Ten Years of New Medical Reform: Collaborative Governance of Multiple Policy Subjects of Medical and Healthcare Informatization in China

-

摘要:

医疗卫生信息化建设既是中国新一轮医疗卫生体制改革的建设重点,也是实现中国医疗卫生治理现代化的技术基础,但医疗卫生信息化建设内容系统、复杂,需要多部门高效合作、协同治理。基于新医改十年以来国家层面颁布的医疗卫生信息化政策文本,利用社会网络分析方法测度政策制定主体合作网络节点属性,构建政策主体合作“广度—深度”的二维矩阵,分析医疗卫生信息化建设中不同政策主体协同治理的角色演变规律。研究表明,医疗卫生信息化建设的政策主体日益多元,主体间协作关系日益复杂,但发挥其核心作用的机构有限,政策协作网络中心化特征显著;国家卫健委、国家中医药管理局、国家发改委、财政部、科技部、工信部、民政部、国家市场监督管理总局、教育部之间逐渐形成紧密合作闭环;政策主体角色变迁路径以渐进式演进为主,而突进式演进的直接动力主要源于上级政府关键政策文本的颁布。政策导向的学习与交流机制,是构建基于信任的府际关系、促进政策主体协同和实现医疗卫生治理现代化的重要前提。

Abstract:The construction of medical and healthcare informatization is the focus of the new round of medical and healthcare system reform in China, and is also the technical basis to realize the modernization of medical and healthcare governance in China. However, the construction of medical and healthcare informatization is systematic and complex, which requires efficient cooperation and collaborative governance of multiple sectors. Based on the relevant documents issued at the national level since the new medical and healthcare reform ten years ago, the paper uses social network analysis to measure the node attributes of the collaboration network of policy subjects, and builds a two-dimensional matrix of the “breadth-depth” of the collaboration among policy subjects to analyze the evolution rules of the roles of different policy subjects in the collaborative governance of the construction of medical and healthcare informatization. The results show that the policy subjects are becoming increasingly diversified, and the collaborative relationship between subjects is increasingly complex, but the institutions that play the core role are limited, and the policy collaborative network is remarkably centralized. A closed loop of close collaboration has gradually been formed among the National Health Commission, the National Administration of Traditional Chinese Medicine, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Finance, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Civil Affairs, the State Administration for Market Regulation, and the Ministry of Education. The change path of the roles of the policy subjects is mainly progressive, and the direct driving force for sudden evolution stems primarily from the promulgation of the key policy texts by the higher-level governments. Policy-oriented mechanism for learning and communication is an important prerequisite for building trust-based intergovernmental relations, promoting the collaboration among policy subjects, and realizing the modernization of medical and healthcare governance.

-

一、 问题的提出

(一) 医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同的重要性

医疗卫生信息化建设对于突破不同区域之间的医疗卫生资源壁垒、促进优质医疗卫生资源的互通共享、实现基本公共医疗卫生服务均等化、提升公共卫生突发事件的应急能力等方面,都具有重要作用。2020年,为应对新冠疫情突然暴发给中国公共卫生安全和政府治理带来的巨大冲击,习近平多次强调,要充分发挥互联网、大数据和云计算等新一代信息技术的作用,科学开展疫情防控工作,这更加凸显了医疗卫生信息化建设的重要性[1]。医疗卫生信息化建设工作涉及信息技术、医药保障、医疗服务、人口信息和人才培养等多个层面的资源配置,是一项建设周期较长的复杂系统工程,如何顺利开展医疗卫生信息化建设工作也是目前中国医药卫生体制改革工作持续推进的重点与难点。

2009年,中国政府就将医疗卫生信息化建设作为新一轮医药卫生体制改革深入实施的重点项目之一持续推进,自此,中国医疗卫生信息化建设进入了迅速发展时期[2]。但是,由于互联网、大数据、人工智能和5G等新一代信息技术日新月异的发展速度与不断扩大的发展规模,以及当前中国医疗卫生事业发展不均衡不充分与人民群众健康需求之间矛盾的长期存在,医疗卫生信息化建设工作的顶层设计、技术构成、标准体系、应用群体、安全保障等层面也发生了显著变化[3]。作为医疗卫生信息化建设工作的主导者,政府部门宏观政策的合理制定与有效执行是影响医疗卫生信息化建设水平的重要因素[4]。为了应对医疗卫生信息化建设工作的挑战,中国政府已经颁布了一系列医疗卫生信息化相关政策,参与医疗卫生信息化建设的政策主体日益多元,政策主体之间所形成的协作网络日益复杂,不过,这种复杂性可能会导致部门间缺乏统筹规划或部门各自为政的问题,将严重阻碍信息互通与共享,不利于医疗卫生信息化建设长远发展。应对这种政策主体协作网络的复杂化,需要了解现有多元政策主体协同治理现状,进而探索并建立完善的政策主体协同机制,提高医疗卫生信息化政策执行效率[5]。

(二) 医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同的必要性

1. 推进医疗卫生信息化建设的公共性

2009年,中国政府开启了新一轮医药卫生体制改革,将医疗卫生信息化建设作为新一轮医药卫生体制改革的“四梁八柱”之一来重点推进,即以信息技术为医疗卫生事业发展赋能,以此来提升医疗卫生服务水平,进一步解决人民群众看病就医难的问题,这是中国政府在医疗卫生领域深化改革的重要举措。医疗卫生信息化建设关系到人民群众的健康问题,也有利于应对中国医疗卫生事业发展区域不均衡所引起的健康公平问题,可以推动健康中国战略纵深实施; 医疗卫生信息化建设还关系到数字中国建设中的民生环节,也有利于进一步释放医疗卫生事业发展潜力、缓解医疗卫生体系运作压力,提升医疗机构为人民群众提供看病就医服务的能力,具有较强的社会正外部性,是实现社会公共利益最大化的重要环节。

2. 推进医疗卫生信息化建设的多元性

医疗卫生信息化建设涉及公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系等的机动性调整与重构。例如:推进医疗卫生资源与人口资源的双向匹配,需要医疗卫生主管部门与民政部、人社部等部门共享信息和资源,实现医疗卫生资源的高效配置;调控医药总量、质量和价格等,需要国家中医药管理局、科技部和国家药品监督管理局等部门协同,从药品科技创新、生产加工和流通使用等全链条进行宏观调控。部门间职责定位差异带来的部门资源差异,使得这项系统复杂的改革事业推进具有较强的部门间资源依赖,同时也为部门间合作奠定了资源基础,医疗卫生信息化建设工程的复杂性进一步决定了政策主体的多元化。

3. 推进医疗卫生信息化建设的动态性

推进医疗卫生信息化建设是一个持续的动态过程,新一轮医药卫生体制改革实施以来,全面满足人民群众医疗卫生服务需求是中国医疗卫生事业发展的着眼点,人民群众医疗卫生服务需求的变化直接导致了政府部门在推进医疗卫生信息化建设过程中行政管理方式的持续性调整,这种“间断—均衡”式的治理方式演进,使各治理主体之间的交互关系具有动态性与持续性。例如,随着健康中国战略的持续推进,中国人的卫生健康理念逐渐由医疗救治转向健康防控,健康知识的科普教育具有时代紧要性,使得以国家卫健委、教育部、工信部为核心的政府部门合作在健康教育信息化建设进程中的重要性显著提升。

4. 推进医疗卫生信息化建设的整体性

医疗卫生信息化建设的整体性主要体现在两个层面。一是治理过程的整体性。多元主体跨部门合作推进医疗卫生信息化建设,不仅需要就某项或某几项部门任务展开合作,还需要关注治理过程中不同部门之间合作的相互影响,网络位置、网络话语权、网络规模等直接影响不同部门间合作网络的协同效益发挥。二是治理理念的整体性。统一的治理目标是跨部门多元共治建立信任关系、共享部门资源的逻辑起点,加强政策目标的一致性是促进协同治理效应提升的重要前提。

5. 推进医疗卫生信息化建设的责任性

在推进医疗卫生信息化建设过程中,仅仅依靠部门之间的共同行政目标建立信任关系存在一定的实践空白,围绕部门责任与共同组织承诺制定的工作要求、行政约束、法律法规等是多元主体展开有序合作的重要依据,这种依据赋予了部门行政合法性、权威性,使医疗卫生信息化建设具有更强的执行保障,与此同时,这种执行保障也会反向要求部门行政的规范性、公开性。这种部门职权与部门职责相互作用的部门合作责任要求推动不同政府部门间多元共治,以更好地符合压力型体制下“职责同构”的考核要求。

鉴于此,研究主要探索的内容为:中国医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同的行为逻辑应该如何理解?医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同治理的角色是什么?优化医疗卫生信息化建设中政策主体协同治理的路径有哪些?围绕这些问题,笔者拟基于协同治理理论及SFIC框架

① ,分析医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同治理的行为逻辑,并以2009年新一轮医药卫生体制改革以来国家层面颁布的356份医疗卫生信息化建设相关政策文本作为研究样本,利用规范性政策文本中各政策主体的合作发文关系数据,采用社会网络分析方法及复杂网络分析软件Gephi,建立“合作广度—合作深度”二维分析框架,识别不同政府部门在医疗卫生信息化建设中协同治理的角色特征,为探索中国医疗卫生信息化建设中多部门协同关系的优化路径提供理论参考,以期推进中国医药卫生体制改革进一步深化,实现医疗卫生治理体系与治理能力现代化。二、 相关文献回顾

(一) 医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同治理的理论逻辑

“治理”是指公共管理各相关利益主体为维护或增进公共利益,彼此合作,将优势部门资源进行融合的过程[6]。现代治理理论最早发源于公司治理层面,20世纪90年代世界银行引用“治理危机”分析非洲发展问题后,治理理念在公共管理领域引起了更为广泛的学术关注。学者Haken的协同学说认为,组织系统内部的各个子系统都具有较强的自我主观能动性,并且这种主观能动性会在不断的协作调试中形成一种相对有序且高效的协作关系,进而产生良性的自组织协作机制[7]。协同学说所蕴涵的自组织思想,可以在最大理想程度上维持现有公共利益并实现公共利益合理化扩大,这种思想与治理理念的融合,催化了构建服务型政府、提升政府执政能力、实现治理现代化的政府治理理念——协同治理的形成。

协同治理强调治理主体的多元化、系统的协作性、组织的协同性、规则的统一性[8],该理念突破了传统单一政府主体或行政部门垄断公共事务管理的局面,力图通过多元主体的参与,以网络化管理的方式,将较为棘手的公共事务管理工作中的问题不断分化[9]。但与此同时,多方行动主体参与治理也会导致执行环节更为复杂化、执行主体之间不协调等难题,多部门之间如何进行有效的多层次、跨部门合作,建立有效的共同行为机制,将是影响政府执行效率的因素[10]。针对国家治理中出现的重要议题,政府部门需要更多地关注部门间协作关系中的核心问题,即如何构建问题导向的协作机制、拓展部门之间合作的广度和深度、推进公共事务管理目标的有效实现等[11]。

针对政府部门间多主体协同治理,中国学者研究的主要范式之一是政策文本量化分析,也是政策信息学的重要研究内容[12]。其以政策文件中的发文主体为研究切入点,通过分析不同政策主体之间联合发文的情况来分析政府部门之间的协作关系[13]。这种基于政府规范性文件提取的相对较为稳定的政策主体之间合作的结构化关系数据所构建的行动者网络[14],能够有效反映政策主体在长期合作中的认同过程、互惠形式、信任基础、行为偏颇[15],通过政策主体合作网络中的节点属性可以有效识别各政策主体协同参与的程度,分析政策主体协作进一步改善的空间,目前在网络舆情治理[16]、知识产权保护[17]、科技创新管理[18]、农村养老服务供给[19]等领域已有广泛研究。

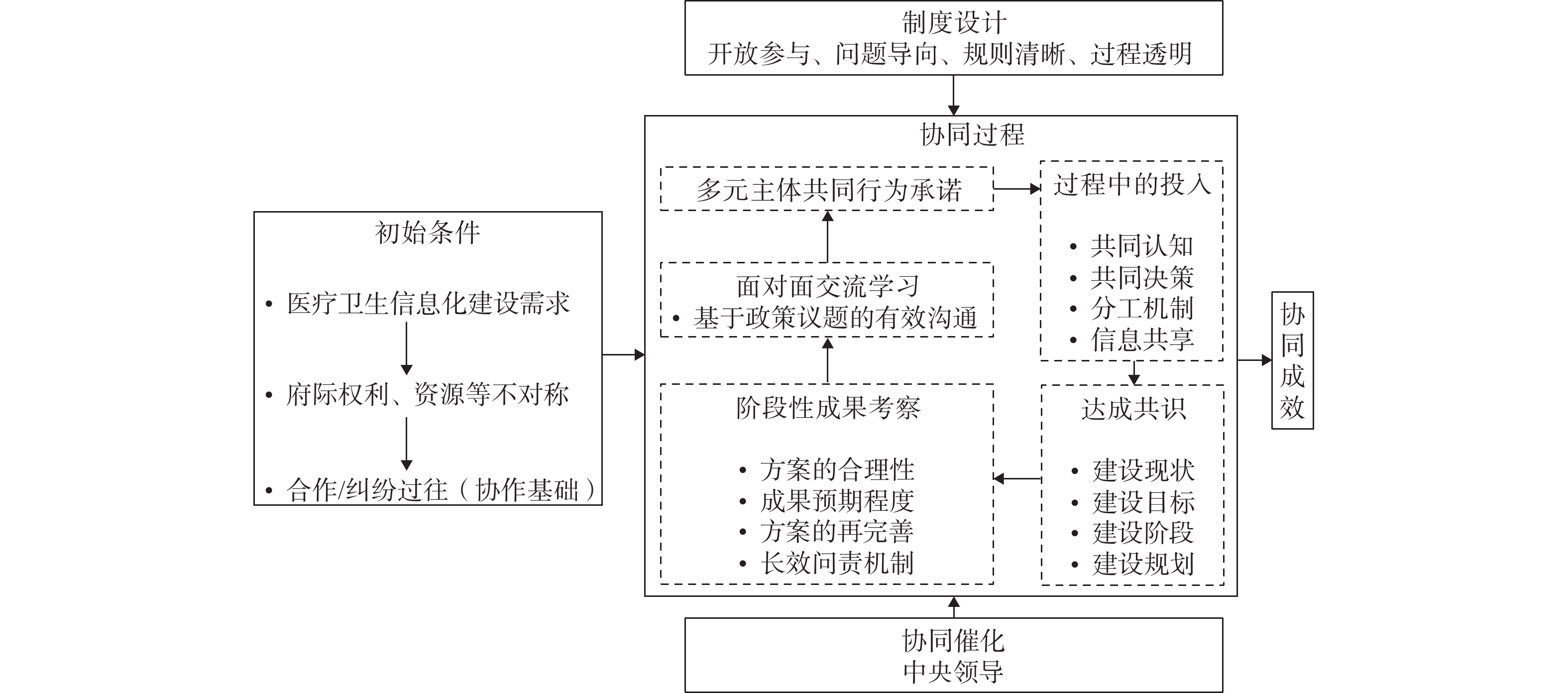

为了更好地理解医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同治理的过程,笔者借鉴已有学者提出的协同治理SFIC框架,构建了医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同过程,如图1所示。该框架主要包括4个相互联系的环节:初始条件(S)、协同催化(F)、制度设计(I)、协同过程(C)[20]。

随着中国医疗卫生事业的不断发展,医疗卫生信息化建设的重要性以及社会需求逐渐凸显,当这种社会需求不断增加,成为影响医疗卫生事业进一步发展的制约条件时,该社会性问题即会进入政府议程,而建设工作的复杂性需要多部门主体参与。在建设初期,政府部门之间并不处于完全对等的状态,很难寻求一种较为稳定有效的合作模式,此时需要中央政府介入进行制度性设计,将行为主体置于规则明确的协同过程之中,通过对政策议题的不断讨论而逐渐建立政策协同机制,以达到政策协同的预期效果。SFIC框架综合衡量了政策主体协同的影响因素,既分析了政策主体间最初寻求合作行为的信任基础,也分析了政策主体未来合作协同的约束过程,能与医疗卫生信息化建设的复杂过程有效契合。协同过程作为该分析框架内的核心部分,也是研究的重要内容。

(二) 社会网络在多元政策主体跨部门协同治理中的应用

社会网络一般指具有一定关联关系的个体节点与其他个体节点相互连接、共享自身资源所构成的一种网络关系,节点包括个人、政府、城市、区域、国家等[21]。社会网络分析法则是在对网络中行为个体进行相应处理后,基于关系数据的一种分析理论,正逐渐融入卫生服务组织[22]、处方卫生政策[23]以及公共卫生合作[24]等医疗卫生研究领域,常见的分析维度包括中心性分析、团体派系分析、网络资源优势位置分析,蕴含其中的网络度量指标能有效识别现实公共卫生问题中的主体交互问题,对于分析政策主体之间的协同治理行为以及优化公共卫生体系具有积极的参考意义[25]。目前,基于社会网络分析法对中国公共卫生政策主体进行研究的文献多从卫生政策整体视角出发[26],而从信息化建设视角出发的研究较少,且在分析时多着眼于政策主体协作网络的结构特征[27],往往忽视了网络中个体角色的演变。Gephi是一款用于分析复杂网络关系的开源软件,主要用于分析各种网络和复杂系统,对网络关系的表示以图论为基础,并在此基础上进行数据计算及分析:一般是对网络特性的统计分析,包括图密度、平均路径长度、点度中心性、聚类系数等[28]。基于此,笔者利用复杂网络分析软件Gephi来测度医疗卫生信息化建设政策主体协作网络中各主体的节点属性,并分析不同政策主体的重要性以及演变特征。

三、 分析框架与政策样本

(一) 分析框架构建

1. “合作广度—合作深度”二维分析框架

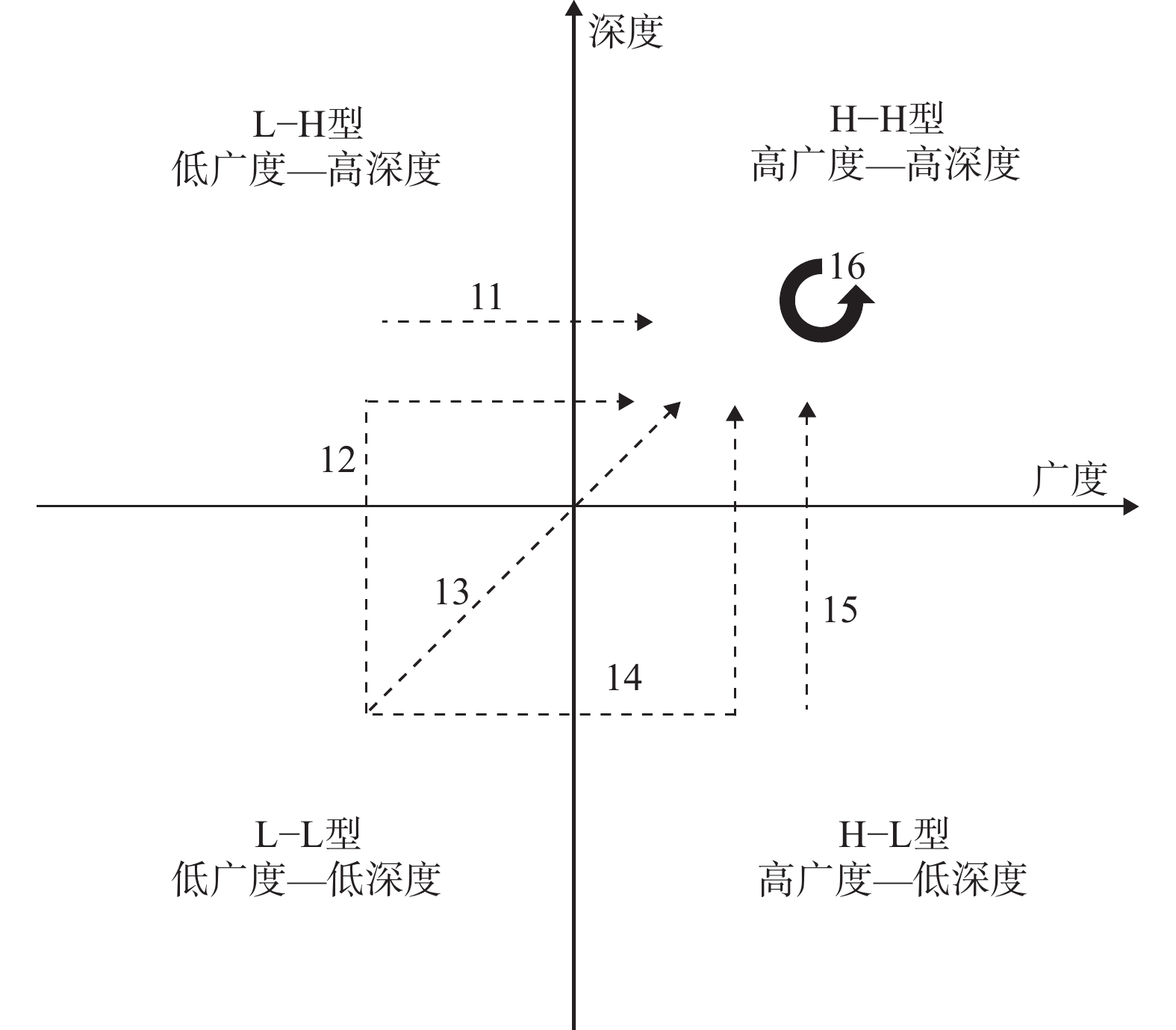

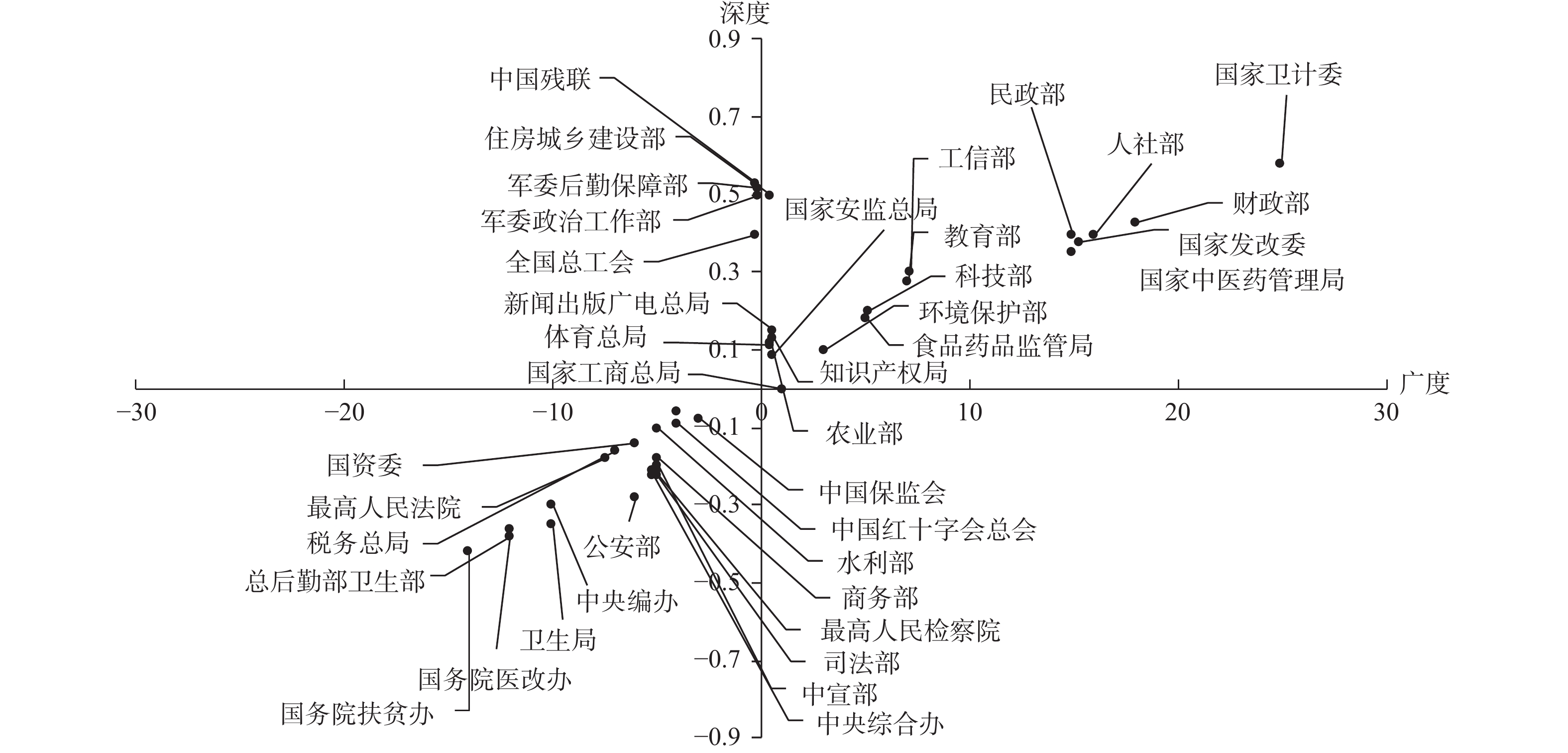

为分析政策主体在协作网络中角色的演变,笔者参考已有研究[29],以各主体点度中心性(degree centrality)表征合作广度,以各主体中间中心性(betweenness centrality)表征合作深度,分析不同政策主体在合作网络中位置的变化。点度中心性表示与某一发文主体合作的其他主体个数,点度中心性越高说明该政策主体发布政策时合作的政策主体数量越多;中间中心性表示该政策主体在整个政策网络中的重要性,中间中心性越高说明该主体在政策协作网络中传递信息的能力越强。为了清晰表示各主体的相对重要性,以各政策主体点度中心性、中间中心性与平均点度中心性度数、平均中间中心性的差值反映其合作广度与合作深度,产生四个分析象限:高广度—高深度型(H−H)、低广度—低深度型(L−L)、高广度—低深度型(H−L)、低广度—高深度型(L−H),如图2所示。

笔者进一步地动态分析了网络节点趋向最优网络位置的路径,以识别样本期内最优的政策网络主体构成,为优化政府各部门间协作关系提供参考。其中路径16为核心路径方向,始终属于重要的政策主体区间;路径11、路径12、路径14、路径15为渐进优化路径,即政策主体在网络中的位置依广度、深度两维度逐渐趋向最优;路径13为突进式优化路径,即在某一建设期内特定议题的强烈发酵引发了政策主体参与性的提高。

2. 多元政策主体协同主要分析指标

社会网络节点的重要性解释指标一般包括点度中心性、中间中心性、接近中心性以及特征向量中心性四个分析指标[30],笔者以点度中心性与中间中心性为主要分析范畴。

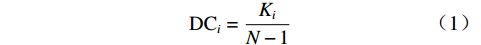

点度中心性是反映某一政策主体连接其他政策主体数量的直观指标,如果政策主体协作网络中含有N个主体,则理论连接数量最大为N−1,为了方便比较点度中心性,减弱网络规模对点度中心性的影响,需要将数据进行处理[31],点度中心性定义为:

$$ {{\mathrm{DC}}}_{i}=\frac{{K}_{i}}{N-1} $$ (1) 式中:

$ {{\mathrm{DC}}}_{i} $ 表示节点i连接的主体数量$ {K}_{i} $ 除以它的节点最大可能连接数N−1而得到的点度中心性。中间中心性反映政策主体i对协作网络内最短信息传输路径的影响程度,若某政策主体通过了很多对相互联系政策主体在网络资源联通共享的最短路径,说明该政策主体在网络中参与度较为深入,是协作网络中资源能力较强的主体[32]。具体地,政策主体i的中间中心性定义为:

$$ {{\mathrm{BC}}}_{i}={\sum} _{s\ne i\ne t}\frac{{n}_{st}^{i}}{{g}_{st}} $$ (2) 式中:

$ {{\mathrm{BC}}}_{i} $ 表示中间中心性,$ {g}_{st} $ 为节点s和节点t之间最短网络路径数量,$ {n}_{st}^{i} $ 为节点s和节点t之间最短网络路径经过节点i的数量。(二) 政策文本收集与预处理

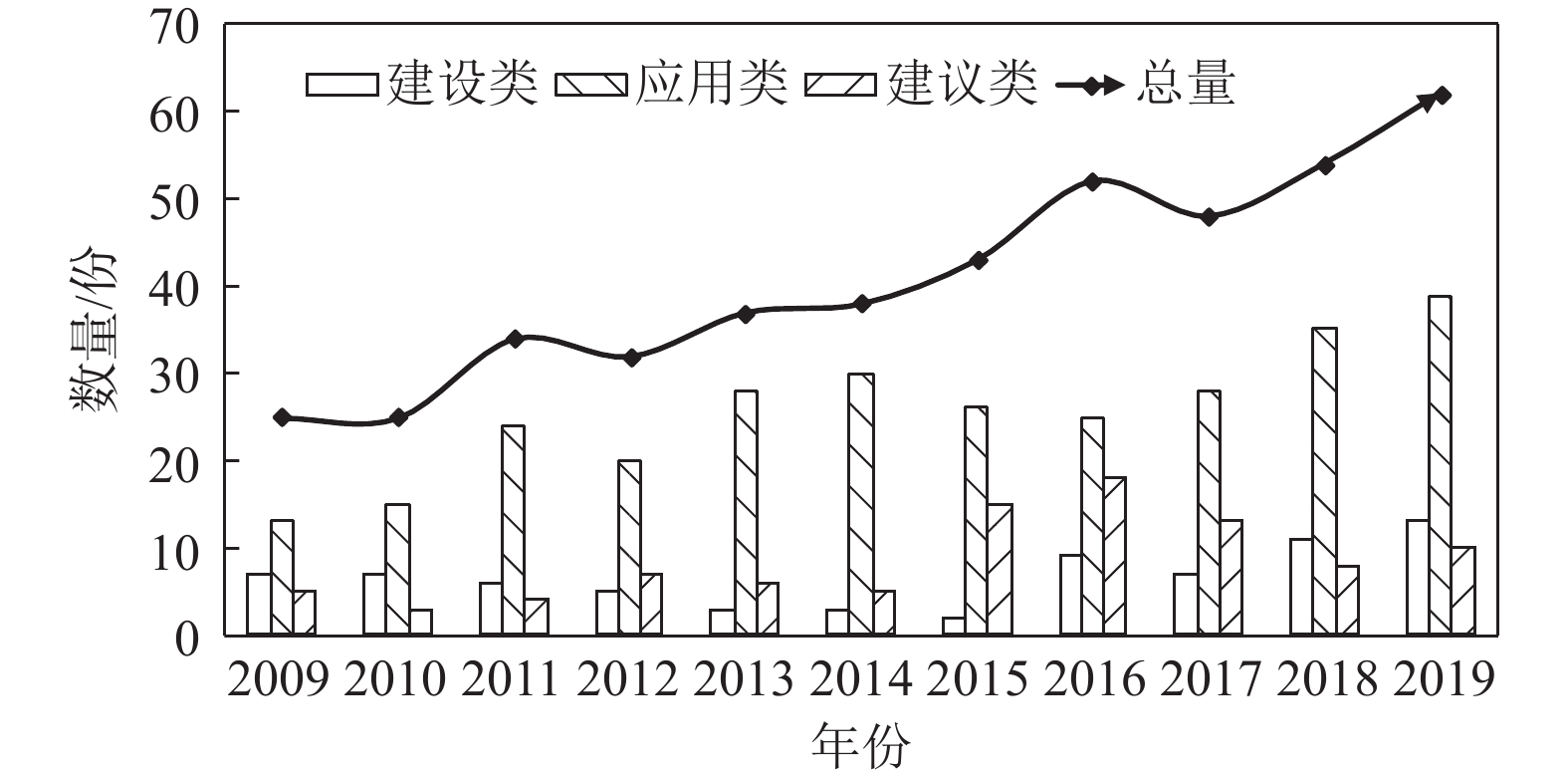

研究数据来源于政府公开文件,检索源主要为国家卫生健康委员会、中华人民共和国政府官网,并以北大法宝及中国知网作为补充检索源;检索时间范围为2009年新医改实施以来;检索关键词为“医疗卫生信息化”的模糊扩展,包括卫生信息化、智慧医疗、健康医疗大数据、“互联网+医疗卫生”、远程医疗等。初步获取了450份医疗卫生信息化相关政策文本,考虑到政策文本的内容相关性,根据每份政策文本所涉及医疗卫生信息化建设的深入程度,将搜集到的政策文本划分为应用类政策、建设类政策、建议类政策三种,具体的数量分布,如图3所示。

应用类政策文本指在传染病疫情监测、医疗结算、医院管理等具体医疗卫生领域开展信息化建设的政策方案,涉及建设内容,但对如何建设未进行详细说明;建设类政策文本指对医疗卫生信息化建设进行的详细说明,一般包括建设目的、建设原则、建设内容、保障措施等政策模块;建议类政策文本指在国家中长期科技创新事业发展规划纲要、农业农村农民发展规划纲要等政策文件中简单提及医疗卫生信息化建设的文本。由于建议类政策文本不涉及具体的医疗卫生信息化建设内容,在去除此类政策文本后,共筛选出356份与医疗卫生信息化建设高度相关的政策样本,其中多部门发文139份,单部门发文217份。从政策文本的类型划分来看,通知、意见、方案等是主要的政策文本类型,占比分别为37.9%,25.6%,9.5%。

进一步地,笔者统计了医疗卫生信息化多部门联合发布政策的主要政策主体数量,如表1所示。国家中医药管理局、国家卫健委、国家卫计委、国家发改委、财政部、工信部等是联合发布政策的主要参与主体,参与联合发文数量均在50份以上。

表 1 医疗卫生信息化联合发文政策主体(Top 20)政策主体 数量 政策主体 数量 国家中医药管理局 83 国务院 27 国家卫健委 79 公安部 25 国家卫计委 60 食品药品监管局 24 国家发改委 58 科技部 23 财政部 55 国家市场监督管理总局 23 工信部 50 中共中央 17 卫生部 37 国家医疗保障局 16 人社部 37 国家工商总局 13 教育部 34 农业农村部 13 民政部 33 商务部 13 注:本文考虑政府部门机构改革,未对政策主体进行整合。 为保持政策分析内容的连续性,减小国家机构改革对政策主体的影响(国家机构改革涉及部门的整合与重组,简单以机构整合与重组后的名称作为节点,存在忽视政策网络中的部分有效主体的风险),笔者综合政策内容与国家机构改革,将检索范围内的政策文本细分为四个连续阶段,以标志性事件或标志性政策文本出台为划分节点。第一个政策阶段的标志性事件是2009年国家启动了新一轮医药卫生体制改革,由于2003年非典对中国医疗卫生事业的冲击以及国家在信息化建设中的早期实践经验,国家决心进一步推进医疗卫生信息化建设,将信息化建设与医疗卫生事业改革深度融合,不断推进医疗卫生资源、服务、管理等层面信息化工作的高效进行;第二个政策阶段的标志性事件是2013年国家卫计委挂牌成立,是医疗卫生部门的一次重要机构改革,对多部门的工作进行了重组与统筹管理;第三个政策阶段的标志性事件是2016年国家将健康医疗大数据定位为可持续发展的基础性战略资源,医疗卫生信息化建设的政策关注度得到进一步提升;第四个政策阶段的标志性事件是2018年国家卫健委成立,即国家又一次的政府部门机构改革,进一步对医疗卫生领域的工作进行统筹,推动了信息化建设工作在医疗卫生领域的进一步开展。

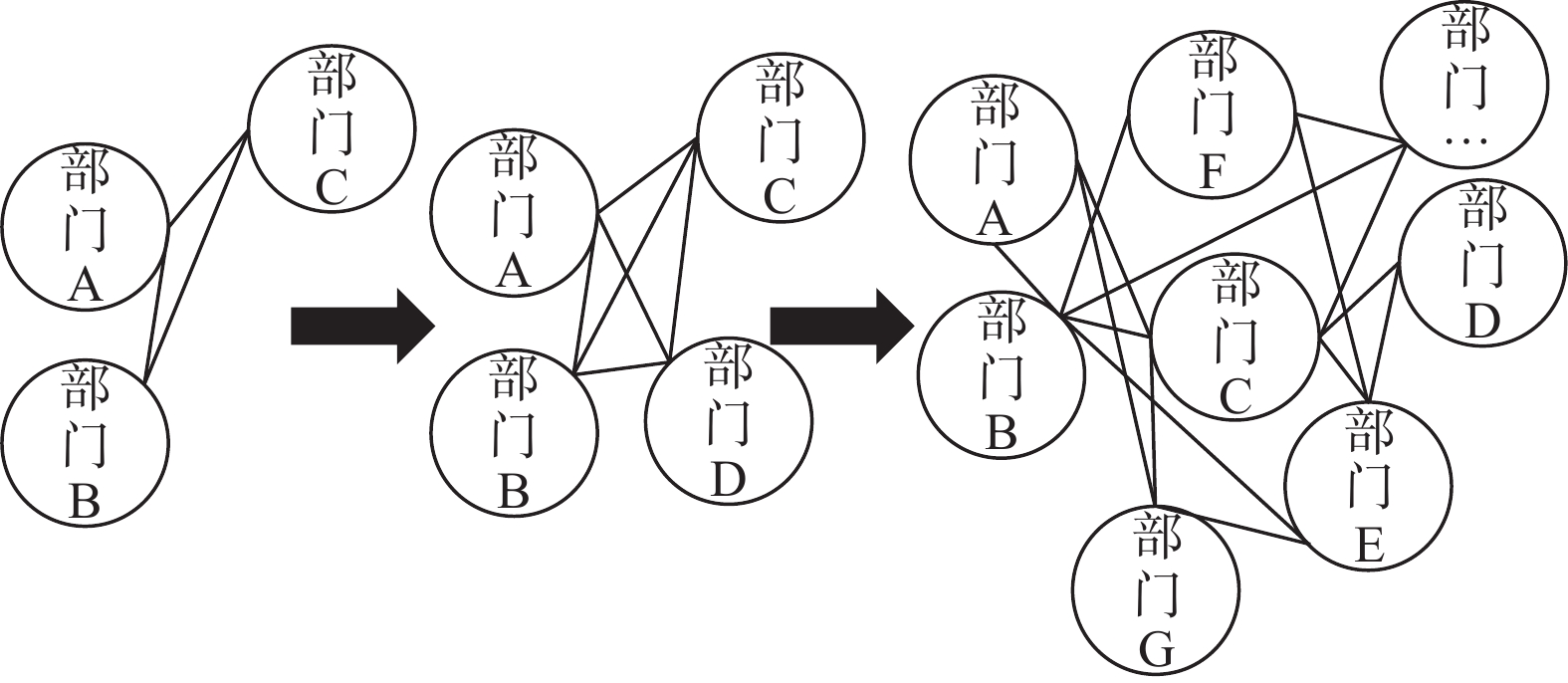

同时,由于很难精确识别政策主体协作网络中信息、资源流动的入度与出度方向,笔者在构建政府主体合作关系时采取二元加权无向网络。即当存在A,B,C主体时,理论合作路径包括A−B,A−C,B−C;当加入新合作主体D时,新增合作路径A−D,B−D,C−D。此处增加路径为理论最大合作路径数,并以此类推,如图4所示。

四、 结果分析

(一) 多元政策主体协同角色阶段分布

1. 多元政策主体合作探索阶段

在第一个政策阶段,医疗卫生信息化建设的很多工作处于征求发展意见、推行局部试点状态,各类建设工作都处于探索时期。该阶段《全国儿童保健工作规范(试行)》《医疗卫生服务单位信息公开管理办法(试行)》《国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》《卫生部办公厅关于推进以电子病历为核心医院信息化建设试点工作的通知》等医疗卫生信息化建设的政策文件大量出台,在疾病防控、医疗数据、医疗结算、药品监管等医疗卫生服务环节率先进行医疗卫生信息化建设试点工作。该阶段的政策主体协作网络相对较为封闭,参与联合颁布政策的主要政策主体为15个,相对其他几个阶段而言政策主体数量较少,仅有40%的政策主体合作广度在总体均值水平以上,但是该样本分析阶段内的政策主体之间合作较为密切,有近70%的政策主体合作深度处于总体均值水平之上,部门之间保持着较高的合作密度,各政策主体二维分布如图5所示。

卫生部、工信部、国家中医药管理局、财政部、国家发改委等处于二维分析框架的H−H象限,广度与深度都较为突出,属于医疗卫生信息化政策主体合作网络中的核心网络节点。人社部、监察部以及教育部处于L−L象限,合作广度与合作深度都较小,在合作网络中联通的网络节点数量较少,并且与现有联通的网络节点之间尚未形成高效联通路径,在医疗卫生信息化建设政策网络中信息交流程度处于相对较低的水平。中共中央、国务院处于L−L象限,是由于中共中央、国务院形成的政策文件主要以方向型政策为主,在医疗卫生信息化建设相关政策文本中属于元政策地位,与其他政策主体之间属于引领与被引领关系。外交部、纠风办、食品药品监管局等处于L−H象限,该阶段这些政策主体合作的政府部门数量较少,但是在政策主体合作网络中与已联通网络节点之间拥有较强的信息传递关系,对于网络资源的传达具有较高的联动作用。该阶段H−L象限政策主体数量为0,说明政策主体不存在合作主体多但信息交流性差的情况,该阶段总体信息交流与协作分工较好,各政策主体都充分参与到信息化建设工作中。

2. 多元政策主体合作松散阶段

在第二个政策阶段,医疗卫生信息化相关政策发生细微转变,在上一阶段的各类政策试点基础上,医疗卫生信息化建设逐渐向规范化、整合化方向转变。围绕卫生监督、医院管理、信息惠民、药品供应等医疗卫生服务环节,政府相关部门相继出台了《国家卫计委关于印发消毒产品卫生监督工作规范的通知》《国家卫生健康委员会、国家中医药管理局关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案(2018—2020年)的通知》《国家卫计委等八部委关于印发做好常用低价药品供应保障工作意见的通知》等政策文件。与上一政策阶段相比较,该阶段政策主体数量明显增加,多元化趋势显著。43%的政策主体处于H−H象限,合作广度与合作密度都超出总体均值水平,但是近50%的医疗卫生信息化政策主体处于L−L象限,政策主体的多元并未与合作广度、合作深度之间形成良好的契合关系,各政策主体二维分布如图6所示。

国家卫计委、财政部、民政部、国家中医药管理局、国家发改委、人社部、教育部等位于H−H象限,成为政策主体协作网络中的核心网络节点,其中财政部在H−H象限的网络位置沿路径11进一步前移,反映出财政支撑对于政策协作网络的基础性作用。教育部与人社部由上一阶段L−L象限转变到H−H象限,处于路径13突进式优化路径,人社部网络位置的转变主要是因为该阶段《国家卫计委、国家中医药管理局关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》等政策的颁布,医疗卫生信息化建设工作开展需要进一步加强相应的人才培养、选拔与保障机制,需要人社部信息共享参与到该项建设工作。教育部重要性提升主要是因为该阶段国家极度重视解决预防残障适龄儿童、贫困残疾学生在各入学阶段的入学问题,对于学校公共卫生尤其是校园突发公共卫生事件的政策关注度持续上升。食品药品监管局则属于路径12渐进优化路径,其在政策主体协作网络中的合作对象增多且仍然保持良好的信息传递作用。该阶段L−L象限政策主体数量增多,说明新参与医疗卫生信息化建设的政策主体尚未与其他政策主体之间实现充分的信息沟通与协作,政府部门之间的合作需要进一步统筹引导。与此同时,立法、司法部门的加入更多地承担法律等机制保障作用,农业、文化部门的加入体现了医疗卫生信息化建设范围的进一步扩展,逐渐渗透到经济社会发展的各个领域。该阶段H−L象限政策主体数量仍然为零,说明了政策主体之间的联系虽然较上一阶段有所下降,但总体保持较好的合作状态;政策主体多元在一定程度上引发了政策主体合作密度的下降。

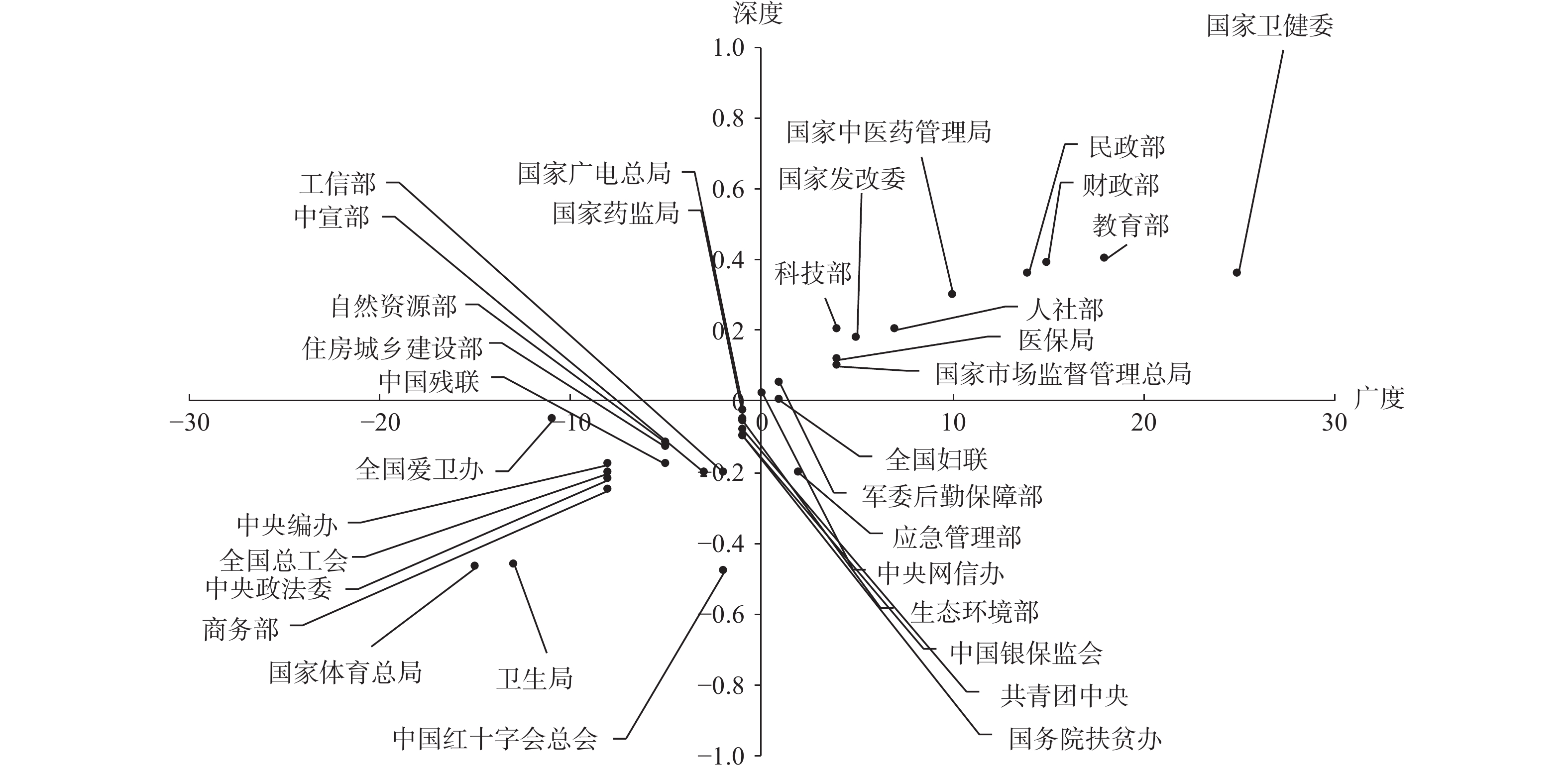

3. 多元政策主体合作稳定阶段

在第三个政策阶段,中国医疗卫生信息化建设进入新的发展时期。随着“互联网+医疗卫生”的快速发展以及信息技术的快速迭代,中国政府逐步推进健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享,探索医疗卫生信息化服务新模式。2016年6月,《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》将健康医疗大数据上升为新的国家基础性战略资源。此外,《“健康中国2030”规划纲要》《全民健康生活方式行动方案》《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》《医药工业发展规划指南》等政策的陆续出台,推动了远程医疗、居民电子健康信息卡、精准医疗等医疗卫生信息化建设工作进一步发展。该阶段医疗卫生信息化政策主体合作网络节点数量进一步增长为41个,主体间合作频次达725次,各政策主体二维分布如图7所示。

该阶段H−H象限的政策主体数量增加,除上一阶段处于H−H象限的政策主体之外,该象限首次出现了中国残联、中国科协等人民团体的节点,人民团体加入并承担重要作用反映出中国公共管理领域的主体多元化趋势,是国家治理体系和治理能力现代化理念下医疗卫生治理领域的新形势。以中国科协为例,中国科协能利用自身的社会属性,更好地接触医疗卫生信息化建设中的市场技术,更好地辅助政府相关部门开展医疗卫生科技体系建设工作,将医疗卫生技术市场创新资源更充分地引入医疗卫生信息化建设工作中。处于H−L象限的政策主体参与发文数量较多,但是其合作对象较少,在合作网络中的合作对象主要是科技部、工信部等直接参与医疗卫生信息化建设的政府部门。该阶段政策主体网络位置路径优化的情况较少,政策协作网络中的核心政策主体逐渐显现且趋于稳定态势。与此同时,医疗卫生信息化政策协作网络的中心性特点也逐渐显著,伴随着中共中央、国务院在健康医疗大数据、“互联网+医疗卫生”等领域相关政策的出台,医疗卫生与信息化技术相关部门间的合作紧密度也显著提升,中央政府部门由上而下的高位政策势能是形塑多元化政策主体参与医疗卫生信息化建设协同治理关系的核心动能。

4. 多元政策主体合作收紧阶段

在第四个政策阶段,中国医疗卫生信息化进入了全面探索时期。自《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》发布后,信息化建设迅速渗透医疗健康各个领域,在中国医疗卫生信息化建设各类政策逐步试点推广的基础上,进入全面推进以及探索新发展路径的阶段。围绕健康服务、智慧医疗、健康扶贫、药品使用等领域相关部门陆续出台了《国家卫生健康委、国家中医药管理局关于坚持以人民健康为中心推动医疗服务高质量发展的意见》《国家卫生健康委办公厅关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》《关于进一步加强农村贫困人口大病专项救治工作的通知》《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》等代表性政策文件。随着2018年国家政府部门机构改革,政府部门行政重视精简、高效,以提升政府部门服务的水平与效率。医疗卫生信息化建设政策主体合作网络中的政策主体数量也有所减少,但该阶段各象限内的政策主体网络位置总体上未发生较大的路径变化,各政策主体二维分布如图8所示。

国家卫健委会作为国家机构改革中新揭牌运行的机构,在政策主体协作网络中发挥重要作用,处于H−H象限的前端。国家发改委、国家中医药管理局、财政部、科技部等仍处于H−H象限重要位置。教育部在H−H象限中位置沿路径l6继续前移,重要性显著性提升,主要源于该阶段健康中国战略的深入推进,强调医疗卫生信息化建设中健康理念的传播。健康理念的传播也是中国医疗卫生工作由医疗救治导向转为健康防控导向的一大重要标志。而在H−L象限首次出现政策主体应急管理部,应急管理部作为国家新组建部门,主要承担各地区突发公共安全事件的统领工作。近年来,国家对公共卫生突发事件的重视程度逐渐上升,并将其纳入医疗卫生信息化建设的重要工作范畴。从政策主体角色分布的变迁来看,政策主体之间的合作有收紧的趋势,L−L象限政策主体进一步减少。

(二) 多元政策主体协同行为演化分析

医疗卫生信息化建设是健康中国战略与数字中国战略交汇点上的重要建设工程,作为新一轮医药卫生体制改革的重点项目,医疗卫生信息化在医改政策中也得到了中央政府的高度关注。为了进一步分析医疗卫生信息化建设中多元化政策主体在响应上级中央政府医疗卫生信息化建设目标时的协同扩散行为,笔者再次从医疗卫生信息化建设中的多政府部门功能协同视角出发,筛选了国务院发布的包含明确部门分工的医疗卫生信息化政策,探索上级政府预设型部门协同与下级部门实践型部门协同间的关系。H−H型政策主体在多元主体协同网络中发挥联系与领导作用,对于医疗卫生信息化建设具有重要影响,如表2所示。笔者重点观测了H−H型政策主体在上级政府预设型部门协同与下级部门实践型部门协同的异质特征。

表 2 多元政策主体协同行为演化阶段特征阶段 预设型部门协同 实践型部门协同 阶段一 国家发改委

卫生部

人社部−人社部+国家工商总局+工信部+国家中医药管理局+财政部 阶段二 国家卫计委

人社部

民政部

中国保监会−中国保监会+财政部+教育部+工信部+国家发改委+科技部 +国家中医药管理局+农业农村部+食品药品监管局+知识产权局+环境保护部+国家安监总局+新闻出版广电总局+体育总局 阶段三 国家发改委

国家卫计委

国家中医药管理局

财政部

工信部+中国科协+教育部+科技部+人社部+国家工商总局+食品药品监管局+中国残联+民政部+全国老龄办+国土资源部+住房城乡建设部 阶段四 国家卫健委

国家发改委

工信部

人社部

国家中医药管理局

医保局+财政部+民政部+教育部+科技部+国家市场监督管理总局+中央网信办+军委后勤保障部+全国妇联 注:−表示实践型协同中不是H−H型主体,+表示实践型协同中扩张的H−H型主体。 从国务院在不同政策阶段的部门数量安排来看,四个细分政策阶段内的政策主体数量分别为7个、13个、14个、12个,下级政府部门间的政策协作主体数量与上级政府保持相同的变化趋势。从上级政府预设型部门协同与下级部门实践型部门协同的H−H型政策主体分布来看,上级政府预设型部门协同的H−H型政策主体数量呈现稳态增长趋势,并且逐渐集中在少数几个政策主体。下级政府部门实践型部门协同的H−H型政策主体数量也呈现显著的收缩趋势,在医疗卫生信息化建设过程中不同政府部门功能协同逐渐由“多元化—开放”协同向“多元化—内敛”协同过渡,呈现核心节点带动整体协同的演化特征。

医疗卫生信息化建设中政府部门承担重要角色。纵观中国新医改十年间预设型部门协同和实践型部门协同的演化过程,医疗卫生信息化政策主体协同具备“中央统领—部门参与”情景下的功能主体扩散、核心主体收紧的协同特征,呈现由上至下的“扇形协同”,如图9所示。中央政府是扇形协同的顶点,决定了多元政策主体协同的共识;核心参与部门则是扇形协同的半径,部门间分散医疗卫生信息化建设压力的意愿强弱影响着扇形协同的扩散程度与医疗卫生信息化建设领域的全面与否;辅助参与部门则是扇形协同的弧围,其参与数量影响着医疗卫生信息化建设中多元政策主体扇形协同的广度与涉及医疗卫生信息化建设环节的深入程度。

五、 政策启示

(一) 明确多元政策主体协同基础,识别动态变迁的协同过程

医疗卫生信息化建设政策合作网络中政策主体广度与深度的周期性动态调整,与政策议题关注度的周期性变化保持一致。综合四个阶段政策主体角色特征来看,各政策主体的变迁路径以渐进式演进为主,而突进式演进的直接动力主要源于上级政府关键政策文本的颁布,这也反映了中国政府行政试点先行,结合先进经验与发展实际,逐渐推广的工作经验。

在多元政策主体合作探索阶段,不同政策主体间协同的初始条件源于中央政府部门将医疗卫生信息化建设现实需求转译为公共政策议题的注意力再配置。面对广大人民群众看病就医难的困境,医疗卫生信息化建设需要打破“信息技术+医疗卫生”的简单思维,推进信息技术融入医疗卫生服务的各个环节,走向依据优势资源进行部门共治的复杂思维。2009年印发的《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“建立实用共享的医药卫生信息系统”这一医疗卫生信息化建设的政策目标,上级政府的纵向干预是该阶段多元政策主体协作的原动力。

在多元政策主体合作松散阶段,不同政策主体间协同的催动力主要源于医疗卫生信息化建设工作由“试点先行”转向“普遍推广”的执行压力分担。在上一政策阶段各类医疗卫生信息化探索建设的基础上,医疗卫生信息化建设逐步涉及医疗卫生服务更多环节,信息技术与医疗卫生服务的融合度进一步提升。与此同时,医疗卫生信息化建设的高覆盖率也增加了政府部门推进医疗卫生信息化建设的执行压力。为了应对医疗卫生信息化建设工作的复杂性和系统性,该阶段参与医疗卫生信息化建设的政府部门数量进一步增加,在中央政府纵向干预下,多元政策主体逐渐形成分散医疗卫生信息化建设压力的内生性合作机制。

在多元政策主体合作稳定阶段,不同政策主体间协同关系建立的重要条件是医疗卫生信息化建设工作中多元政策主体既往协同经验产生的信任基础。多政府部门协同共治往往面临合作收益与合作风险的衡量困境,在中央政府既定性政策协同目标的影响下,合作风险是影响多政府部门协同的重要因素。该阶段医疗卫生信息化政策主体数量保持稳定,新进入或退出政策协同网络的政策主体节点较少。在建立新合作关系的高风险以及与新的政策主体沟通政策信息的高成本作用下,医疗卫生信息化多元政策主体间逐渐形成一种以既往合作经历作为建立长期合作关系依据的稳态协同机制。

在多元政策主体合作收紧阶段,不同政策主体间的协同受中央政府对部门行政的大范围制度性调整的影响。2018年3月,根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,国家卫计委不再保留,国家卫健委挂牌成立,以全面贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。此外,中央政府对新挂牌成立的国家卫健委与国家发改委、民政部、海关总署、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等部门之间的职责分工与部门衔接作出了明确指示,中央政府的引导促成了医疗卫生信息化建设中多元政策主体间的信息交流与紧密合作,有利于形成政策学习效应。该阶段医疗卫生信息化政策主体数量呈现减少趋势,多元政策主体间合作呈现收紧趋势,中央政府对机构改革的高位推动,促进了医疗卫生信息化多元政策主体协同由“大且松散”转向“精简紧密”的部门协同。

但是,整体来看,医疗卫生信息化政策主体多元趋势显著,政策主体之间的协作关系日益复杂,发挥核心作用的机构却十分有限,政策协作网络逐渐呈现中心化特征:国家卫健委、国家中医药管理局、国家发改委、财政部、科技部、工信部、民政部、国家市场监督管理总局、教育部之间形成显著的合作关系,核心政策主体之间相互依赖、协同运作;但是,处于H−L、L−H、L−L象限的大部分政策主体反映出参与程度不足的问题,政策主体之间的协作性需要进一步加强。在今后的研究中,可以进一步结合医疗卫生信息化建设政策主体协作网络结构特性与节点属性,进行综合分析,不仅要关注网络结构的纵向时序演变,更要重视网络基本单元,即政策节点的横向协作角色与其发挥的阶段性作用[33]。

(二) 推进协同治理结构功能整合,推动合理有效的主体多元

医疗卫生信息化建设涉及人口信息、医疗信息、医药信息、医保信息、新一代信息技术、基础设施建设、政策指导等多个层面的建设工作的深度融合与高效协调。为确保这种复杂系统的有效运行,需要在政策制定时考虑政策参与主体规模的合理性,保持合理的政策协作效能。首先,参与医疗卫生信息化建设的多元政策主体在行动利益、建设资源、管理权力等维度上的划分具有较大的复杂性,在这个过程中,核心的政策参与主体应该更多地发挥引导作用,而不是依靠绝对的资源优势去获取部门利益,应该促进资源有效流通,联动各个参与主体。如此,既可以提升资源配置效率,还可以在这种信息流的引导下增强政策协作的韧性。其次,考虑到医疗卫生信息化建设的正外部性,需要充分调动各相关部门的积极性,在公共政策制定时,重视人民团体、市场等的正向促进作用,积极引导社会资源建设医疗卫生信息化;考虑到建设过程中一些核心部门合作链条的日益明显,应该进行适当的部门功能整合,以工作小组的形式推进重点工作的实施[34]。最后,协同治理强调主体的多元化,也需要整合机制来规范主体行为,但是将全部部门进行统一整合并不利于政策的高效执行,有重点的整合是协同治理可以纳入的议程方向。

(三) 统筹牵头部门信息技术导向,优化信息互通的共享平台

政策主体之间的协作信息应该超越传统意义上各部门之间的信息储备,将各部门在工作实践中积累的先验性经验进行合理的转化,这种更为隐性的知识交换能有效促进各政策主体之间建立基于信任的政策主体合作关系。以各部门显性信息资源为基础的隐性信息资源共享既需要牵头部门统筹建设相应的动态信息平台,保障信息交流的公平性、安全性、对等性,又需要各参与部门的鼎力支撑,保障信息交流的针对性、导向性、可复制性。互联网的出现与推广,大大影响了政府政策议程的设置,使得政府各部门之间的合作具有更高的交互可能。当前,国家正积极推进“互联网+政务服务”,促进部门之间信息的互通共享,利用信息化平台将医疗卫生信息化建设状态公示,可以促进部门之间的了解,保持相对统一的建设步伐,并且能够针对合作主体政务流程,进行相应的自省与调整,同时有利于对医疗卫生信息化建设工作的有效监督。在具体的实践工作中,要基于医疗卫生资源基础以及发展需求,结合相互融通的部门间信息,保障政策落实的有效性与可操作性[35],不断作出动态的调整,增强医疗卫生系统内信息的共享性。

(四) 匹配多元政策主体部门资源,探索政策导向的学习机制

如何有效地突破固有制度限制,以及根据政策环境的变化持续有效地回应政策议题,是协同治理首先需要面对的问题。为了应对政策议题的复杂性与持续性,多元政策主体之间的合作与信息共享是必然趋势[36],但政策是各方利益与责任平衡的结果,政策制定及执行时往往受政策场域和利益主体利益诉求的影响。结合上述SFIC政策主体协同治理分析理论框架来看,在医疗卫生信息化建设现实问题出现后,由于各部门之间利益与资源的不对称,此时寻求部门合作行为的基础就是在过往合作行为中探寻是否具有合作经历或者部门之间的合作经历中是否出现过纠纷与利益纠葛,以致很难形成有效的协同治理行为。为避免责任利益划分模糊导致资源浪费,应该建立一种基于政策导向的学习机制[37]。在中央政府统一的政策精神领导下进行自我能力与资源的评估匹配,使各政策主体对于政策内蕴涵的政策精神有充分的了解,达成政策共识,在各部门利益契合点的基础上整合内部资源,促进政策主体间的整体性协同治理[38]。

六、 结语

笔者从多部门联合发文视角出发,分析联合政策发布主体在合作网络中的属性和角色变化,考虑了政策主体之间的合作路径与行为逻辑,初步探索了中国新医改实施以来医疗卫生信息化建设中多元化政策主体的跨部门协同治理。总体而言,医疗卫生信息化建设的系统性、复杂性给中国医疗卫生治理体系和治理能力带来了较大的挑战。在当前国家治理现代化背景下,应当充分评估中国医疗卫生事业发展现状,总结以往医疗卫生信息化建设经验,明确医疗卫生信息化建设的阶段化目标,促进医疗卫生信息化建设进程中的各类政府部门协同治理。

进一步来看,在对中国医疗卫生信息化建设中多元政策主体协同治理进行研究的基础上,还有一些重要的研究内容有待未来继续深入探讨:一是由于医疗卫生信息化建设相关统计数据较少以及医疗卫生信息化建设尚未形成统一衡量标准,很难量化多元化政策主体协同治理对医疗卫生信息化建设进程的影响,在今后的研究中,可以借助问卷调查形式获取区域性医疗卫生机构的信息化建设现状,分析多元政策主体协同对医疗卫生信息化建设的影响机制;二是伴随中国医疗卫生信息化建设实践的纵深发展,“互联网+医疗卫生”“健康医疗大数据”“智慧医疗”“远程会诊”“精准医疗”等医疗卫生信息化建设成果快速演进,给医疗卫生事业发展带去便利的同时,也不可避免地存在着信息化建设的安全隐患,在后续研究中,应当针对医疗卫生信息化建设数据安全保障中多元政策主体的协同治理展开讨论;三是新冠疫情给中国医疗卫生体系带来巨大冲击,未来研究应进一步聚焦新冠疫情暴发以来中国政府出台的医疗卫生信息化政策,探索此次疫情影响下中国医疗卫生信息化多元政策主体协同治理特征。

注释:

① SFIC框架是由学者 Ansell和Gash在研究137个不同国家、不同政策领域的案例后提出的,用于描述协同治理过程的通用权变模型。该框架包含协同治理过程中影响协同治理效果的四个因素:初始条件(S)、协同催化(F)、制度设计(I)、协同过程(C)。 -

表 1 医疗卫生信息化联合发文政策主体(Top 20)

政策主体 数量 政策主体 数量 国家中医药管理局 83 国务院 27 国家卫健委 79 公安部 25 国家卫计委 60 食品药品监管局 24 国家发改委 58 科技部 23 财政部 55 国家市场监督管理总局 23 工信部 50 中共中央 17 卫生部 37 国家医疗保障局 16 人社部 37 国家工商总局 13 教育部 34 农业农村部 13 民政部 33 商务部 13 注:本文考虑政府部门机构改革,未对政策主体进行整合。 表 2 多元政策主体协同行为演化阶段特征

阶段 预设型部门协同 实践型部门协同 阶段一 国家发改委

卫生部

人社部−人社部+国家工商总局+工信部+国家中医药管理局+财政部 阶段二 国家卫计委

人社部

民政部

中国保监会−中国保监会+财政部+教育部+工信部+国家发改委+科技部 +国家中医药管理局+农业农村部+食品药品监管局+知识产权局+环境保护部+国家安监总局+新闻出版广电总局+体育总局 阶段三 国家发改委

国家卫计委

国家中医药管理局

财政部

工信部+中国科协+教育部+科技部+人社部+国家工商总局+食品药品监管局+中国残联+民政部+全国老龄办+国土资源部+住房城乡建设部 阶段四 国家卫健委

国家发改委

工信部

人社部

国家中医药管理局

医保局+财政部+民政部+教育部+科技部+国家市场监督管理总局+中央网信办+军委后勤保障部+全国妇联 注:−表示实践型协同中不是H−H型主体,+表示实践型协同中扩张的H−H型主体。 -

[1] 中华人民共和国中央人民政府. 习近平:在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话[EB/OL]. (2020−02−23)[2024−07−05]. [2] 李岳峰, 胡建平, 周光华, 等. 我国卫生信息化建设:现状与发展[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2012, 9(5): 7—10. [3] 李华才. 新年度谱写医疗卫生信息化新篇章[J]. 中国数字医学, 2018, 13(1): 1. [4] 赵大海. 中国卫生信息化建设面临的困难及对策[J]. 学术交流, 2009(4): 102—106. [5] 王艳军, 郑建中, 张爱莲, 等. 我国区域卫生信息化建设政策分析[J]. 中国数字医学, 2016(8): 47—49. [6] 俞可平. 治理和善治:一种新的政治分析框架[J]. 南京社会科学, 2001(9): 40—44. [7] 赫曼 • 哈肯. 协同学导论[M]. 张纪岳, 等译. 西安:西北大学科研处,1981: 155—158. [8] 李汉卿. 协同治理理论探析[J]. 理论月刊, 2014(1): 138—142. [9] BARZELAY M. The new public management: Improving research and policy dialogue [J]. Journal of Policy Analysis & Management, 2001, 23(3): 645—648.

[10] 陈玉梅, 李康晨. 国外公共管理视角下韧性城市研究进展与实践探析[J]. 中国行政管理, 2017(1): 137—143. [11] 张成福, 边晓慧. 超越集权与分权, 走向府际协作治理[J]. 公共管理与政策评论, 2013, 2(4): 6—15. [12] 段忠贤, 刘强强, 黄月又. 政策信息学:大数据驱动的政策科学发展趋势[J]. 电子政务, 2019(8): 2—13. [13] 李江, 刘源浩, 黄萃, 等. 用文献计量研究重塑政策文本数据分析——政策文献计量的起源、迁移与方法创新[J]. 公共管理学报, 2015, 12(2): 138—144. [14] 黄萃、任弢、李江. 责任与利益:基于政策文献量化分析的中国科技创新政策府际合作关系演进研究[J]. 管理世界, 2015(12): 68—81. [15] 张紧跟. 组织间网络理论:公共行政学的新视野[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2003(4): 480—486. [16] 刘怡君, 蒋文静, 陈思佳. 中国网络舆情治理的主客体实证分析——基于1997—2016年网络舆情治理政策[J]. 管理评论, 2017, 29(11): 227—239. [17] 杨晨, 王杰玉. 中国知识产权政策的演进及协同运行机制研究[J]. 中国科技论坛, 2016(6): 75—80. [18] 刘凤朝, 徐茜. 中国科技政策主体合作网络演化研究[J]. 科学学研究, 2012, 30(2): 241—248. [19] 王增文. 农村老年人口对养老服务供给主体的社会认同度研究——基于宗族网络与农村养老服务政策的比较[J]. 中国行政管理. 2015(10): 124—128. [20] ANSELL C, GASH A. Collaborative governance in theory and practice [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2007, 18(4): 543—571.

[21] 斯科特. 社会网络分析法[M]. 刘军, 译. 重庆:重庆大学出版社, 2007: 12—36. [22] PROVAN K G, ISETT K R, MILWARD H B. Cooperation and compromise: A network response to conflicting institutional pressures in community mental health [J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2004, 33(3): 489—514.

[23] HEANEY M T. Brokering health policy coalitions, parties, and interest group influence [J]. Journal of Health Politics, Policy and Law, 2006, 31(5): 887—944.

[24] COLLINS-DOGRUL J. Tertius iungens brokerage and transnational intersectoral cooperation [J]. Organization Studies, 2012, 33(8): 989—1014.

[25] 曹海军, 陈宇奇. 社会网络分析在医疗和公共卫生中的应用[J]. 中国公共卫生, 2020, 36(3): 398—403. [26] 于琦, 常江毅, 邰杨芳, 等. 我国卫生政策主体合作网络演化研究[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(8): 5—11. [27] 熊尧, 徐程, 习勇生. 中国卫生健康政策网络的结构特征及其演变[J]. 公共行政评论, 2019(6): 143—165. [28] 刘勇, 杜一. 网络数据可视化与分析利器Gephi中文教程[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017: 163—189. [29] 朱桂龙, 程强. 我国产学研成果转化政策主体合作网络演化研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2014, 35(7): 40—48. [30] 韩忠明, 陈炎, 刘雯, 等. 社会网络节点影响力分析研究[J]. 软件学报, 2017, 28(1): 84—104. [31] FREEMAN L C. A set of measures of centrality based on betweenness [J]. Sociometry, 1977, 40(1): 35—41.

[32] BONACICH P. Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification [J]. Journal of Mathematical Sociology, 1972, 2(1): 113—120.

[33] PETERS D T J M , RAAB J, GREAUX K M , et al. Structural integration and performance of inter-sectoral public health-related policy networks: An analysis across policy phases [J]. Health Policy, 2017, 121(12): 1296—1302.

[34] 杨越涵, 阎月明, 马晓静. 我国医疗卫生领域PPP模式政策发展研究[J]. 中国医院管理, 2019, 39(8): 23—25. [35] 范如国. 复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J]. 中国社会科学, 2014(4): 98—120. [36] 杨龙. 府际关系调整在国家治理体系中的作用[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2015(6): 37—48. [37] 韩国元, 冷雪忠. 科技创新治理现代化:理论溯源、时代内涵与实践议题[J]. 科技导报, 2022, 40(7): 13—22. [38] 何文盛, 王焱. 超越碎片化:整体绩效观的源起、意涵和实现路径[J]. 学海, 2021(6): 40—47. -

期刊类型引用(2)

1. 鲁志威,王剑莉,贺莲,王宁宁,李彩文,徐沛颖,高俊,谢银梅. 基于PMC指数模型的卫生健康信息化建设政策评价分析. 医学信息学杂志. 2024(09): 37-43 .  百度学术

百度学术

2. 陈雅楠,陈紫婷,谢弋戈,尚浩彬,王志稳,张旭. 基于知识图谱的肠造口相关并发症智能问答系统的构建研究. 军事护理. 2024(11): 9-12 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: