A Further Study of the Deconstruction and Inquiry of “Digital Human Rights”

-

摘要:

“数字人权”论争至今,正题与反题的交锋依次聚焦第四代人权、人权的道德基础、人权性质三个争议点。从逻辑顺序来说,判断一项权利是否属于人权,首先要看基于人的本原属性能否推导得出,否则无所谓第几代人权或人权新特征的问题。在人权本原看来,“数字人性”不是人之本性,倘若把“数字人性”视为人权的人性根基,则会导致主体虚化、形态变异、义务扩张的伦理危机。就人权结构而言,“数字人权”的价值证立欠缺最低限度的基础性,政治决断与学术论证的脱离会导致科学性存疑,对“三元结构”的突破不利于规范体系的稳定性。“数字人权”话语表达的逻辑、理论和知识生产存在着不自洽、不自信、不自主的缺陷,即因果倒置、路径依赖和重复生产。因此,对于数字科技与人权的复杂性关系,仍需从人权本原、人权结构、人权话语等多元视角继续追问。

Abstract:So far the debate on “digital human rights” has focused on three controversial aspects, namely, the fourth-generation human rights, the moral foundations of human rights, and the nature of human rights. Logically speaking, to judge whether a right is a human right depends first on whether it can be deduced from the original attributes of human beings; otherwise, it doesn’t matter how many generations of human rights there are or whether human rights have new features. In the view of the origin of human rights, “digital humanity” is not the nature of human beings, and if it is regarded as the humanity foundation of human rights, it will lead to the ethical crisis of the vacuity of the subjects, the variation of the forms, and the expansion of obligations. In terms of the structure of human rights, the value evidence of “digital human rights” lacks the minimum foundation; the separation of political decision and academic proof leads to doubts about scientificity; and the breakthrough of the “triad structure” is not conducive to the stability of the normative system. In addition, the logic, theory and knowledge production of the discourse expression of “digital human rights” are characterized by a lack of self-consistency, self-confidence and autonomy, that is, inversion of cause and effect, path dependence and repetitive production. Therefore, the complex relationship between digital science and technology and human rights still needs to be further pursued from the perspectives of the origin, the structure and the discourse of human rights.

-

一、 问题的提出

2019年至今,有关“数字人权”问题的研究可谓方兴未艾

① 。国内越来越多的学者关注到数字时代背景下的人权命题,分别阐述了不同的看法,涉及法理学、宪法学、伦理学、政治学、传播学等多元学科,产生了有益的学术争鸣② 。无论是探讨“数字人权”的理论证成,还是辩证“数字人权”的概念真伪,良性的学术互动无疑有利于人权研究水平的提升。但是,仍然存在一些学理上的基本问题,未能得到解决。首先,目前已有大量学术成果从不同视角、理论和方法切入“数字人权”相关议题的研究,形成了一种共识与分歧交织的局面,需要通过学术梳理进行澄清,以便进一步发现“数字人权”命题有待消解的疑难。其次,人权的基础是人的本性。人权的基本概念、基本问题和基本理论都绕不开人性基础,人的尊严与人权保障实践遇到的困境,往往需要回到人权的道德根基和价值基石,对人性进行理论上的拷问。这种本原性问题在不同的时空背景之下,经常以“旧题新问”的方式呈现出来,每一次尝试挑战传统的新学说和捍卫抽象人性的理论之间的观点碰撞,都会激发出大量的思想火花。再次,自现代性思潮以降,结构主义为人权叙事注入整全理论的要求,道德、政治、法律与诸功能领域在全社会范围内形成错综复杂的联结。一方面,人权与权利的区隔主要基于道德伦理上“最低限度的基础性”标准,维护人的尊严不受非人对待的破损;另一方面,人的尊严作为普遍法理要穿插到政治、法律乃至全社会系统,以满足现代化的发展。故而,一项新的人权主张就需要在道德、政治、法律等多元视域内受到审视与检验,以免招致不必要的技术风险。最后,人权话语表达追求的目标由低到高分别是逻辑自洽、理论自信和知识自主,“数字人权”话语的品质要放置在中国人权话语体系建构过程中方可得到验证。

基于上述问题意识,笔者拟分三步进行分析:第一步,在梳理“数字人权”研究相关文献、归纳争议焦点的基础上,厘清“数字人权”正、反观点交锋的脉络;第二步,从人权本原、人权结构、人权话语三个维度分别质疑和检视“数字人权”的人性基础、新型特征和话语表达;第三步,归纳和总结“数字人权”研究尚存之迷思,并在此基础上进行追问。

二、 “数字人权”的论争交锋

在中国知网(CNKI)“主题”检索项中输入“数字人权”,截至2023年10月25日,检索到学术期刊论文136篇,学位论文41篇

③ 。按照时间顺序,在确证“数字人权”和否证“数字人权”两种不同立场之间,依次围绕“‘数字人权’是否构成或者属于第四代人权”“数字人权是否具备人性基础”“‘数字人权’是否属于人权”三个焦点问题展开论争,具体如表1所示。表 1 “数字人权”论争焦点争议焦点 确证:是 否证:否 “数字人权”是否构成或者属于第四代人权? “数字人权”构成或者属于第四代人权 “数字人权”不构成也不属于第四代人权 “数字人权”是否具备人性基础? “数字人权”具备人性基础 “数字人权”不具备人性基础 “数字人权”是否属于人权? “数字人权”是人权的“数字形态” “数字人权”或许是权利但未必是人权 在相反的立场和观点之下,产生了一些具有代表性的论文成果。

首先,2019年,张文显率先提出“无数字,不人权”这一新命题,从美好生活权视角定位“数字人权”属于第四代人权,具体涵括“通过数字科技实现人权”“数字生活或数字空间中的人权”“数字科技的人权标准”“数字人权的法理依据”等概念[1]。需要指出的是,在此之前其实已有国外学者开始探讨“digital human rights”[2]。从这个角度来说,“数字人权”是舶来词,而不是一个原创性概念。此外,中国台湾地区学者将其译为“数位人权”[3]。

如果说上述内容对“数字人权”的阐释还较为笼统,那么马长山对“数字人权”的研究和论证则更加深入和细致,主要提出了“危机”“变革”“法治”“自主”四个命题。在智慧社会背景下,人权遭遇到了前所未有的挑战,人权的形态、逻辑、结构发生了彻底的改变,第四代人权——“数字人权”的道德基础设施可以促进人权的法治保障[4]。不可否认,“数字权力”“数字人性”“数字形态”等新概念的创造性使用对学术界产生了极大的影响,后续学者们确证“数字人权”的论述都几乎是围绕这些概念和命题而展开的。发表在《人权》期刊2023年第4期上的论文《数字人权的“中国图景”》提纲挈领地指出,“数字人权”是时代发展的必然要求、中国式法治创新的重要内容、自主性知识体系建构的重要领域和人类“数字文明共同体”的责任担当[5]50-57。

莫纪宏指出,“数字人权”要成为第四代人权必须以进入传统法学所承认的人权体系为前提,目前“数字”是否具有“人权”价值尚难确定,实践中还缺少系统保护的社会基础[6]。笔者则认为,“数字人权”不构成第四代人权[7]20-34。从人权迭代的原理来看,新一代人权成立的前提条件是,其主张的人权功能已经不能被此前的三代人权结构所包容,因而才有必要探讨增设新的人权类型填补功能漏洞。就现状而言,“数字人权”主张的防御功能、合作功能还可以被自由权、社会权、集体权所吸纳,尚未呈现出升级迭代的必要。

其次,正、反两方围绕“数字人性”进行论辩。谢晖提出了这样一个问题:自由权立基于人的自然本性,社会权和集体人权立基于人的社会属性,那么“数字人权”立基的人性原点是什么[8]43-56?郑智航认为:“人的这种数字化生存丰富了人的自然属性,扩展了人的社会属性,从而拓展了人性的外延,并逐步形成一种独特的数字人性。”[9]39龚向和指出,“信息人”分为静态“信息人”和动态“信息人”,从参与社会活动的动态“信息人”身份中提取出人的“数字属性”,即“数字人性”[10]71-81。按照龚向和的说法,“数字人性”是生物人社会属性在数字空间的延伸,不属于人的自然属性。对于这种人性新论,笔者实难苟同,“数字人性”是一个严重的悖论,属于外部论证对人性内部结构异化表征,动摇了人权的道德根基

④ 。再次,“数字人权”到底是不是人权?持肯定意见的学者从权利、义务、形态等角度加以论证。丁晓东主张“数字人权”的代际争议取决于政治判断,其新型权利特征体现在权利主体和义务主体,前者包括个体和集体,后者指向具有数字权力的企业和部分公共机构,二者呈对抗与合作的深度交融关系[11]52-66;郑智航基于“人权条款”和“人格尊严”,推定“数字人权”为宪法未列举权利,提倡人权以“数字形态”为人类社会的道德奠基[9]40-43;龚向和不仅同意“数字人权”的“未列举权利”说,而且指出以国家义务为核心的人权保障义务体系正在逐渐被打破,应当构建“数字人权”之个人义务、数字企业平台义务和国家义务的法律义务体系[10]71-81;高一飞从“弱势群体”“价值系统”“私法保障”“规范体系”等多个维度回应了“数字人权”的性质问题

⑤ ;桂晓伟从能力进路主张,“通过创造良好的外部机会和提供有效的内在驱动提升个人数字素养,以在人权保障和企业发展之间找到恰当平衡”[12],颇具洞见。不过,“数字人权”共识尚在争议之中,超前完成能力塑造、体系搭建的功课未尝不可,但可能面临着皮之不存,毛将焉附的尴尬。持否定意见的学者则从话语和伦理的视角进行批驳。常健质疑“数字人权”表达方式采取“独树型”表述的必要性[13];笔者根据主体性伦理学,归纳出“数字人权”在逻辑上存在“两种四类”人权泛化,对人之主体性兼具现实性和未来性两种挑战[14]。综上所述,笔者基于相关文献检索结果,对“数字人权”研究的不同立场、观点和主张进行了归纳、整理和分析,提炼出争议焦点,发现其中交织着共识与分歧。就共识而言,无论支持“数字人权”与否,学者们都在目的性层面以人的尊严、尊重和保障人权为出发点;就分歧而言,对于“数字人权”概念的必要性、人性属性和实践功能的认识则大相径庭。换言之,在这场“数字人权”的论争与交锋之中,还存在诸多悬而未决的学理问题,需要进一步从人权本原、人权形态和人权话语三个维度进行逐一解构。

三、 “数字人权”的本原质疑

“数字人权”的本原到底是什么?传统人权理论的本原是人性,人的本性包括自然属性和社会属性[15]37-47。这套理论的突出贡献在于,充分肯认了自然属性是人的本性以及自然属性对于人的重要意义,使人权本原和人性基础的认识趋于完整。值得商榷的是,天性、德性、理性“三性九点”是否都属于人的自然属性

⑥ ?笔者认为,天性是人的自然属性毋庸置疑,而理性、德性则应当属于人的社会属性。回顾人权本原之人性论,旨在明确“数字人权”的人性基础,但是关于这一点在“数字人权”论者内部存在两种学说。其一,传统人性说。“数字人权”立基于安全、平等、尊严的人性价值[11]57-59。显然,这种论证使得“数字人权”概念在逻辑上陷入一种吊诡状态,如果人权的基础与过去无异,那么这个叫作“数字人权”的新概念从何而来,有何必要,又新在何处?其二,“数字人性”说。“数字人性”立基于人的“数字属性”。“人的‘数字属性’是指人们以‘信息人’的形态在数字空间中为建构社会关系、维护人格尊严及实现个人价值所进行的信息、数据与代码的描绘与表达,是人的社会活动的数字化进阶。”[16]11“生物人”由于“离身性”生成“信息人”以及动态“信息人”对社会生产、生活的深度参与,使我们每个人获得了一种“数字人性”,这种“人性”是人的社会属性在数字空间中的延伸。

这里需要引入本质属性与非本质属性的区别

⑦ 。本质属性是某种事物区别于其他事物的本性、特性和根本性质;非本质属性则是事物具有的次要性特征,不占据决定性、根本性的地位。人性亦是如此的复杂多变,有些特性是某个人独有的,一般被称为个性,而自然属性、社会属性是人类共有的、最低限度的人性,这种最低限度的人性把人与其他动物区分开来,是人的最本质的规定。回到“数字属性”的问题上,这种属性是本质属性,还是非本质属性?属于个性,还是人最基本的共性?笔者认为,“数字属性”不属于人性范畴,“数字属性”是“数字科学”或“数字科技”的本质属性。如果把“数字属性”当成人性来看待,那么人的本质属性就被异化,于是人权被变造为“数字人权”与应有的道德内涵分离和疏远。因而,“数字人性”也不同于普遍性或一般性的人之共性,而是从属于特殊化、差异化的人之个性,不宜作为人权法理和制度建设的道德座基。作为人的非本质属性,数字性可以服务于人权事业,对人的自然属性、社会属性起辅助功能,但不起决定性作用。例如,利用数字科技为人权服务,为促进人权保障事业提供有力支持。一旦人性变种为“数字人性”,对人权的主体、形态和义务会产生一定的不利影响。(一) 主体虚化

人类的生活、生产等一系列活动无不受到“数字属性”的侵蚀和影响,人们的社会交往、经济互动、政治商谈都呈现出从线下到线上的“数字化”趋势,生产要素、劳资关系、工作平台与互联网、大数据、智能算法等高新技术越来越密不可分。“数字社会的虚拟性压制了人的价值系统,生物人与‘信息人’并存的局面,使人权保障正面临着人的存在形式异化的风险。”[16]7此种观察敏锐地发现了数字社会对于人作为人权主体的影响,但问题是谁是“数字人权”的主体?正如康德所言,人是目的

⑧ 。任何数字技术的发展与应用都应该通过伦理或法律之最底线道德的规范来进行审视,避免作为主体的人因为新技术工具的使用而受到排斥或伤害。换言之,就是得避免人权在人的交往行为中离场或悬置,成为一种“人权例外”[8]43-56。这其实就是一种主体被虚化的表现,人性的本质被淹没、遮蔽和搁置在繁杂的流量之中。甚至在人机互动关系中,人的主体性地位在日渐智能化的机器面前岌岌可危,而权力借由新技术的加持更擅于物化人、奴役人,“人”因此更容易被当成工具和手段来对待。因此,笔者主张以人权(而非“数字人权”)为标准来衡量数字技术在公共领域的应用,进而明确人与“数字”之间的主客关系,数字科技可以服务于人、造福人类,但是不可以宰制作为主体的“人”。“数字人权”的歧义在于,“数字”与“人权”,到底何者为目的,何者为手段?“数字人权”的主体论包括“生物人”和“信息人”二元主体。笔者认为,后者属于人权主体的泛化。恰恰是因为“生物人”与“信息人”之间离身性关联,借助数字技术、基因技术虚拟甚至克隆出“人”的“主体性”,从而造成伦理危机,形成“数字人性”的悖论,导致“非人”模拟人的主体资格而存在。申言之,“数字人性”的悖论体现在三个方面:一是离身性悖论。“信息人”的离身性特质意味着条件成熟可以脱离生物人独立运作,甚至反过来威胁到“宿主”的权利。二是人与“非人”的悖论。高度智能化的算法模拟人的理性思维和情感能力就可以僭越为“人”,获得主体性资格。三是“人造人”悖论。如果人性可以被数字科技或者基因科技所创造,那么人的身份认同将出现严重的道德危机,人的伦理也将走向“神”与“兽”的两极,脱离“人”的范畴。

(二) 形态变异

郑智航提出:“数字社会需要人权以‘数字形态’的方式继续承担为人类社会进行道德奠基的重任”[9]35。诚然,道德人权、法定人权、实享人权三种形态在数字时代受到了技术符码的“激扰”,但“数字形态”又是人权的何种形态?这种形态的“数字人权”又如何为社会道德奠基?李步云提出了人权的三种形态,即应有人权、法定人权、实有人权[15]20-26。此三者之间的转化是人权保障事业全面提升的关键环节。例如, 2004年,中国“人权入宪”为应有人权向法定人权的转化提供了坚实的宪法规范基础。党的二十大报告强调:“坚持走中国人权发展道路,积极参与全球人权治理,推动人权事业全面发展。”[17]要贯彻政治宣示与“国家尊重和保障人权”的宪法原则,就必须将法定人权转化为实有人权,把“人民幸福生活”当作“最大人权”来认真对待,促进人的自由而全面发展。但是,“数字形态”打破了人性之天性、理性和德性之间内在的平衡。於兴中认为:“智能间的平衡增强了人的理性的力量,而高度发达的理性很可能会牺牲人的情感,从而使人单向度发展,进一步巩固了现代社会建立在理性、逻辑、科学、经济与法律之上的人的发展模式,使人性失去平衡。”[18]这就意味着,人权的形态变异为“数字形态”会导致人性的失衡,理性有余而德性不足。如此一来,对于人权在三种形态的灵活转换产生了一定的障碍,其原因在于,“数字形态”不是道德形态,也不是法律形态,或许只是一种实然的形态、状态、样态,但是从实然不能反证应有人权和法定人权的内容以及制度安排。

(三) 义务扩张

人权最主要的功能是划定国家的人权义务:消极的国家人权义务体现为国家公权力对私人领域和自由意志的尊重;积极的国家义务要求国家权力积极作为,维护社会的公平正义,确保人民有机会平等共享社会福利资源。可以说,人权兼具防御性和合作性双重属性,防御权是第一性的人权,合作权是第二性的人权。人权既防御又合作,在合作中防御、在防御中合作。从这个角度来看,“数字人权”的理论主张没有超越防、合二元性[11]56。但是,“数字人权”给传统人权的权利主体和义务主体同时带来了挑战,人工智能体或人的信息身份僭越或取代整体的人之主体性,人权的义务主体也随之泛化到国家公权力或社会公权力之外的私组织或私人主体,势必造成人权权利和义务体系的混乱。龚向和认为,“以国家义务为核心的人权保障义务体系正逐渐被打破,数字空间中的人权保障面临着义务体系异化的风险”[16]8,进而主张,“以数字人权为依据构建由个人义务、科技企业义务与国家义务构成的数字人权的法律义务体系”[10]78。从人权法学来说,国家是法定的人权义务主体,而企业或其他社会组织都不是法定的人权义务主体,所要承担的也不是人权法之义务,而是一种“软法”意义的人权责任,也就是“人权尽责”(human rights due diligence,HRDD)。个人是享受人权的当然主体,但不是人权的义务主体。《世界人权宣言》第29条第(2)款明确说明了“人人在行使他的权利和自由时,只受法律所限度的限制”的一般法理。如果“数字人权”的义务主张扩大到人人皆负的程度,其实换个角度来看就是无人应答。因为将人权法的义务主体泛化到国家之外的企业、组织或个人,人权的义务主体必然会呈现出分散不集中的格局,有责主体间的相互推诿会大大削弱人权的防御功能与合作功能。因此,还应坚持国家作为人权义务主体的兜底性保障功能,在数字科技企业平台人权尽责不足或有失的情况下,予以补足和调适。唯有如此,数字时代的人权法律义务、法律责任体系方可成立。

综上所述,笔者认为,“数字属性”不是人的本质属性。当人性变种为“数字人性”,人权的主体、形态和义务也会随之异化。“数字人权”的主体虚化表现为“信息人”“离身性”生成“非人”的人权主体资格。亟须明确和纠偏,定位“人权”与“数字”之间的规范关系,让人权主导“数字”,“数字”服务人权。人权是目的,而“数字”是手段和工具。“数字人权”的形态变异意味着“数字形态”难以为社会道德奠基,反而破坏了应有人权到法定人权,再到实有人权的转化关系,以及人性与天性、理性与德性之间的平衡。“数字人权”的义务扩张体现在义务主体的泛化,在防御与合作的双重功能之下,人权义务主体泛化到企业平台和个人,容易造成有责主体之间相互推诿、权责不明。由此可见,“数字属性”对人性的变造,看似是为“数字人权”的人性基础重新奠基,实则动摇了人权的道德伦理基石。

四、 “数字人权”的结构分析

“数字人权”概念在法权制度上的主张有两个面向:一是个人信息权益和数据权利上升为宪法基本权利,通过全球数字立法赋予个人信息、个人数据的权利;二是获得数字基础服务,克服“数字鸿沟”,实现普遍、公平的“上网权”[11]52。总的来看,前者曲解了宪法权利与人权的关系,后者模糊了人权与权利的边界。人权、基本权利、法律权利的“三元结构”需要从道德基础、政治决断和法律规范的关联构造中进行理解。

(一) 道德根基性

“数字人权”之道德价值不具备“人的尊严”和“最低限度基础性”两个必要条件。人权是权利,但并非所有权利都属于人权。然而,如果一项权利不符合“人的尊严”和“最低限度基础性”两项标准,无论立法者予以何种程度的重视以及何种强度的保护,都不等于此项权利就是人权。安全、尊严和平等可以证成权利,也可以证成人权,但是人权与权利之间概念和定义的边界何在?同样是对于自由、平等、人的尊严等价值的保护,相较于权利,人权更注重和强调的是“最低限度的基础性”。一些权利内容是否达到人权标准?最关键的判断标准就是“最低限度的基础性”[7]32-33。换言之,从新兴或新型权利权利上升为人权

⑨ ,不仅要满足尊重和保护人的尊严,更要注意到人权的优先性,不是所有名为“人权”的权利都是人权。一般性或具体性的权利并非不重要,但远未达到像人权一样需要集中资源优先保障的程度。(二) 政治科学性

“数字人权”之政治判断不能脱离学术论证。丁晓东认为,“数字人权”是否已经构成第四代人权,基本是一个政治判断问题[11]53。诚然,人权学科的诸多命题都具有极强的政治性,但是人权话语体系的建构仍然需要扎实、严谨的学理分析和学术论证,不然有“伪科学”之嫌疑。按照社会系统论的观点,政治系统、法律系统对人权的封闭运作,会受到科学系统(学术界)生产“杂音”的“激扰”[19]88。在系统间的耦合结构中

⑩ ,学术论证与政治决断都不可被取代,且又彼此影响甚至相互依赖,前者为后者提供科学性、合理性和说服性的支撑,后者为前者提供观察、研究的对象和视域以及话语生产之语料。在中国的语境中,官方人权话语、学术人权话语之间需要良性互动[19]86-89。因此,若是脱离学术论证仅由政治系统之官方话语定义“数字人权”,必然会陷入“无源之水”的非理性困境。(三) 规范稳定性

“数字人权”与数字权利的混用有损人权法的安定性。“数字人权”与数字权利之间发生了混用的语言现象,这种现象或许源于英文“digital rights”被中文直接译为“数字人权”,使得人权与权利两个不同的概念之间产生了混乱

⑪ 。另外,宪法基本权利和未列举权利是“数字人权”论者把“数字权利”升格为“人权”的重要进路。实际上,人权的概念与基本权利、宪法未列举权利之间既有关联也有差异。人权是当然的宪法基本权利,也是宪法未列举权利的根本依据。例如,《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)虽未明文规定“生命权”这项最重要的人权,但此类固有之人权无须列举亦受其保护。其法理依据是,凡是现代法治国家就绝对禁止非法剥夺他人生命。与之相类似的是基本人权,即使没有明文规定,也要以基本权利的规格来认真对待。另一种宪法未列举权利是经由宪法基本权利专章以及宪法序言与总纲之基本原则、基本国策等内容的体系解释可以推导出来的基本权利。例如,《宪法》序言引入“生态文明”,结合《宪法》第26条“环境保护”原则与第33条第3款人权条款,可以在宪法解释学层面推论出国家对“环境权”的保护。人权、基本权利和法律权利的三分构成了一个封闭的权利规范体系,在体系内部由于普遍性、重要性、最低基础性的差异形成了主体范围、优先次序、保护强度收缩递减的“三元结构”[20]。基于“三元结构”,才能厘清人权、基本权利和法律权利的脉络。丁晓东以“数据权利”“数字基础服务的权利”在域外的基本权利定位来佐证“数字人权”命题,进而阐述中国“数字人权”的基本权利属性。这种进路其实混淆了人权、公民权、私权利三者之间的关系,“数据权利”和“数字基础服务的权利”的内涵分属于公民权利和市民社会之私权利,但是否具备普遍性人权的规格则存疑。公民权利根据国家给付能力予以保障,如为偏远地区接入网络、不得随意切断信息管道等,还是根据国内法(如行政法)来加以调整,尚未达成共识的国际人权标准。但是,购买信息服务、获取娱乐享受等的权利则完全是私人或平等主体之间的交易行为,几乎不受人权法的规制。基于此,无论是《中华人民共和国个人信息保护法》还是欧美诸国有关数据、隐私和信息的相关立法,都不具有人权法的普遍性,仍然属于区域法或国内法的范畴。鉴于此,对中国信息社会的法治建设来说,一个非常现实且棘手的问题是,如果真的把“数字权利”当作普遍性人权看待,势必严重损害人权法的安定性。

要言之,笔者认为,安全、平等、尊严等价值是人权与权利共同的价值基础,而二者的区别就标示于“最低基础性”,不具有最低基础性的人性价值可以作为权利存在,但不应被视为人权。“数字人权”之政治判断不能代替学术判断,科学的政治决断需要严谨的学术论证来支持。个人主体之信息权益或数据权利的保护以及获取基础设施服务的权益,充其量确认了一些与人权或基本权利相关之“数字权利”的集合。必须指出,在人权研究领域需要进行的一个重要区分是:“关于人权”不等同于“属于人权”。

五、 “数字人权”的话语表达

自引入“数字人权”概念以来,学术界呈现出把“数字人权”打造为原创性概念的倾向,以此强化中国人权话语能力和话语体系的建设。但问题是,从逻辑自洽、理论自信、知识自主的维度来看,“数字人权”不宜作为原创性或自主性的概念知识来运用。

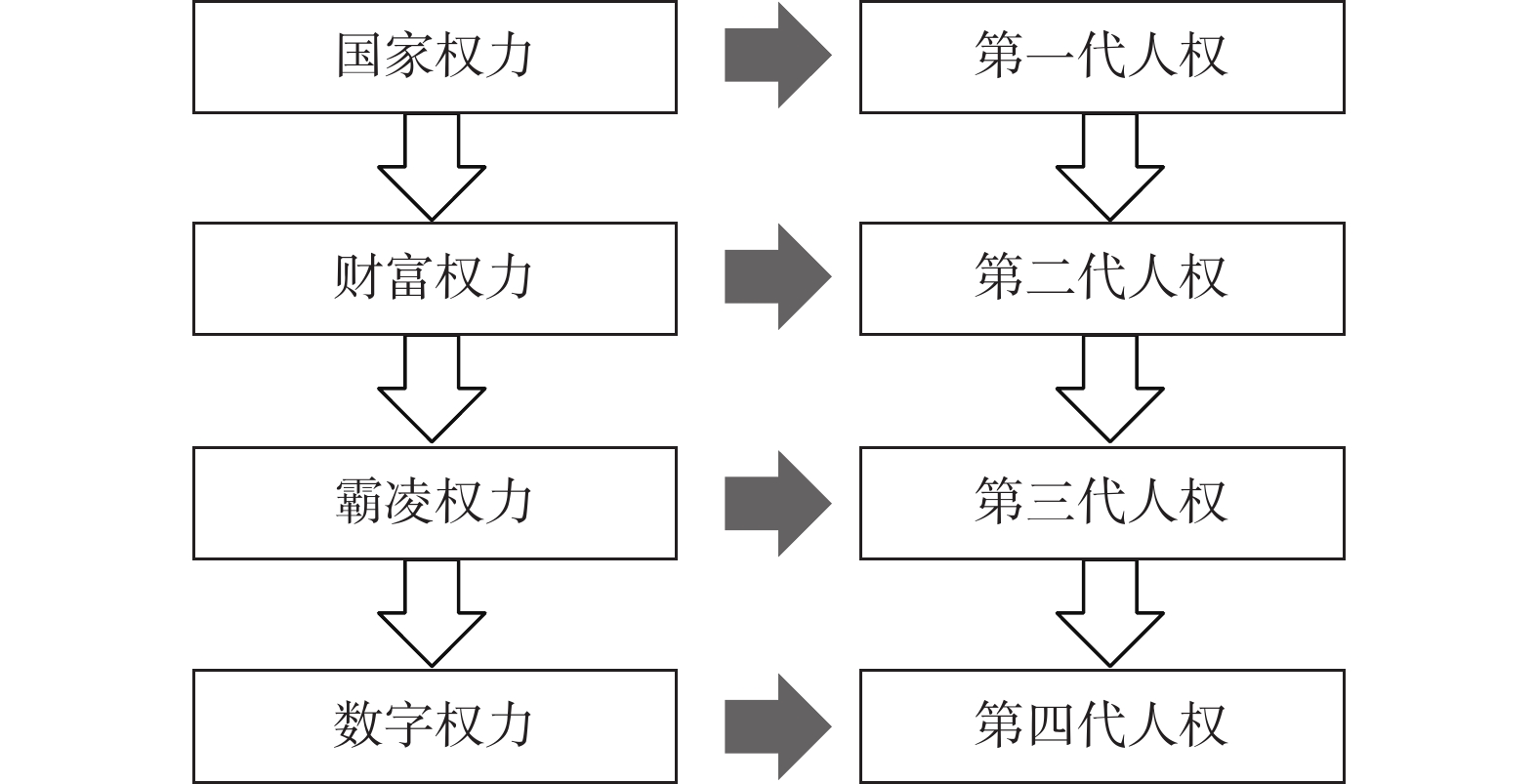

(一) 逻辑:因果倒置

“数字人权”的推论方式,在逻辑上属于因果倒置。蔡立东主张,从实质逻辑或历史逻辑而非形式逻辑来解读“数字时代的人之主体地位”和厘定数字法治的“元问题”,进而为实践中数字技术法治、科技伦理建构、人权价值维护以及法治转型升级奠定基础[21]2。他还认为,在权力视角下,究问“数字人权”是否为第四代人权,就是在追问数字时代是否形成了一种支配人、统治人的“数字权力”[21]4。“正是不同时代、不同形态的权力及其对人之主体性的威胁甚至是削弱,才呼唤人权的代际更新,对抗不同形态权力的需要构成人权代际更新的实质逻辑”[21]4,因而“数字人权”当属第四代人权。按照此种观点,权力的历史类型与人权的对应关系,即人权的代际演化,如图1所示。

在这组对称关系中,“国家权力”“财富权力”“霸凌权力”“数字权力”可以构成权力转型的历史逻辑,但是这种权力的历史变迁能够证立人权的代际更迭吗?或者说,权力的发展变化与人权的更新迭代是否必然具有对称性?笔者认为,这种观点在因果关系上是倒果为因,忽视了形式逻辑、规范逻辑的前提性和基础性。这种观点是从权力的历史类型出发,然后主张不同时代权力与人权之间具有对称关系,不符合人权的规范逻辑。

“数字权力”的形成不能倒推出“数字人权”的必要性。一方面,认真检视数字权力的内部构造,不难发现,“数字权力”无外乎国家权力、社会权力的数字化表现,数字技术的滥用、数字资源的分配不公以及国际之间的科技封锁,本质上仍然属于国家权力、财富权力和霸凌权力对人权的压制。另一方面,权力的历史逻辑不能等同于人权的规范逻辑,否则人权将丧失对于权力的制约功能。一旦人权的规范性屈从于权力的现实性,人权叙事也就沦为了权力叙事的附庸。从发生学上说,人权在先,权力在后,也就是说权力是人权的让渡。换言之,人权是针对权力才称之为人权,而不是权力产生了人权。在论证“数字人权”与“数字权力”之间的关系时,亦是同理。不可能是“数字权力”派生出“数字人权”,恰恰相反,是人权在数字化的时代也需要被认真对待才衍生出“数字权力”的问题。

回顾瓦萨克的三代人权学说,人权代际的划分建基于国际人权宪章体系。《世界人权宣言》《公民权利和政治权利国际公约》《经济、社会及文化权利国际公约》构成了国际人权宪章体系的基本框架,其中,政治权利、经济权利、集体人权三种人权的经典分类与人权发展史基本吻合,大致对应资产阶级革命、社会主义革命和战后反殖民运动三个时期。公民权、政治权利作为第一代人权,旨在保护个人自由,告别封建专制;经济、社会和文化权利作为第二代人权,其目的是促进社会公平,反抗资本集团剥削或压迫;第三代人权为反对国际霸权,促进各国人民尤其是发展中国家的人民共享公平公正国际新秩序而设立[7]21-23。因此,三代人权是规范逻辑、形式逻辑与历史逻辑、实质逻辑的耦合。人权的规范逻辑、形式逻辑与历史逻辑、实质逻辑不是取舍关系、排斥关系,而是相互影响、关联建构的关系。人权观念在社会时空中被不断地建构和塑造,人权的规范价值也时刻影响着社会的变迁,这就是人权规范与历史语境的复杂联系。需要注意的是,“数字人权”的推论要在形式逻辑、规范逻辑上具备人权的基本性质,然后放置在历史逻辑、实质逻辑中考察其制约权力、捍卫尊严的功能。

(二) 理论:路径依赖

“数字人权”在理论基础上表现出一定程度的路径依赖。从理论基础上说,第四代人权、第五代人权叠床架屋式的人权概念再生产,都依托三代人权学说。需要注意的是,这种舶来的人权理论自提出伊始就备受争议,如杰克·唐纳利就不认可“集体人权”,并且认为它会造成“概念的混乱”[22]。此外,三代人权学说还存在着时间轴与历史不符、“新”人权的属性受到质疑、不同代际人权优先性争议等问题。中国学者也普遍认为,三代人权学说对人权观念历史发展的简略概述,还需要从意识形态差异、人权主体变迁、时代环境更易等多元视域进行梳理、比较和分析

⑫ 。质言之,三代人权学说这种大而化之的简略描述,提供的是人权发展历史的基本轮廓,但实际情况要远比简单化的“升级换代”复杂得多[23]。况且,假设“数字人权”概念成立,其内容完全可以在三代人权框架内得到解释,也不具备创新迭代的必要性基础。更何况,这种假设其实难以通过人权的道德基础、“人的尊严”标准和“最低限度基础性”的检验是否属于人权尚且存疑,何来新兴人权一说?笔者认为,因应数字化时代建构自信的中国人权理论,需要回到“两个相结合”的正确轨道,从马克思人权理论经典、中华优秀传统文化、中国国情实际中寻绎中国式现代化的人权智慧和人权方案。(三) 知识:重复生产

还有一种观点认为,确证“数字人权”为第四代人权及其基石概念地位的重要意义是“有助于完善中国数字法学概念体系,推动建构中国数字法学自主知识体系”[21]7。“中国自主”的问题意识和理论自觉固然十分重要,但如前所述,域外学者先于国内学界提出这一概念,又怎能将其标榜为一个自主性的基础概念和知识体系呢?一方面,部分域外学者利用此类概念对中国的人权状况指指点点[24];另一方面,此种舶来词汇要进入中国的人权发展事业、人权话语语境以及学术系统之内,需要进行融贯性的本土化论证。遗憾的是,现有有关“数字人权”的论述,或是“新瓶装旧酒”的重复,或是用不属于人权的权利来偷换人权的基本概念。毋庸讳言,如果仅是将传统的人权理论套用在“数字化”的时代语境之中,以“数字+人权”的合成词替换传统人权概念,非但不具有真正意义上的创新性,反而不利于解决人权学理中现存的问题。

统合言之,笔者认为,“数字权力”倒推“数字人权”在逻辑上倒果为因,在理论上路径依赖,在知识上重复生产,难以证成人权向“数字人权”升级迭代的必要性。如果“数字人权”不能完成人权性质的自我证成,那么何谈三代人权迭代升级到第四代人权?

六、 “数字人权”的迷思追问

综上所述,可以归纳和总结出“数字人权”学说的三重迷思。

其一,“数字人性”是“数字属性”对人权的异化,人权的权利主体和义务主体的泛化势必导致人权的权利和义务体系的混乱。人权之“数字形态”属于人性失衡的产物,理性有余而德性不足。不仅如此,“数字人权”在功能上对国家人权义务的突破,还可能致使人权义务被相互推诿、无人应答。

其二,“数字权利”要升级为人权,不仅要符合“人的尊严”需要,还要满足“最低限度基础性标准”,政治判断不能替代学术论证,否则在“人权—基本权利—法律权利”三元结构中,公权利与私权利、基本权利与非基本权利混淆在一起,非但不利于数字时代的人权保护,反而会造成理论和实务的困难。

其三,“数字权力”话语面临逻辑不自洽、理论不自信和知识不自主的困境,第四代人权的定位首先要通过人权性质和新型特征的审视,不然有跳跃论证之嫌。在此基础之上,还需要追问的根本问题是:“数字”何以人权?

从“数字”与“人权”的关系来说,需要在主体、价值、概念、功能、话语等维度加以整合。

其一,在主体性上,“数字”与“人权”要如何整合?“数字人权”在主体性问题上有些暧昧不清,究竟是“数字人”的权利,还是“数字”的人权?“数字”与人权之间,谁是主导者?在这些问题上还是摇摆不定。笔者认为,从规范视角出发,人权是人类思想的结晶,其本质属于人性,当以思考如何规范国家、社会对数字信息科技的使用为志业。就事实层面而言,不可否认“数字”是人类智慧的产物,科技使诸多事项成为可能,但其本身处在“非人”的范畴之内,需要科学与伦理的对话。如果说科学负责追问可能与否的问题,那么伦理学与法理学则是研究可欲与否、应当与否的规范性学科。科技越是突飞猛进,伦理、法律越应该致力于“科技服务生活”的理念,避免人创造和发明的科技反过来干扰人的生活,绝不能允许“数字化”“智能化”的科技产品僭越人的主体性地位。

其二,在价值维度上,科技对人的影响当然是有好有坏,有的轻微有的剧烈。因此,就需要在规范层面划定界限,禁止可能给人类带来麻烦和灾难的研究与应用。其底线在于,人的尊严是人权的价值基础。道德、法律和技术规范以人权为共同价值规制、监督和调整,规范数字社会中权力运作,使“数字”文明化,成为维护人权、捍卫尊严的工具和助手。

其三,在概念生成上,人权概念是应有人权、法定人权、实有人权三种形态的综合表达。人权的三种形态贵在转化,在应有人权向法定人权再向实有人权转化的过程中,国家立法、司法、行政之人权义务得以明确。要避免人权受到外力的宰制,就得避免人权的道德形态在宪制和法治进程中失灵。质言之,如果人权落地的机制不能得到有效运转,那么人权“数字形态”为社会道德奠基的美好想象也必然缺乏切实可行的基础。所以,为了实现保护人权的规范目的,中国人权法学对于新概念的引入需要严格审慎,不能盲从于论断、舆论或权威。要坚持以人的尊严为根基、人权法治为信仰的基础规范共识,对于“数字人权”“数字权利”“数据权”“上网权”“被遗忘权”等一系列的学术概念,要有效检视“真”“伪”,为中国人权法学自主知识体系、话语体系提供准确可靠的基本概念。

其四,在功能结构上,“数字”与“人权”的结构耦合是有条件的

⑬ 。数字科技广泛应用于全社会必然会对人权法律系统造成“激扰”,但系统的自主性意味着人权法可以自主性回应这种外部环境的“杂音”。只有在现有人权理论自由不足以应对异常事态所造成的危机或挑战的前提之下,人权法律系统才能有创生新的功能以满足规范期待的需要⑭ 。此时,“数字”与“人权”才可能形成“强”或“弱”的结构耦合。简言之,“第四代人权”动议、“人权义务体系”扩张的前提条件是现有的人权法治资源不足以满足“尊重和保障人权”的原则导向。但笔者就学术层面观察,人权防御与合作两种功能的潜力还远未得到彻底的激发,因应数字时代人权保障命题首选的方案,还应该以充分发展和落实已有的人权理论成果和制度建设为最佳,是否必须以“数字人权”为名进行立法创新似乎并非关键所在。尤其是将人权法的义务主体泛化到国家之外的企业、组织或个人,极有可能导致人权义务被推诿而无人应答。已经有学者发现,大数据侦查法律制度的结构性缺陷、定位模糊和权力“内卷化”,个人信息数据处理的“开放性”以及侦察主体要素和中介要素的“扩张性”,导致了个人信息保护的内外交困[25]。因此,在原有的人权结构基础上,笔者主张,数字时代背景下的人权“义务—责任”体系。一是企业等其他社会组织不是传统的人权义务主体,承担的是一种“软法”意义的人权责任,也就是“人权尽责”。二是国家承担着兜底性的人权救济义务,利用强大的立法、行政、司法职能进行人权治理,监督和规范“数字化”转型中的乱象。三是利用数字技术促进国家履行人权义务。即:提升政府信息公开和透明度,保障公民的知情权和监督权;加强人权监测和评估,提高人权保障的效率和质量;开展人权教育和宣传,增强公民的人权意识和素质;便捷人权投诉和维权,为公民提供畅通的维权渠道,以便维护自身的合法权益;等等。

其五,人权话语体系建构、人权自主知识体系是一项任重而道远的学术工程,非一朝一夕可以成功。追赶先进的款款之心自然不难理解,正如马长山所认为的,“数字法学”是中国法学“换道超车”,跻身“第一阵营”,塑造“中国式”法治的重要机遇[5]50-57。姑且不论“数字法学”和传统法学能否二分,就法学学术的“幼稚”而言,或许不会因为更换一条“赛道”就瞬间“成熟”。目前看来,西方国家基于其学术传统和话语权优势,在“数字人权”(digital human rights)的定义论争中其实占据着主动。相应地,中国的人权话语体系建构应当适时地调整策略,整合比较性的优势资源,彻底清理人权基本概念、基本问题和基本理论中存在的痼疾。唯有如此,才能逐渐增强与国际人权学界开展充分的交流、对话和互鉴之自信。

综上所述,无论是否支持“数字人权”概念,诸多疑难是中国人权法学必须回答的时代之问。要重点回应的问题涵盖人权主体、人权义务、人权学术和人权规范。人权主体要清晰,“人的符码化”可能意味着人的主体性沦为“人权例外”。人权义务要明确,国家作为人权的义务主体,承载着兜底性的人权保障功能,尤其是在社会组织、数字平台未尽人权之责,需要得到国家权力及时有效的救济。人权决断要科学,就离不开严谨的学术论证。人权的逻辑是一种规范逻辑,而人性和尊严是人权的规范基础,也是人类文明的标志,需要政策话语、制度话语、法治话语的协调与维护。人权的规范思维指引着信息社会对权力的监督、控制和反思。从人权的规范属性出发,可以区分人权的“内”与“外”,以便于捍卫人的尊严以及“最低限度基础性”的第一性权利。

学术研究的意义未必在于提出什么新名词、新概念来填补空白,至少还可以是如何对经典问题进行反思和论证。从这个角度来看,笔者的旨趣显然是解构大于建构。至于“数字人权”的其他问题,还有待另行撰文进行探讨。

注释:

① 季卫东通过观察“AI换脸”“人脸识别”相关实务案例认为,有理由把2019年视为中国的“数字人权”元年。参见:季卫东的《数据、隐私以及人工智能时代的宪法创新》,载于《南大法学》,2021年第1期,第1—12页。② 目前“数字人权”研究以法学为主,其他学科开始跟进。参见:匡文波的《对个性化算法推荐技术的伦理反思》,载于《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第50卷第5期,第14—23页;汪波和牛朝文的《数字人权保护的再嵌与联结:理论阐释与制度建构》,载于《理论与改革》2023年第1期,第48—63页;张燕的《科技时代的权利、能力与尊严——以老年人的“数字鸿沟”问题为例》,载于《道德与文明》,2023年第3期,第145—151页。③ 学术期刊论文136篇是排除了2019年之前3篇文章后的结果,因为彼时的“数字人权”是指人权相关的统计数字,与数字化科技无关。⑤ 高一飞对“数字人权”的研究颇为全面。参见:高一飞的《智慧社会中的“数字弱势群体”权利保障》,载于《江海学刊》,2019年第5期,第163—169页;高一飞的《数字时代的人权何以重要:论作为价值系统的数字人权》,载于《现代法学》2022年第44卷第3期,第150—165页;高一飞的《〈民法典〉的人权之维:论数字人权的私法保障》,载于《人权法学》2023年第2卷第1期,第25—42页;高一飞的《数字人权规范构造的体系化展开》,载于《法学研究》2023年第45卷第2期,第37—51页。但是,“数字人权”是否已然达成共识不无疑问,在此前提之下宣称“规范体系”的展开是否为时尚早,还有待观察和检验。⑥ 李步云归纳的“三性九点”中的“三性”是指天性、德性、理性。天性包括生命、自由、幸福,德性包含平等、博爱、正义,理性指涉理性(狭义)、理念和理智。参见:参考文献[15],第39—44页。⑦ 区分本质属性与非本质属性的依据来源于逻辑学语义。参见:彭涟漪和马钦荣编的《逻辑学大辞典》,上海辞书出版社,2010年,第284页。⑧ 如何解读康德之“人是目的”?这个问题本身就具有一定的学术争议。笔者参考相关译著和相关学者的见解,主要针对人与“数字科技”之间的目的与手段、主体与工具的关系性进行阐释。参见:康德的《康德著作全集(第4卷)》,李秋零译,中国人民大学出版社,2005年,第437页;俞吾金的《如何理解康德关于“人是目的”的观念》,载于《哲学动态》,2011年第5期,第25—28页。⑨ 有学者认为,“新兴权利”与“新型权利”是有区别的。简单来说,新兴权利指向立法增设,新型权利是通过解释“扩容”来增强权利原本之功能。参见:谢晖的《论新兴权利的一般理论》,载于《法学论坛》,2022年第37卷第1期,第41—54页。⑩ 结构耦合是系统间彼此依赖、互为环境的关系。例如,某种“基因编辑”是违反刑法的,但是刑法规定并不能直接取代科学实验和临床应用。⑪ “digital rights”的歧义甚多,如“数字版权”“数字权限”“数字权利”“数字人权”。在中文语境下,直接译为“数字人权”,容易有悖原意。⑫ 沈宗灵认为,应当从不同意识形态的人权思想的关系和区别上对之加以分析;岳海湧认为,应当从人权主体的扩展进行分析;邱本认为,人权代际划分标准应该是每个时代的时代问题、时代要求和时代精神。参见:沈宗灵的《二战后西方人权学说的演变》,载于《中国社会科学》,1992年第5期,第57—60页;岳海湧的《人权代际观在当代的发展与创新》,载于《兰州交通大学学报》2011年第30卷第2期,第1—6页;邱本的《论人权的代际划分》,载于《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第45卷第3期,第98—104页。⑬ 笔者曾分析过“数字”与“人权”的结构耦合,此处对其中的条件性进行补充。参见:参考文献[20]。⑭ 卢曼将法律实证化看成是法律系统为了克服社会的复杂性和偶在性的不断增长,综合协调“学习与不学习”这一对矛盾关系,以提高结构适应性的历史演化进程。参见:宾凯的《复杂性化约与现代法的实证化——兼论卢曼前期法社会学的研究方法》,载于《北京航空航天大学学报(社会科学版)》,2023年第36卷第3期,第65—78页。 -

表 1 “数字人权”论争焦点

争议焦点 确证:是 否证:否 “数字人权”是否构成或者属于第四代人权? “数字人权”构成或者属于第四代人权 “数字人权”不构成也不属于第四代人权 “数字人权”是否具备人性基础? “数字人权”具备人性基础 “数字人权”不具备人性基础 “数字人权”是否属于人权? “数字人权”是人权的“数字形态” “数字人权”或许是权利但未必是人权 -

[1] 张文显. 新时代的人权法理[J]. 人权,2019(3): 22. [2] MATHIESEN K. Human rights for the digital age [J]. Journal of Mass Media Ethics,2014,29(1): 2—18.

[3] 翁逸泓. 科技人权——全民电子通讯监察与个人资料保护[J]. 台湾民主季刊,2018,15(1): 3. [4] 马长山. 智慧社会背景下的“第四代人权”及其保障[J]. 中国法学,2019(5): 5—24. [5] 马长山. 数字人权的“中国图景”[J]. 人权,2023(4): 50—57. [6] 莫纪宏. 论数字权利的宪法保护[J]. 华东政法大学学报,2023,26(4): 6—16. [7] 刘志强. 论“数字人权”不构成第四代人权[J]. 法学研究,2021,43(1): 20—34. [8] 谢晖. 数字社会的“人权例外”及法律决断[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2021,39(6): 43—56. [9] 郑智航. 数字人权的理论证成与自主性内涵[J]. 华东政法大学学报,2023,26(1): 35—47. [10] 龚向和. 人的“数字属性”及其法律保障[J]. 华东政法大学学报,2021,24(3): 71—81. [11] 丁晓东. 论“数字人权”的新型权利特征[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2022,40(6): 52—66. [12] 桂晓伟. 智慧社会的数字人权保护——基于“能力路径”的理论建构[J]. 法学评论,2023,41(1): 153—163. [13] 常健. 人的数字化生存及其人权保障[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(4): 45—57. [14] 刘志强. “数字人权”再反思——与马长山教授等商榷[J]. 政法论坛,2022,40(6): 66—80. [15] 李步云. 人权法学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005. [16] 龚向和. 数字人权的概念证立、本原考察及其宪法基础[J]. 华东政法大学学报,2023,26(3): 6—21. [17] 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——习近平同志代表第十九届中央委员会向大会作的报告摘登[N]. 人民日报, 2022−10−17(2). [18] 於兴中. 人与科技:从智能间的平衡到人性的平衡[J]. 中国法律评论,2021(2): 61. [19] 刘志强. 论人权概念与人权话语的关联互构[J]. 政法论坛,2020,38(6): 82—91. [20] 刘志强. 三论“数字人权”之榷扬[J]. 中国法律评论,2023(4): 121—132. [21] 蔡立东. 为什么“数字人权”是第四代人权[J]. 数字法治,2023(3): 1—7. [22] 杰克 • 唐纳利. 普遍人权的理论与实践[M]. 王浦劬, 等译. 北京: 中国社会科学出版社, 2001: 31. [23] 张嘉尹. 宪法学新视野(三)——基本权利[M]. 台北: 五南图书出版股份有限公司, 2022: 5. [24] REBEKAH D. The birth of digital human rights: Digitized data governance as a human rights issue in the EU [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2023: 260.

[25] 张晶. 大数据侦查中的信息隐私权保护[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2023,36(6): 57—69 -

期刊类型引用(5)

1. 庞跃辉,丁乙. 数字劳动三大前沿问题的哲学思考. 上海大学学报(社会科学版). 2025(02): 97-107 .  百度学术

百度学术

2. 王理万,狄磊. 中国人权自主知识体系的守正与创新——2024年中国人权研究的理论述评与展望. 人权. 2025(02): 181-212 .  百度学术

百度学术

3. 周望,尤琪. 数字治理的法治规制:挑战与路径. 秘书. 2024(05): 42-54 .  百度学术

百度学术

4. 刘志强. 论“数字人权”的三重异化——对龚向和教授“三重否定”的回应. 政法论坛. 2024(06): 15-25 .  百度学术

百度学术

5. 杨利华,马宁. 数字人权的权利证成与实现路径. 西北民族大学学报(哲学社会科学版). 2024(06): 130-140 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载: