Conception of Structural Integration of “Digital Human Rights”

-

摘要:

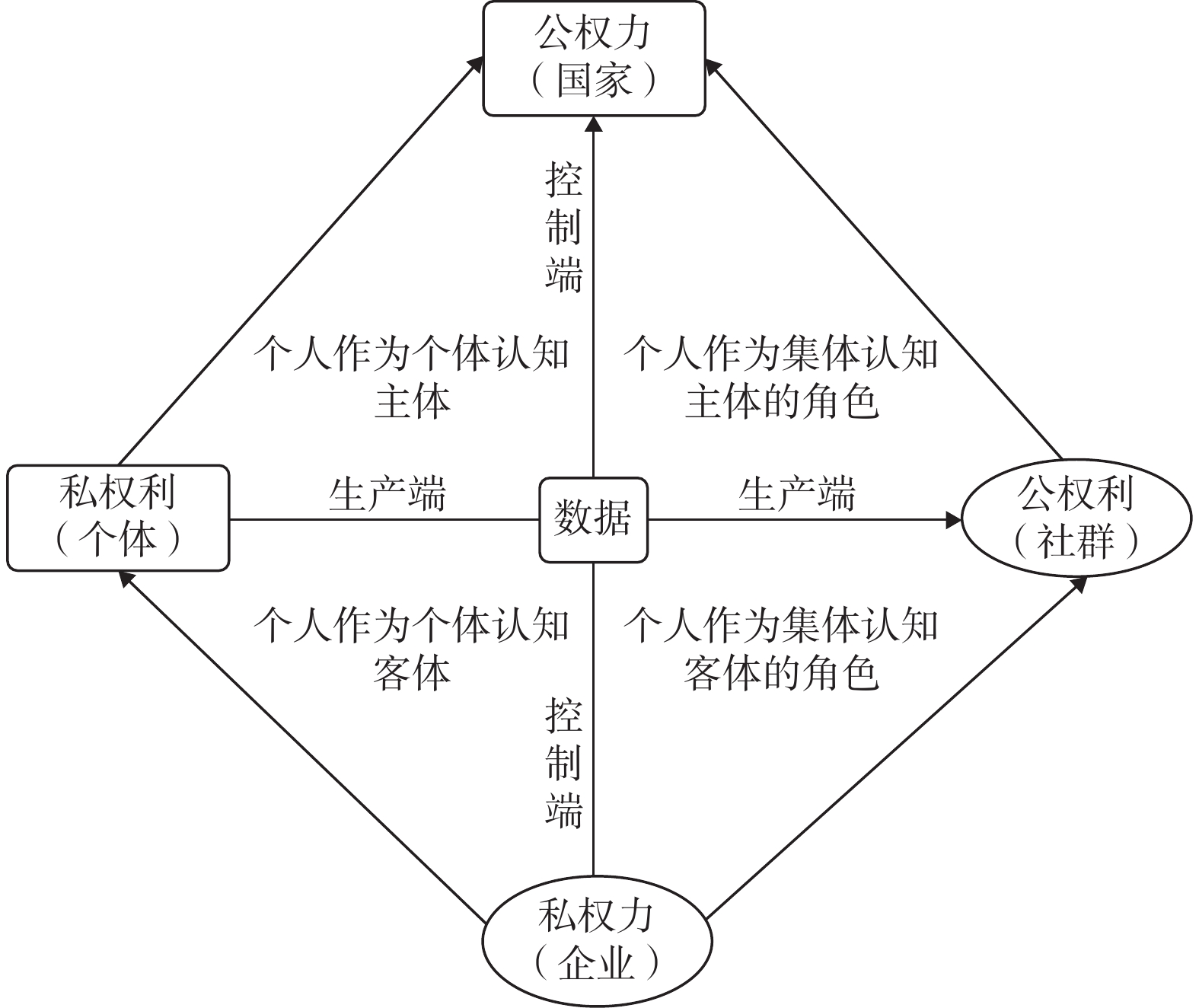

信息科技渗透生活世界,而“数字人权”存在概念模糊且话语破碎的问题,亟须进行有效理论整合。“数字人权”多路径解读交织,但由“信息人”立论存在悖论:一是过度概化了人的存在,二是虚构出的“数维坦”导致人权没有根基,三是跨语际概念错位。作为话语的“数字人权”显然比作为概念的“数字人权”更具优势,已然获得了稳固的话语力量,功用上也有助于纾解话语碎片化的困境。其破碎特征可以从法律、法治、法理三种话语载体中显现出来,从而有必要予以整合。作为话语的“数字人权”,围绕数据核心,参考人权话语主体、客体、内容、关系的基本结构,可以从身份、概念、功能、价值四个方面进行整合。“数字人权”通过生产和控制两个操作向度区分为四元关系,规划“数字人权”的谱系建构,可以区隔出四象限结构,而关于数字的人权诉求可以被整合其中。

Abstract:Information technology penetrates the living world, but “digital human rights” are in urgent need of effective theoretical integration for their concepts are ambiguous and their discourse is fragmented. “Digital human rights” have been interpreted in many ways, but there are paradoxes in the argument of “information man”. Firstly, the existence of human beings is over-generalized; secondly, the imaginary deviathan leads to the lack of foundation for human rights, and thirdly, the concepts are misplaced in translingual contexts. “Digital human rights” as a discourse are clearly more advantageous than they are as a concept, and have already gained solid discourse power, which helps to alleviate the dilemma of discourse fragmentation. Their fragmented characteristics can be seen in the three discourse carriers of law, rule of law and jurisprudence, and thus need to be integrated. As a discourse, “digital human rights” can be integrated in four respects of identity, concept, function, and value, with data as the core and with reference to the basic structure of discourse of human rights in terms of subject, object, content and relationship. They are distinguished into a quaternary relationship through the two operational dimensions of production and control, and their genealogical construction can be planned in a four-quadrant structure, in which human rights claims about digits can be integrated.

-

一、 问题的提出

习近平指出:“当今时代,数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量,日益融入经济社会发展各领域全过程,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。”[1]信息社会、数字经济的当下,大数据、云计算、区块链、ARM架构、ChatGPT、物联网、元宇宙等一系列概念在信息科技的加持下渗透进人们的生活。“数字”已成为学界的新潮“宠儿”,被冠以“数字”前缀的概念日益时髦。而相较于自然和社会,人们也已经逐渐适应一个“去中心化”的数字领域,并且开始依赖高频流动的数据开展日常行为。信息科技在形塑生活和思考方式的同时,也推动着我们重新考虑一些与其相关的基本准则,包括如何鼓励其发展以及遏制其威胁。

在信息科技的时代背景和社会场域中,关于“数字人权”的探讨迭出,相关话语不断涌现。张文显在“知识产权与相关权利的法理”学术研讨会暨“法理研究行动计划”第八次例会致辞中首次提出了中文的“数字人权”这一概念,并就其法理基础、现实需要和重大意义作出了系统阐述[2]。相关观点在其《新时代的人权法理》一文中得到进一步深化,并被纳入以“美好生活权(幸福生活权)”为统领的新一代人权,表述为第四代人权的核心权利[3]。其后,有关“数字人权”的讨论和分歧日益突出,一度引发论争。然而,迄今为止学界尚未明确提炼出具有共识性的“数字人权”概念,致使相关人权话语碎片化,严重影响了其话语权威和传播效能。要产出“具有世界影响力的标识性概念”[4],抢占国际人权话语高地,缓解在人权领域话语缺失与话语逆差的问题,需要有效整合“数字人权”话语。

笔者论证的总体思路与安排如下:首先,梳理国内对“数字人权”的多路径解读,剖析“信息人”理论存在的悖论;其次,讨论“数字人权”话语如何附加“权力—权利”关系,针对话语破碎现象提出整合的路径;再次,以“数据”为核心对作为话语力量的“数字人权”进行整合,将其类型化为身份、概念、功能、价值四个类别;最后,规划人权话语的谱系结构,尝试建构“数字人权”的四元关系与四象限结构。

二、 支持与质疑:“数字人权”的形成路径

尽管人权作为目前流行的政治话语,俨然已成为一种文化潮流,甚至在一定程度上成为影响人们评判国家行为好恶的标准,但事实上人权的基本概念始终是模糊的。即便在《世界人权宣言》起草过程中争取到了最大共识,人权的内涵界定还是被“技术性”模糊了。然而,这种模糊性亦为人权登上“神坛”以及后续扩容提供了便利。人权概念巧妙地消解了神的权威,伴随着超越经验与历史的“不证自明”,在某种意义上,实现了由思想向信仰的转变,发展成为一个虽无宗教之名但有宗教之实的“新宗教”[5]。而究竟“数字人权”能否作为一项“人权”被证成,甚至引领第四代人权拓宽现有人权清单,仍被挂以一个大大的问号。

(一) “数字人权”的三种解读进路

关于“数字人权”,学界提出了多种人权解读进路,大致可以划分为“立”“破”“别”三派。“立”派以马长山等为代表,提出智慧时代下人权面临的风险,需要“数字人权”加以尊重和保障[6-11]。与此相对的质疑,则固守传统人权概念的边界,坚持数据作为工具的固有属性而不具备享有人权的“主体性”资格。“破”派以刘志强为代表,与“立”派进行了多次交锋论争,从人权法理维度批判“数字人权”不能够作为人权概念证立[12][13]66-80[14]。“别”派则另辟蹊径,将“数字人权”改造为现有人权体系能够容纳的要素[15][16]150-165。

统括上述观点,不难看出,无论是持支持、质疑还是调和态度,各种解读范式实际上都承认一个事实前提:源于数字领域给社会行为带来的深远影响,人权面临着膨胀与侵蚀的双重张力。就膨胀而言,“现在人们普遍认为,将某一具体目标定性为人权,会使其凌驾于各种相互竞争的社会目标之上,使其在一定程度上不受挑战,并赋予其永恒性、绝对性和普遍有效性的光环”[17],“数字人权”自然就成了克服某些障碍的有力工具。就侵蚀而言,激增的人权数量客观上稀释了权威效力,这种贬值反而损害了传统人权的保障,“数字人权”甚至对某些人权信条构成了前所未有的挑战。实际上,支持与质疑交织的核心就在于“能否承认人权概念‘信息人’面相的实在性”,进而这些立场或支撑或消解“数字人权”的存在。基于“信息人”立论相当于在传统人权自然与社会二分的基础上,开辟人性的“第三域”,剥离出非自然肉体、非社会身份并且依托代码显现的精神灵魂空间。

(二) 基于“信息人”立论的悖论

相对而言,质疑的声音固守人权概念的边界,视“信息人”为现实人的镜像映射,坚持数据作为工具的固有属性而不具备享有人权的“主体性”资格。由此,是否由“信息人”路径推导出人权的问题,导致“数字人权”在概念理解上十分割裂。就此而言,基于“信息人”立论的“数字人权”存在着无法自圆其说的悖论。

第一,“信息人”的假设过度概化了人的存在,导致人权主体性危机。在有限观察的基础上,作了过度的概括,把一些类似的事件当作某种普遍模式的证据,从而导致了过度概化的错误[18]。数字力量确实给个人身份认可带来了诸多挑战,并且绝大多数人在未来将依赖在数字领域的形象映射作为其表现形式。但是,总会有一些群体或主动拒斥或客观不能而脱离数字领域,而这就与人权所要求的“强普遍主义”相背离。即使依靠庞大数据可以被动映射个体形象,缺乏主体性的“信息人”也很难具备“拥有数据”

① 的“数字人权”特征。某种层面上,“在人权主体的内涵中增加条件,必然会导致受保护的人权主体在范围上限缩”[13]66-80,“数字人权”将成为大多数人的“特权”,少数人则会处于“无权”状态而被“数字人权”所排斥。另外,“信息人”的假设默认了数字对于人的宰制,人权被信息所裹挟。因此,“信息人”的建构,同时也就是“生物人”的解构,自然与数字的冲突割裂了人的主体性,剥夺了人权的“天赋”属性。人性不会为互联网作出任何改变,“数字人权”究竟是对抗数字霸权的有力武器还是奴役人的高效工具,就会变得晦暗不明。第二,来自未知的技术恐惧虚构出“数维坦”,从而构建出“没有根基”的人权关系。有关数字领域的知识构成如此专业,以致大多数人面临着“黑箱”恐惧,包括大数据杀熟、算法歧视、“黑箱”暗算、信息茧房、数据鸿沟等在内的“骇人听闻”的词汇构成了“黑箱”中的工具。从信息缺失到信息突围,人类对于未知事物的担忧与恐惧总是与生俱来的,并且会不自觉地夸大将要去试探的最坏的局面。事实上,Web 3.0的数字技术正逐步走向“去中心化”,大数据的处理也引入了自监督学习、弱监督学习、元学习等减少人工干预的范式。在数字化过程中,每个人既是信息的提供者,也是信息的收集者、处理者。信息技术本身并不构成“歧视”威胁,人权所面临的挑战更多来自平等主体之间不对等的信息处理能力以及其中夹杂着的价值倾向。数字领域跨空间跨时间的特征以前所未有的方式聚集社群的力量,社群掌握着数据端而平台掌握着算力端。这就意味着,所谓平台的优势权力并不是无限膨胀的。另外,在效率敦促下的算法有意识地采取降低信息密度的方式进行运算,“信息人”的具体定位在事实上是模糊的。也就是说,作为“数维坦”的互联网巨头事实上并没有想象中的恐怖,与其说“数字人权”在对抗数字霸权不如说是在缓解对技术无知的恐惧。

第三,跨语际概念的错位,导致“数字”由状语嫁接为定语。“数字人权”之所以如此流行,很大程度上在于国际人权报告的大量宣传,而支撑“数字人权”的一个重要理由是相关领域的研究在国际上已然体系化。搜索国外的文献可以发现,国际社会很少使用直译版本的digital human rights(或digital rights),而是更多采用human rights in the digital age,虽然其中所关涉的权利清单大同小异,但是专有名词的细微变动往往会使得含义相去甚远,国内“数字人权”的表述实际上隐含了特有的“信息人”论证逻辑。“数字时代”(in the digital age)作为状语表状态条件,而“数字的”(digital)作为定语表限定修饰。从相关研究所涉范围来看,在国际研究中“数字人权”包括范围广泛的基本权利,这些权利在数字环境中实施,我们需要的是对该环境的属性进行研究而不是根据“信息人”身份遭遇的危机进行推导。基本的“数字人权”虽然主要源自信息权利,但是并没有缩减为信息权利[19]。略有错位的概念嫁接过度赋能数字生态,反而偏移了保障“人之尊严”的初衷。由于词汇成分的改变,从“数字”观察“人权”的变迁到“人权”迁就“数字”的改造,“数字人权”跨语际的等置关系造成了一定的错位。简单归结至“信息人”身份立论,只不过是对“数字人权”的描述性而非分析性的研究。

综合上述三点理由来看,通过“信息人”证成“数字人权”的路径显然并不可取。而且,对于“数字人权”的提法,有以下三点认识基本可以确定:首先,“数字人权”不是“数字人”的权利而是“人”的“数字权利”,保护对象是人而不是信息;其次,“数字人权”不是一项独立的人权,而是一系列权利的束集,保障范畴是数字领域的延伸而不是超越;最后,“数字人权”不是人权的适用不能而是数字的治理缺位,保全内容是填补缺失而不是造就变革[20]101-112。总体上,人权在数字领域的确遭遇了困境,或许,作为话语力量的“数字人权”解读能够成为调和上述悖论的新路径。

三、 形式与功用:“数字人权”的话语属性

形式是功用的压缩,形式表征常常隐含着功用价值,因而在分析词汇理据之时,需要将其中压缩的功用补充出来,才能够更加全面地理解其语义。“数字”与“人权”的邂逅似乎成了历史的有意安排,合乎情理地成为人权新样态。但“数字人权”作为话语显然比作为概念更具优势,具体表现为在形式上已然获得了稳固的话语印痕,在功用上又契合了数字时代对人权的期许。

(一) 形式表征:从话语到话语力量

在话语理论看来,话语力量实际上表现为一种话语“权力—权利”的运用形态,作为权力通过一系列排除、拒斥、否定、阻碍、掩饰等负面效果具有软支配力,从而影响、改变他人的思想和行为,作为权利围绕公共事务展开自由与平等的商讨最终达成共识,并赋予秩序规范。由此,每个人都拥有表达自己的自由。数字社会嵌入现实社会之中,并且逐步高度重合,从小众走向普遍,智能终端成为生活行为的一部分。“数字人权”作为某种知识或理念的集合体,往往同话语的权利和权力交织密切相关,是在特定情境中“从现象到本质、从溯源到发展、从建构到解构、从理念到制度”[16]150-165最直观的表现形式。尤其在监控主义、平台霸权等情况下给人权价值和保障带来的冲击与挑战,导向了借助“数字人权”传递一些对人在数字领域行动的基本保障,从而逐步形成一种话语上的道德感召力和理论解释力。这股话语自下而上、从民间到官方逐步得到重视和强调,同时依据话语中所提及的问题在制度和措施上有所回应,实现“数字人权”由纯粹的“话语”转向“话语力量”,附加了权力和权利的运作关系。

姑且不论“数字人权”能否被纳入人权概念体系,从现实来看,“数字人权”已然形成了一种较为稳固的话语力量。2020年7月23日,全国科学技术名词审定委员会将“数字人权”(digital human rights)作为新词向社会发布[21]。2022年3月,中共中央宣传部有关人权研究和宣传的文件明确指出,要加强对“数字人权”的研究,并编写相关教材。可见,“数字人权”在一定程度上获得了官方背书。在晚近的著论中,“数字人权”亦逐步替代“网络人权”“数据人权”“信息人权”等词汇获得了较为稳定和广泛的概念使用,加上流行的“数字+”构造,获得了普遍意义上的社会认知。在国际交流中,简练的汉语“数字人权”完全能够承载其内含的英文释义,甚至有概念输出的趋势,不论是维基词条、新闻报道抑或学术论文,都出现了概念混用(定语替换状语)的现象。这说明“数字人权”在事实上已经不构成跨语际沟通的障碍,实现了国际话语的通用理解。换言之,“数字人权”的修辞已蔓延至政治的会议室、法庭的审判台乃至围坐火炉的餐桌上。习近平强调:“要依托我国人权事业发展的生动实践,提炼原创性概念,发展我国人权学科体系、学术体系、话语体系。”[22]“数字人权”正是中国近年来在科技高速发展生动实践下所提炼的“原创性概念”,对此概念的讨论和研究也是极为深刻的,具备抢占人权话语高地和学术研究空档的优势条件。因此,虽然“数字人权”在学术上的真谛和要义尚未统一,但是“数字人权”的能指

② 已然成为流行话语而为一般大众所接受,从而获得了话语力量,而这种话语力量有力地表现了数字对于人权的现实功用价值。(二) 功用价值:从话语破碎到话语指引

通过话语力量解读“数字人权”首先需要面对的困境是话语破碎的现状,而人权话语的完整性在于有效的整合。目前,“数字人权”的话语破碎特征大致可以从其三种话语载体中显现出来。

一是法律型人权话语。“数字人权”的多数权利散落在部门法体系抑或单行法之中,甚至很多网络内容建设与管理、信息化发展和网络安全的内容仅在部门规章或地方性法规的效力层次上予以规范。在具体条文中,特别是效力层次较低的法规中,“数字人权”的话语指涉不可避免地具有模糊性,从而导致其规范效力下降。二是法治型人权话语。“数字治理”与“数字人权”是数字时代下的一体两面,“一方面用数字技术实现对治理主体的‘赋能’,另一方面用法律规章实现对治理客体的‘赋权’”[20]103。法治话语中的“数字人权”破碎,表现为政府与市场在保障人权过程中责任推诿,被风险防范模式选择结果规制或提前阻却的人权秩序构建,以及技术法律化还是法律技术化的操作理念未能建立起平衡与沟通的机制。三是法理型人权话语。重新解释数字领域下人的存在、起源以及未来的问题,能够为“数字人权”实践提供超越时空的方向指引和预设效力。现有讨论中关于“数字人权”的权利构成、道德基础乃至人权属性都未能达成统一共识,政治、法律、道德与科技四种要素交织且琐碎,实现“把对数字科技的掌握和运用奉为‘权利’并将其归属于‘人权’,提炼概念,普及理念”[23]道阻且长。

破碎的现状突出整合的必要。整合的过程是“一种不间断的精神上的验证和续造的现实,只有基于这一过程,此种现实才是有现实性的,或者说无时无刻都不间断地一再重新成为现实”[24]26。“数字人权”绝不是一个静态的运用数字的生活显像,而是存活于持续性的重新体验之中;通过数字领域之中动态的“在个人之中和从个人之中”的人权体验,“数字人权”才能够被建构出来。

具体而言,作为话语力量的“数字人权”并未试图塑造一种迭代的人权新形态,也无意成为一种独立的人权新类型,更不是致力于构造一种独特的人权新集合,而是重在强调“数字人权”作为人权理念在数字领域的延伸(或称为“数字技术对人权观念的革新”),将之视为一种整合性的话语力量,推动人权体系自内涵基础到保障逻辑进行变革,析出“数字”与“人权”之间的关系结构,赋予“数字人权”概念正当性。在此意义上,“数字人权”可以理解为“对于个人在物理或虚拟领域中的身份和行为相关的数字数据的基本人权保护的延伸”,简言之,“是指围绕数字化个人数据的人权”[25]。

“数字人权”的核心要义在于,在数字时代的多重变革中重申人之主体性,展现数字之于人权的功用价值,指引人权保障的前进方向。首先,人是意义的动物,无意义的人生是生命中不可承受之轻,生命的意义也是人区别于万物并突出主体性的核心所在。在数字化过程中,人之主体性内涵中难以量化的向度都被无情地抑制和摒弃,造成主体性消解和意义感退化[26]。“数字人权”作为一种话语力量凝练明定作为主体的人在数字领域的意义,以对抗数字技术对人的异化与奴役。其次,建立在大数据收集以及算法分析的基础上,数字赋能国家治理拥有广阔视野,将人权保障升级到一个新的阶段,数字生活亦为民意调查和市场研究提供了丰富的工具。“数字人权”的功用价值有助于纾解人权泛化的疑虑和数字歧视的担忧,形成以人权约束数字、数字推动人权的话语体系。最后,数字时代在某种程度上代表了未来“新”的形式、规范和关系,“数字人权”议题则承载了“旧—新”关联的职责。这种潮流话语力量表现了现世对未来人权保障的期许,通过抽象话语表达审视现实人权问题,在解构人权挑战的同时强化人权理念,指引数字时代“人民幸福生活”的方向。

四、 构成与逻辑:“数字人权”话语的结构整合

数字时代的运转需要海量数据的支撑,因此,数据的收集、使用、流通、交易等行为构成了数字社会的基本运行模式,“数字人权”的构建也必然奠基在数据之上。换言之,“数字人权”话语的核心在于“数据”,围绕“数据”所关涉的“权利—权力”的矛盾均属于“数字人权”的话语涵摄范畴。

“数字人权”应围绕“数据”这一核心,根据人权话语的基本结构来进行整合,参考人权话语所包含的“主体”“客体”“内容”“关系”的基本结构,最终可以形成相互关联的身份整合、概念整合、功能整合、价值整合。上述结构整合中,不单独局限于某一类别,还总括四种整合之间的逻辑关系:身份整合预设了主体正当的前提、概念整合复合了认识客体的方式、功能整合生成了续造内容的过程、价值整合更新了存续关系的基础。

(一) 身份整合

人权强调人的主体性,但人权话语演化过程中人的存在却不是固定的、静止的,其作为“一种精神现实存活于精神生活的变化之流中”[24]38,主体的人也一再更新体验,代表业已常规化的体验。换言之,人的存在随着人权语义的扩张在不断涵括新的身份。作为人权话语整合的“数字人权”概念,在主体话语上昭示了人权主体自溯源到发展的不同身份属性,包括生物人、关系人、权利人乃至信息人的面相。人的自我认知并非一个需要堆砌或灭绝的东西,其必须透过时间来得到发展,变得更加细致成熟,并且最终要与本体结合在一起。比照不同的参照系,人的特征呈现不同的面向:比照自然参照系,人依赖生物属性的特征维持存在;比照他者参照系,人作为社会关系的组成实现存在;比照共同体参照系,人通过集体意志的权力彰显存在;比照互联网参照系,人借助数据信息的拥有映射存在。因此,“数字人权”的身份整合所形象描述的并非具体存在的个体,而是在人权交流特别是在数字时代中,在社会性和精神性方面积极活跃的、主动的人的生活形式。透过历史性和持续性人的身份整合,无论是对内还是对外,“数字人权”都具备了明确的面貌形象。

此外,在“数字人权”的话语描述中,人的多维特征被放大,分别被赋予了独立的身份,这些身份又因隶属同一个体而相互联系。“数字人权”分散地提供对各种需求的尊重,取代具象于某一个体或集体的诉求方案。这些需求可以被视为某种抽象人格的聚合体,进而代持人权话语。也就是说,在数字领域内,身份并不依赖某个人而是依托某种需求(社会与精神的体验)而存在。显然,一方面,“数字人权”昭示了数字殖民的加持身份;另一方面,“数字人权”也预设了数字身份的存续方式,为主体的正当性提供了前提。

(二) 概念整合

整合“数字人权”概念,必须得有相应的可行路径。人类历史经历了三次时代转型,农业时代,将人从生存的需要中解放出来;工业时代,将人从自然的需要中解放出来;数字时代,将人从物质的需要中解放出来。社会由匮乏过渡到丰富,欲望不断满足和翻新。面对新的时代风口,有学者整理出三种“数字法学”的演进路径,分别是方法论、认识论与本体论。方法论路径下,“数字”被视为一种拓展方法、革新策略和优化路径,典型概念是计算法学;认识论路径下,“数字”被视为由归纳演绎向数据分析、由知识理性向计算理性、由人类认知向机器认知的范式转型,代表概念是人工智能法学;本体论路径下,“数字”被视为伴随“物理时代”转向数字时代的本体重建和代际转型,范例概念是数据法学[27]。然而,“数字人权”概念并非意图支持某一路径,而是力图整合相对孤立和分散的有关数字领域的人权研究。整合意义下“数字人权”将围绕数据作为人权保障核心,借助算法与智能作为手段,将三种路径均凝练在“数字”概念的涵摄范围,对数字领域内的人权挑战予以回应。这种包揽式的整合事实上营造出了“数字人权”的体系构造,明确的概念不易造成概念混淆,从而增强了话语的传播力和指向性。

“数字人权”的话语能够改变具体权利的分散状态,实现对某些权利的统合,从而使人权愈加凝练。“数字人权”关注的相当多权利构成具有复合性,这种复合性表现为传统人权的穿插叠加,包括生存要素、发展要素,甚至作为某种财产的权属诉求。以个人信息为例,其不单单是准入数字领域生存的必要条件,也是数字发展的重要基础,还是一种信息资产。这种特征源自数字领域内权利附着方式的单一化,不同“数字人权”均需依靠数据作为承载方式。进而,在“数字人权”的话语中,人权保障在形式上趋于统一、在运作上趋于合一、在概念上趋于统合,因此,话语表述可以逐渐在人权这一概念下实现整合,从而构成对当前愈加膨胀的人权体系的“反动”。

(三) 功能整合

除却关系的双方,“数字人权”体量最大的部分是具有整合作用的集体生活方式。这一过程能够将某种精神意涵设定为共同性的,或者强化对其共同性的体验,实现强化共同体和参与者生活之双面功能[24]43。而在数字时代,最能够代表这种集体生活的共同性无疑是人权所面临的威胁和困境:网络化、数字化、智能化带来的智慧社会新业态、新模式,在很多方面都深刻改变着传统人权的生活显像,使得新时期的人权保障面临着艰巨考验[28]。面对持续喷涌和放大的人权“黑洞”,制度与机制被倒逼衍生出诸多补救性的权利,包括个人信息权、数据隐私权、网络言论自由权、免受监视权等。“技术进步的使用方式削弱了对国家安全机构大举侵入我们日常生活的问责制。更糟糕的是,我们已经看到类似的权力拓展到私人机构,所有这些都是基于政府为了确保公共安全而寻求迎合的风险的理由,表面上为了公共利益而暗中部署权力,并对外部或自我施加沉默。”[29]权利的运行就是具有整合作用的功能运作,这些权利是否客观或是能否解决问题并非核心问题,而是在某一方面能够同步大多数人体验的立场,对抗数字变革的侵蚀。进一步而言,类似功能整合持续地创造“数字人权”的生活显像,更新和续造其效能,完成了“数字人权”形式性的整合。

实质上,“数字人权”的话语承担着防御权力滥用、维护数字秩序等多项功能。防御权力滥用是首要功能,有助于对政府利用信息技术进行社会管理和克减公民权利进行必要限制[30]。维护数字秩序是基础功能,体现为国家通过架设数字基建、设定网络使用协议、惩戒数字霸凌等,与个人在制度性保障方面的合作效果相似。“数字人权”可以说打破了人权功能的壁垒,整合了主体防御与合作的意愿,通过网络的高速特征及时发挥了保障人权的作用。在现实使用中,话语的独特特征又代表了整合主体不断体验的过程,能够在较短时间内暴露问题、解决问题,最后通过话语固化为某种秩序构造。另外,作为话语力量的“数字人权”,还承载着舆论监督的功能,不断敦促数字领域的治理效能问题,要求在治理过程中考虑人权,将人权作为决策的重要参考条件。

(四) 价值整合

“数字人权”并不具备独立的价值属性,但“数字人权”可以通过价值整合为其自身奠定稳固的价值基础。人权的存续实质上依赖价值,只有作为意义的人权才是一种现实存在,由此与形式实现同一。Bachelet曾强调:“数字革命没有哪一部分不能或不应该从人权的角度来被审视。”[31]参考Life 2.0的数字生活世界表述,Risse使用了四个基本价值,引导我们在数字世界的数据知识体系中获得我们需要的保护和权利,这些价值分别是福利、自主(独立决策)、尊严(尊重、非奴役、非侮辱性的待遇)和自治(对领导的控制)[32]14。这些整合后的价值不是某种任务或目标,或者“数字人权”只是其实现手段,而是恰恰相反,它们为“数字人权”提供正当性基础,构成了“数字人权”作为人权的实质性要素。对人们而言,“数字人权”意味着一种激励人心的体验关联,所宣示的价值正是其作为在数字时代中体验的统一体,人们体验到了“数字人权”,进而话语力量被普遍性地整合。

聚焦个体之上,“数字人权”作为话语力量有利于更加全面地照顾到多元价值,一些受限于具体条件而不能在现实中得到有效保障的小众价值可以被更多地认知到。这意味着,一些被边缘化、地域化、文化化的人权价值,可以确实形成一种力量,去要求某项独立权利而不被干涉。这对不断更新价值体验的人权概念而言也是极为有利的,有利于在非歧视原则基础上最大程度地尊重人的多样性。

当然,以上所述身份整合、概念整合、功能整合和价值整合表现出了作为话语力量的“数字人权”对人权保障的融贯性优势,但也在一定程度上说明了其不适合作为某项独立人权的可能性。“任何技术应用在不同阶段总会存在各种局限性,算法治理不应当以限制算法应用为目标,而是应当考量在算法应用过程中是否存在对既有权利的减损。”[33]虚构的主体、复合的客体、繁杂的内容和多元的价值都同日益精细化的规范体系相抵触,只有在话语构造中它们才可以获得容身之地,在保持开放的同时来衡平“权力—权利”的矛盾。

五、 生产与控制:“数字人权”的谱系建构

在对“数字人权”自身结构进行整合的同时,还需要关注对外部权利系统,即人权话语表达中关于话语所代表的利益体及其诉求的整合。在伦理意义上,人权被认为具有内在性、固有性和不可剥夺性三大特征。那么在数字领域中,究竟什么能够被称为人被“自然”赋予的且不可剥夺的权利,又是什么能够让权力寄居其上?答案是“数据”。在数字时代,人的存在本身以及行为活动都是数据的生产过程,“数字人权”则是人权在数字领域的“表达式”,在体系的建构上,“数字人权”突出表现了话语的聚合特征。遵循结构功能主义的原理,以“数据”作为核心要素构建数字领域中人权话语的体系,可以基于“权力—权利”关系将“数字人权”区隔为四象限模型,关于数字的人权诉求能够被整合到四象限中,而每一象限内的人权话语均反映了特定的互动关联,据此衍生出具体象限的话语约束范畴。

(一) “数字人权”的四元关系

对四元关系的梳理,事实上包含了一种话语观察的对象化逻辑。“虽然在任何一种语言中有一些语言所不能表达的东西,可是总有可能构成一种高一级的语言,能够把那些东西说出来。”[34]“对于一个语言系统的理论认识与反思,不能由它自己而完成,必须经由另外一个独立于它、在它之外的语言来完成。”[35]对于作为话语体系的“数字人权”,可以通过人权话语的视角进行认识;而对于作为话语体系的“人权”,则需要通过权力(权利)话语的视角进行认识。只有超出“数字人权”乃至“人权话语”,克服视野限制,才能将观察“数字人权”的视角本身对象化,形成对“数字人权”整体的知识构成。因而,建构四象限结构的第一步,是观察“数字人权”中的权力(权利)话语关系。

从整体上看,对数据的操作无非两个向度:生产与控制。生产数据代表了权利,控制数据代表了权力。而无论哪一向度,都存在量的积累所导致的质的变化。在数据的积累过程中,个体生产数据并拥有全部数据的权利,这是第一阶段初始孤立的状态假设。在网络互联的关系之中,个体总会涉足各社群并被吸纳为其中一员

③ ,这意味着必然会让渡部分个体数据进行知识分享,这就形成了一个公共分享的数据池,依赖数据池中内容的相互作用生成新的属于社群的公共数据,这是第二阶段现实互联的数据状态。“针对由个人信息衍生而来的数据资产,自然人享有部分权益。不过,这种权益并非通常意义上归属于特定个人的具体权利,而是被融入群体权益之中。”[36]上述阶段的数据均处于开源状态,即可以被主体任意储存和使用,各主体之间也是平等关系,因而不论是公共数据还是个人数据,都还停留在权利层次。当公共数据量扩张到一定量级,个人数据处理能力不足以应对大数据流量,而与之相对的企业在数据存储和计算力方面均体现出绝对优势。这种绝对的算力悬殊意味着控制,进而企业(平台)与享受其数据处理结果的个体形成明显不对等的关系,这就突破了权利空间而迈向了权力领域。换个角度来思考,相当于用户对数据使用权的让渡换取企业(平台)算力,企业(平台)在获得数据控制权力的同时,还面临用户基于数据所有权的监督压力,既来自用户个人签订的服务契约,也来自用户社群的舆论风向。进一步突破企业(平台)所提供的平台算力,国家作为庞然大物构建了数字领域的基础设施,甚至可以说,国家就是算力服务的最大供应商。因此,国家站在算力的顶端,成为最大的数据控制者,即权力的顶端。“数字人权”的四元关系,如图1所示。以上所描述的四元关系的划分是根据信息开源属性、数据计算能力以及现有用户画像所作的抽象概括。从数据起底,在互联的背景下认识数据和算力之间的交换关系,由此可以联系出几方终端主体。事实上,所谓企业(平台)和社群的画像并非截然区隔的,双方都处在某种缓冲地带,是“准”权力和权利的变种。但在关系分析中,将二者剥离出来也是代表了其话语力量的日益增长,那么,曾经的例外情形就需要进入普遍性的关系中。

(二) 人权话语的数字谱系:四象限结构

依据数据在生产端与控制端的四元互动关系,可以将私权利、公权利、私权力和公权力分别安置在“数字人权”的坐标系之中。人权框架最重要的补充是以人之主体性作为对象的权利话语,因而被区隔的四个象限实际上代表了人权主体在数字领域所承担的四种角色,以及需要的保护性话语。人权话语的数字谱系:四象限结构,如图2所示。四象限区隔分别为:保护个人作为个体认知主体(知道者)的权利、保护个人作为集体认知主体的角色的权利、保护个人作为个体认知客体(已知者)的权利、保护个人作为集体认知客体的角色的权利[32]14-15。

上述区隔结构仍然可以从最为抽象的人本身出发进行解释。首先,人们作为个体认知主体运作,被视为信息学习者或知识者的形象,他们致力于探究某些基础秩序,包括如何获取数据以及谁应当拥有数据。其次,人们是集体认知主体的一部分,他们通过这种身份建立或维持某些合规秩序,要求社群中其他主体遵守并维护这些规范,扮演着信息环境的维护者角色。再次,人们作为个体的认知客体,通过信息共享规则了解他人,这一角色是信息持有者或提供者。人们揭示了关于数据分享的有限性以及我们应当透露多少数据取决于互动关系的紧密程度,越来越意识到可以从我们的行为中收集或推断的数据导致被跟踪和监视,甚至可以通过主动分享数据换取影响力。最后,人们是集体认知客体的一部分,运用这种身份扩充关于集体的知识库并帮助确定如何处理集体数据,扮演着信息内容的贡献者角色。

具体而言,四象限结构主要描述了数字谱系中的人权诉求,包括“权利”主体向公权力的主张以及私权力对“权利”主体承担的义务。就诉求的单方向指向的问题,对公权力而言,在权利迈入国家建设的数字基础设施那一瞬间,就意味着对数据让渡的允诺,相当于构成了经典理论中人权与主权的关系,人权主张只能由权利一方主张;对私权力而言,平台算力与个人数据交换是基于平等的服务契约,因而在这个方向的人权诉求并非权利主体直接向私权力主张,而是通过权力关系的传导作用,借助国家规范对平台秩序进行约束,私权力主动承担对权利主体的义务从而实现人权诉求。换言之,所谓的私权力和公权利可以间接视为“准”公权力和私权利,企业的权力最终需要传导至国家,而社群的权利则表现为个人的集合请求。

进一步落脚在人权话语的划分上,就需要将关于数字的人权诉求整合到四象限之中。由于学界关于“数字人权”尚未有共识性的权利清单,故而以联合国相关文件作为基础

④ ,将其中所列权利清单填补在四个象限内,完善说明该“数字人权”话语结构的合理性。在第一象限中(公权利、公权力),“数字人权”扮演信息环境的维护者角色,整体数字环境的舒适是基本话语构成,所衍生的话语包括国家数据安全、网络环境的开放等要求[37-38];在第二象限中(私权利、公权力),“数字人权”扮演信息学习者角色,准入以及行动将成为人权话语的重中之重,故此话语内容一般表现为数字受教育权、言论表达自由等要求[39-40];在第三象限中(私权利、私权力),“数字人权”扮演信息持有者角色,重视数据拥有和交换的价值,个人信息以及隐私保护无疑是话语的核心[41-42];在第四象限中(公权利、私权力),“数字人权”扮演信息内容的贡献者角色,特殊群体的特征被集体数据放大,因此弥合数字鸿沟以及辅助性措施的话语得到强化[43-44]。综上所述,尽管“数字人权”四元关系追求稳定的结构,但在理论阐释上仍然存在不甚周延的问题。其一,人权对于私主体之间的适用仍需要借助国家作为权力中介,而主张将人权直接适用于存在支配关系的私人关系中无疑构成了对契约自由、意思自治的威胁,挤压私领域的自主空间。上述矛盾造成话语结构中私权力并不受个体制约,相对于承担义务,更多是在接受管理。较为直观的例子表现在网络暴力信息中,因为对政府、企业、社会组织乃至公众是一体约束的[45]。其二,虽然数字技术能够极大地便利个体归属某一社群,并且社群往往能够背靠庞大用户对权力主体形成一定的制约压力,但作为权利的承载主体其形象是模糊的、松散的。公权利更类似一种意志的集合体,相对而言缺少实际的操作渠道,只能寄希望于个体的合力或者国家的照顾。极端些说,社群角色甚至只是为了整合话语而仅存在于精神世界的意志体。尽管存在上述问题,但是数字谱系的编织仍然可以为数字时代人权话语的整合搭建基本的逻辑关系。

六、 余论

再次重申,“数字人权”并非具体某项人权,而是人权话语在数字领域内获得较为瞩目的整合力量。人权具有独立的法理证成模式,它不是一蹴而就的口号或宣言[46]。事实上,绝大多数“数字人权”的内容都可以被经典人权所覆盖,为数字冠以人权属性只会徒增无效人权概念,导致人权泛化。采用未列举权利之说,实在过于臃肿,既然能够在既定框架下解释又何必对法律机体进行增生行为。目前,关于“数字人权”的立与破,实际上是一种概念的创新和结构的稳定之间的冲突矛盾。与其纠结于“数字人权”作为独立概念进入人权体系,不如将之视为一种话语力量,凝练中国在数字领域对人权保障的一些成果。要言之,“数字人权”是我们找寻与认同一条属于中国自己的人权现代化发展道路的一个话语缩影。数字技术利弊皆有,毁誉参半,既给我们馈赠,又让我们付出沉重的代价。可以预料的是,未来“人权”与“数字”两个概念将不断纠葛,衍生出更多的新兴权利,而我们需要做的,就是不断对数字时代的新体验进行整合,或是对表征的人权话语在理论层面不断形塑,不断探索数字时代如何确证人的主体性问题。

注释:

① Web 1.0为“可读”,Web 2.0为“可读、可写”,Web 3.0为“可读、可写、拥有”。Web 3.0是关于万维网发展的一个概念,主要与基于区块链的去中心化、加密货币以及非同质化代币有关。Web 3.0以强调数据价值归属为核心,具备去中心化、数据自有、数据互联、保障隐私、高度智能化和永久保存的特征。② 费尔迪南·德·索绪尔的语用学著作中提及,语言符号连接的不是事物和名称,而是概念和音响形象,并且用“所指”和“能指”两个术语分别代替。参见:费尔迪南·德·索绪尔的《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆,1980年,第101—102页。③ 最为直观的社群划分可以参考“用户标签”。用户标签是指信息处理者为了方便发现和识别自然人基本特征,对自然人个体的特殊属性进行高度提炼而形成的特征标识。除识别自然人基本情况外,还包括对用户群体的精细化分类。参见:参考文献[36],第102—103页。④ 笔者选择参考2017年6月27日联合国人权理事会通过的决议《互联网上人权的促进、保护与享有》作为权利清单。 -

[1] 习近平向2022年世界互联网大会乌镇峰会致贺信[N]. 人民日报, 2022−11−10(1). [2] 张文显. 在“知识产权与相关权利的法理”学术研讨会上的致辞[EB/OL]. (2019−05−28)[2022−12−25]. [3] 张文显. 新时代的人权法理[J]. 人权,2019(3): 12—27. [4] 张文显. 无数字 不人权[N]. 北京日报, 2019−09−02(15). [5] 赵汀阳. “预付人权”:一种非西方的普遍人权理论[J]. 中国社会科学,2006(4): 17—30. [6] 马长山. 智慧社会背景下的“第四代人权”及其保障[J]. 中国法学,2019(5): 5—24. [7] 龚向和. 人的“数字属性”及其法律保障[J]. 华东政法大学学报,2021,24(3): 71—81. [8] 常健. 人的数字化生存及其人权保障[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(4): 45—57. [9] 丁晓东. 论“数字人权”的新型权利特征[J]. 法律科学,2022,40(6): 52—66. [10] 郑智航. 数字人权的理论证成与自主性内涵[J]. 华东政法大学学报,2023,26(1): 35—47. [11] 莫纪宏. 论数字权利的宪法保护[J]. 华东政法大学学报,2023,26(4): 6—16. [12] 刘志强. 论“数字人权”不构成第四代人权[J]. 法学研究,2021,43(1): 20—34. [13] 刘志强. “数字人权”再反思——与马长山教授等商榷[J]. 政法论坛,2022,40(6): 66—80. [14] 刘志强. 三论“数字人权”之榷扬[J]. 中国法律评论,2023(4): 121—132. [15] 谢晖. 数字社会的“人权例外”及法律决断[J]. 法律科学,2021,39(6): 43—56. [16] 高一飞. 数字时代的人权何以重要:论作为价值系统的数字人权[J]. 现代法学,2022,44(3): 150—165. [17] ALSTON P. Making space for new human rights: The case of the right to development [J]. Harvard Human Rights Yearbook,1988(1): 3.

[18] 艾尔 • 巴比. 社会研究方法[M]. 10版. 邱泽奇, 译. 北京: 华夏出版社, 2005: 8. [19] PETRYSHYN O V, HYLIAKA O S. Human rights in the digital age: Challenges, threats and prospects [J]. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine,2021,28(1): 15—23.

[20] 苏明, 陈 • 巴特尔. 数字人权的挑战与治理[J]. 电子政务,2022(3): 101—112. [21] 全国科学技术名词审定委员会. 全国科学技术名词审定委员会大数据新词发布试用[EB/OL]. (2020−07−23)[2022−12−23]. [22] 习近平在中共中央政治局第三十七次集体学习时强调 坚定不移走中国人权发展道路 更好推动我国人权事业发展[N]. 人民日报, 2022−02−27(1). [23] 张文显. 构建智能社会的法律秩序[J]. 东方法学,2020(5): 12. [24] 鲁道夫 • 斯门德. 宪法与实在宪法[M]. 曾韬, 译. 北京: 商务印书馆, 2020. [25] DOWD R. The birth of digital human rights: Digitized data governance as a human rights issue in the EU [M]. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2022: 4.

[26] 刘超. 数字化与主体性:数字时代的知识生产[J]. 探索与争鸣,2021(3): 22—25. [27] 马长山. 数字法学的理论表达[J]. 中国法学,2022(3): 119—144. [28] 马长山. 数字时代的人权保护境遇及其应对[J]. 求是学刊,2020(4): 103—111. [29] YUSUF H O. Balancing liberty and security: Human rights [J]. Howard Journal of Criminal Justice,2014,53(3): 316.

[30] 郑智航. 数字人权的理论证成与自主性内涵[J]. 华东政法大学学报,2023,26(1): 35—47. [31] BACHELET M. Human rights in the digital age — Can they make a difference [EB/OL]. (2019−10−17)[2022−11−23].

[32] RISSE M. The fourth generation of human rights: Epistemic rights in digital lifeworlds [R]. Cambridge: The Carr Center for Human Rights Policy at the John F. Kennedy School of Government at Harvard University, 2021.

[33] 赵精武. 从过程控制到结果归责:算法透明义务与算法问责机制的分野[J]. 北大法律评论,2021,22(2): 31. [34] 伯特兰 • 罗素. 我的哲学的发展[M]. 温锡增, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 102. [35] 李旭东. 法学话语体系论[M]. 澳门: 启蒙出版社有限公司, 2022: 38. [36] 赵精武. 用户标签的法律性质与治理逻辑[J]. 现代法学,2022,44(6): 109. [37] 吴玄. 数据主权视野下个人信息跨境规则的建构[J]. 清华法学,2021,15(3): 74—91. [38] 何志鹏. 内嵌于人权的反恐机制[J]. 人权,2019(5): 26—35. [39] 郭春镇. 作为中国政法话语的表达权[J]. 法学家,2021(5): 114—127. [40] 杰克 • 巴尔金. 表达自由在数字时代的未来[J]. 敖海静, 译. 苏州大学学报(法学版),2021,8(1): 135—145. [41] 宋保振. “数字人权”视野下的公民信息公平权益保障[J]. 求是学刊,2023,50(1): 129—139. [42] 季卫东. 数据保护权的多维视角[J]. 政治与法律,2021(10): 2—13. [43] 王也. 数字鸿沟与数字弱势群体的国家保护[J]. 比较法研究,2023(5): 121—137. [44] 宋保振. “数字弱势群体”权利及其法治化保障[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2020,38(6): 53—64. [45] 赵精武. 异化的网络评论——再论网络暴力信息的阶段化治理[J]. 北方法学,2023,17(5): 21—36. [46] 李蕾. 从信息权利到信息人权:法理证成与分层建构[J]. 人权研究,2022(3): 83—100. -

期刊类型引用(5)

1. 王理万,狄磊. 中国人权自主知识体系的守正与创新——2024年中国人权研究的理论述评与展望. 人权. 2025(02): 181-212 .  百度学术

百度学术

2. 郑智航. 数字法学的理论品格与学科定位. 华东政法大学学报. 2024(04): 54-63 .  百度学术

百度学术

3. 唐婧瑶. 数据确权中的权利束理论探赜. 人权法学. 2024(05): 42-61+151-152 .  百度学术

百度学术

4. 江河. 数字法学形构的法理学进路. 政法论丛. 2024(06): 73-85 .  百度学术

百度学术

5. 谢永江,田震霆. 论数字人权的法理基础与概念构造. 北京邮电大学学报(社会科学版). 2024(06): 27-39 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: