Creating a New Engine for the Development of New Quality Productive Forces through Low-Altitude Economy

-

摘要:

2023年12月召开的中央经济工作会议强调,要用科技创新推动产业创新,尤其要以前沿技术和颠覆性技术催生新模式、新产业和新动能,全面发展新质生产力。低空经济是全球竞逐的新兴产业方向,更是培育新质生产力发展的新引擎,可以贡献“中国智造方案”、赋能国民经济发展新动力、引领绿色可持续发展。低空经济加快形成新质生产力的逻辑机理在于降低成本和风险,加速全链条效率;优化资源配置,促进数字化转型;壮大新兴产业,构建现代化产业体系;促进自主创新,推动区域协调发展。因此需要强化顶层设计,创新发展模式,突出应用牵引,完善发展生态,进而加快新质生产力的发展。

Abstract:The Central Economic Work Conference held in December 2023 emphasized the importance to promote industrial innovation with sci-tech innovation, especially the importance to spawn new models, new industries, and new driving forces with frontier and disruptive technologies to comprehensively develop new quality productive forces. Low-altitude economy is the direction of emerging industries in global competition and also a new engine for nurturing and developing new quality productive forces, which can contribute to China’s intelligent manufacturing program, empower new driving forces for national economic development, and lead the green and sustainable development. The logical mechanism for low-altitude economy to accelerate the formation of new quality productive forces lies in reducing costs and risks to improve the efficiency of the whole chain, optimizing resource allocation to boost digital transformation, expanding emerging industries to build a modern industrial system, and enhancing independent innovation to promote regional coordinated development. Therefore, it is necessary to strengthen the top-level design, innovate development models, highlight application navigation, and improve the development ecology to accelerate the development of new quality productive forces.

-

一、 问题提出与文献综述

2023年12月,中央经济工作会议强调,“要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”[1]。2024年3月,“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”被列为政府工作报告的首要工作任务[2]。新质生产力,不仅要以科技创新推动产业创新,还要以产业升级构建新竞争、新优势,赢得发展优先权[3]。这是以习近平同志为核心的党中央基于中国国情,面对世界百年未有之大变局,提出具有深远意义的战略课题,为中国未来的发展指明了方向。

(一) 新质生产力的内涵

在推动实现社会主义现代化强国的当前形势下,深刻理解新质生产力的内涵及外延,是推动经济社会高质量发展的关键。新质生产力之所以“新”,关键在于“新质”的特性。从经济学的视角出发,余东华和马路萌认为,新质生产力被视为社会生产力在高质量发展新时代的重大飞跃,标志着以一种全新的资源配置效率进一步提升路径[4]。从习近平生态经济观视角出发,方世南指出,新质生产力的培育和成长依托于自然资源的优势,遵循经济发展的内在规律,目的在于推动社会、经济和文化的全面提升,实现高质量发展[5]。从政治经济学的量变质变视角出发,周绍东和胡华杰指出,生产力的演变表现在生产工具、劳动对象、信息传递方式的量变质变,通过分工与协作,高质量劳动力进一步孕育形成新质生产力[6]。从数字社会本质发展的视角出发,刘志彪等指出,新质生产力的核心本质是一种新质态的生产力,以“算力”为显著特征[7]。从供需视角出发,高帆指出,新质生产力的发展有效迎合了人们对更高层次需求的追求,同时将生产要素的范畴拓宽至新兴产业,它不仅重视单一要素的品质,更侧重于要素间复杂组合的组织与技术协同,从而催生了新兴产业,加快了产业的融合与结构的转型[8]。周文和许凌云指出,新质生产力源自关键性和颠覆性技术的创新突破,核心内涵囊括了新技术的应用、新经济的发展以及新业态的形成[9]。从生产要素的视角出发,蒲清平和黄媛媛指出,新质生产力是在经济新常态下涌现的一种先进生产力形态,由具备高技能的劳动力和现代化的生产资料构成,并以科技进步为核心动力,追求高质量的发展目标,并致力于提升生活品质[10]。从价值目标视角出发,管智超等指出,新质生产力是实现高质量发展的价值目标[11]125-138。从时代价值视角出发,正如马克思在《资本论》中所强调的,“劳动生产力是随着科学技术的不断进步而不断发展的。”[12]范巧指出,新质生产力继承并丰富了马克思主义生产力理论,赋能国家经济高质量发展[13]。从生产力的质态视角出发,张夏恒和肖林指出,借助创新的发展理念和构建创新的生态系统,实现产业模式的革新,主要体现在驱动方式上的变化[14]。

(二) 新质生产力的主要特征

从新质生产力形成机理的视角出发,邱海平指出,新质生产力具有系统性的特征,需要联合科技、人才、教育等多元素的良性循环进一步推动其发展[15]。从革新生产要素的视角出发,李东民和郭文认为,新质生产力具有创新性,具有高科技、高效能、高质量的特征,通过引入新要素、新模式,为各产业发展提质增效[16]8-13。从技术创新的视角出发,杨广越指出,新质生产力具有前瞻性,推动未来产业、战略性新兴产业的发展[17]。从时空演变视角,李阳等阐明,新质生产力具有协同性[18]。通过空间Markov转移概率矩阵分析可知,各省份可以联合、协同发展,以提高新质生产力发展水平。从经济可持续发展的视角出发,管智超等指出,新质生产力具有“三低”的特征,分别是低消耗、低投入、低污染,严格贯彻了绿色发展理念,用科技创新推动资源的循环利用[11]125-138。从黄河流域动态演进的视角出发,刘建华等指出,新质生产力具有区域协调性,强调促进新质生产力绿色化和数字化转型发展[19]。从新发展格局的视角出发,王飞等指出,新质生产力具有时代性特征,是立足中国具体实际,与时俱进的经济思想[20]。从乡村振兴的视角出发,陈健和王丹指出,新质生产力具有高素质性,新质生产力发展推动了人才队伍建设和乡村建设[21]。

(三) 新质生产力的实现路径

从产业格局的视角出发,李东民和郭文指出,利用技术的革命性突破和产业的深度转型升级推动新质生产力的发展[16]8-13。从推动高质量发展的视角出发,蒋永穆和薛蔚然指出,突破革命性技术,优化生产要素配置,促进产业要素转型,加快发展方式转型,推动新质生产力的全面发展[22]。从资本市场视角出发,林春和文小鸥指出,稳步优化金融结构,提升信息传递效率和披露质量,深层次优化投资者结构治理,推动新质生产力多维发展[23]。从推动全球价值链攀升的视角出发,谭志雄等指出,通过国内国际双循环相互促进,有效市场与有为政府结合,人才制度与链长制强支撑,推动新质生产力发展,提高国际竞争力[24]。从民营经济高质量发展的视角出发,周文和李雪艳指出,通过支持民营企业参与关键核心技术攻关,助推新型工业化与产业现代化,完善支持民营企业培育新质生产力的体制机制,为新质生产力发展提供新路径[25]。从数字物流发展的视角出发,宋丹和徐政指出,利用数字物流培养人才,组建数字物流产业联盟,打造可持续发展物流经济生态圈,推动新质生产力的发展[26]。从职业教育服务的视角出发,冯海芬指出,通过夯实科技创新基础,提高人才适配质量,强化载体承接能力,赋能新质生产力锻造的应然路径[27]。从时代发展要求的视角出发,彭绪庶指出,运用颠覆性技术创新,布局重大科技基础设施,加强基础研究,推动新质生产力创新发展[28]。因此,深刻理解新质生产力的理论意义对于推动中国科技创新水平的提升、构建现代化产业体系具有重要作用。

综合现有研究,可以认为新质生产力的概念本质上属于马克思主义生产力理论的继承和创新发展,聚焦“生产力”的现代化转型,并将科技创新作为发展模式的核心,标志着数字时代生产力质态的演进,并符合新时代的发展理念和对高质量发展的追求,体现了对传统生产力的超越。新质生产力的“新”在于对科技创新驱动作用的充分释放,依托于新一代信息技术的深化应用,通过技术的革新引领产业变革,突破了传统生产方式的局限,推动生产力的质的飞跃。新质生产力的“质”则反映在数字技术与高端制造技术的深度融合,以高科技、高效能和高质量的特点全面提升制造业的效率和供给质量,优化生产流程和管理方式,为经济的可持续性发展提供动力。因此,为了加速新质生产力的发展,应当加快传统产业的数字化转型,以创新为引领,推动战略性新兴产业的成长,并培育未来的产业,这将为增强中国产业链的竞争力提供坚实的支撑,并为经济高质量发展打下牢固基础。

2024年,“低空经济”首次被写入政府工作报告,并被视作新增长引擎,是加快形成新质生产力的重要抓手。低空经济作为新型交通产业,源于技术突破、生产要素创新配置以及产业的深度转型升级,成为空天时代竞争的关键环节和新质生产力的新领域。对低空空域这一未被充分开发的自然资源的转化运用,已经广泛渗透于第一、二、三产业,在促进经济增长、加强社会保障、服务国防等方面发挥着关键作用,是推动多领域协调发展的综合经济形态,展现出明显的新质生产力特征。当前,对新质生产力的研究主要集中在概念界定、特征分析和关键发展点以及实践路径等方面,通常被作为宏观主题进行探讨。诚然,学术界对于推动新质生产力快速成长的载体,以及从低空经济角度出发探讨如何加速新质生产力形成和发展稍显不足。低空经济的崛起,不仅反映了数字技术广泛应用和数字化应用场景不断涌现,也体现了空域中数字技术革命所带来的生产力跃升。因此,笔者以低空经济促进新质生产力发展为中心,深耕低空经济赋能新质生产力发展的价值意蕴、逻辑机理,并结合实际情况深入分析其面临的现实挑战,以期提供全面系统的路径支持。

二、 低空经济的内涵特征及应用场景

(一) 低空经济的内涵特征

低空经济横跨第一、二、三产业,以各种无人驾驶和有人驾驶航行器的各类低空飞行活动作为牵引,是影响并带动相关领域融合发展的综合性经济形态[29]。它不仅能够助力各行各业的发展,还能创造全新的航空经济价值,成为经济增长新的重要动力。低空经济充分展示了劳动者、劳动对象、劳动资料及其革新组合的跃升。低空经济作为知识密集型产业,其从业人员服务于低空飞行、航空器制造、保障和服务等领域,因此,低空经济的劳动者大多是高技术管理、高技术应用、高技术研发等人才。此外,低空经济的劳动对象种类繁多,广泛应用于农业、服务业、手工业等,除了有形的企业、个人、政府等,还涵盖了空域、数据等无形劳动对象。低空经济产业仍在不断地革新和发展,通过更高素质的劳动者、更广博的劳动对象以及更高技术含量的劳动资源,激发出低空经济更强大的生产力。

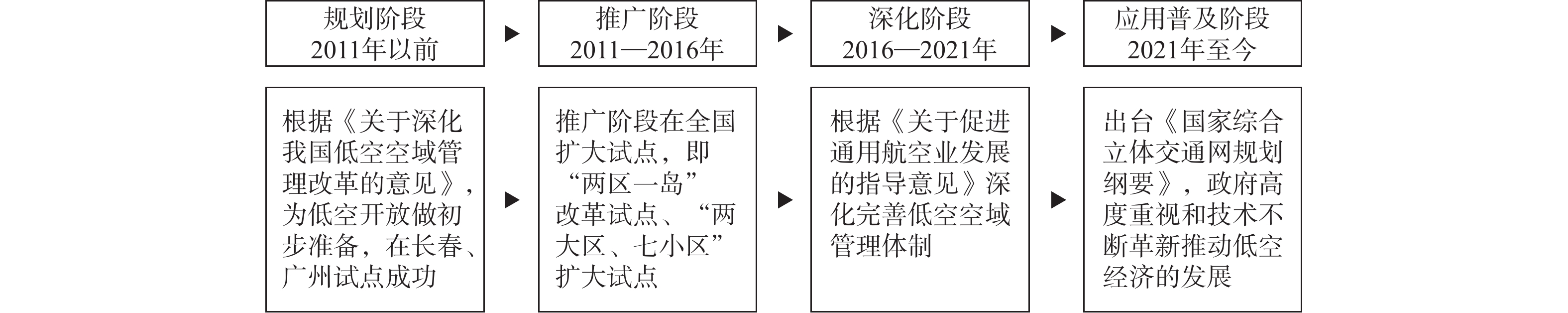

低空经济的发展经历了四个阶段:第一阶段,2011年以前的规划阶段,为低空开放做初步准备,在部分地区进行试点;第二阶段,2011—2016年的推广阶段,在全国扩大试点;第三阶段,2016—2021年的深化阶段,完善低空空域管理体制;第四阶段,2021年至今的应用普及阶段,政府高度重视和技术不断革新推动低空经济的发展,如图1所示。

低空经济有广泛性、立体性、融合性和局地性四个基本特征。一是广泛性。低空经济的发展涉及各领域和各行业,体现在军用、警用、海关以及通航等领域,运用于工业、农业和制造业等行业,并且全面贯彻新发展理念,坚持将绿色发展、创新发展、安全发展贯穿始终。二是立体性。低空经济许多作业均呈现“飞行在空中,作用在地面”的机制,空地连接十分紧凑,运行空间总体上立体性较强,是一种凭借三维空间发展的经典经济形态。通过将传统二维地面经济拓展为三维立体经济,与地面经济深度融合,促进相关产业提质增效、转型升级,并提供高品质、高效率的服务。三是融合性。低空经济的核心是航空器与各种产业形态的融合,呈现一种“组合式”的经济形态。低空经济的创新技术横贯整个产业链,制造端的新能源、新机型、新材料和保障端的大数据、云计算、北斗导航、人工智能等高科技手段为低空经济提供了核心支撑[30]。低空经济体现了空地融合、无人机有人机融合、军民融合等特点。四是局地性。低空经济总体上具有规模小、较为分散、地域窄小等特点,这是因为低空经济大多依赖于小企业、小航线、小飞机运行。

(二) 低空经济的应用场景

低空经济运用各种航空器进行低空飞行活动,涵盖多个产业领域,产业链包括低空飞行、综合服务等日益丰富的应用场景。低空经济的产业链分为上游、中游和下游。产业链上游是地面上的基础设施和管理保障软件,主要是原材料和核心零部件领域;中游是航空器制造,是低空经济的中心部分;下游是低空经济与各产业融合部分,分为低空农业、低空物流、飞行服务等[31]。目前,以无人机和通航为主导的低空经济迅速发展,已有的商业化探索应用场景包括农业、旅游、物流等。伴随着低空经济被提升到国家战略层面,“政策+产业”的模式正在不断地推进“低空经济+”应用场景落地。

一是“低空经济+物流”。低空物流无人机一般采用智能化的先进导航系统和智能化控制技术,并用于快递运输,可以在较短时间内完成快递运输的任务,具有准确、高效和安全等优点。伴随着数字化时代的迅速发展,快递运输的需求量不断增长,愈来愈多的企业开始选择使用无人机配送方式,以此来降低配送难度、提高配送效率和减少人力成本。

二是“低空经济+农业”。植保无人机是专门用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,通过运用导航飞控或者地面遥控进行喷洒作业。借助无人机技术的运用,可以降低地形地貌和自然环境对农业生产的影响,提高农业生产效率。随着中国科技发展和经济高速运转,中国农用植保无人机的普及和推广的速度也在加快,进而植保无人机保有量也在不断增加[32]。前瞻产业研究院的报告显示,2021年,无人机市场规模达到869亿元,2018至2021年,年均增长率为71.97%[33]。近年来,民用无人机,包括消费级和工业级产品,市场需求持续增长,受到市场的普遍欢迎。

三是“低空经济+交通”。随着低空经济的发展,城市空中交通(urban air mobility,UAM)也逐渐落地,未来发展前景广阔。比如,空中观光旅游、空中交通工具等。现有市场主要参与者包括丰翼科技、美团和亿航等企业,为低空经济在城市空中交通的应用提供了更多可能。当前,随着通用航空行业的发展蒸蒸日上,直升机出行推广率越来越高。

四是“低空经济+城市管理”。低空经济产业在应急救援、电力巡检、消防、国土测绘、城市安防等城市管理服务方面也迸发了广泛的应用活力。无人机可以不断提高城市管理的便捷性和效率,进而全方位为城市运行安全提供坚实的保障后盾。在应急救援方面,在发生紧急事件或自然灾害时,低空飞行技术能够快速响应并提供救援服务。此外,低空飞行技术可以运用于城市交通管理,无人机技术可以用于城市环境检测,进而提高城市管理效率和服务质量,不断提高居民生活水平,完善城市保障体系,带动低空产业升级。

五是“低空经济+旅游”。低空+旅游是一种全新的产业模式,娱乐与旅游成为重要的应用场景之一,有望成为游客旅游休闲的体验项目。电动垂直起降飞行器(electric vertical take-off and landing, eVTOL)在未来经过产品认证与适航审批后,各景区试点体验有望成为率先落地的应用场景。就目前而言,中国国内领先的eVTOL企业亿航智能已在贺州、深圳、广州等18座国内城市开展低空旅游场景的试运行,累计完成超过

9300 架次安全运行试飞。此外,无人机也被广泛应用于航拍、体育赛事直播、景区导览等娱乐和旅游领域,通过无人机的航拍服务,为游客提供全新、全方位的景区导览服务,丰富旅游产品和旅游项目。以上的应用场景不仅丰富了低空经济的内涵,也进一步促进了低空经济的发展和应用。三、 低空经济赋能新质生产力发展的价值意蕴

(一) 贡献“中国智造方案”

“低空经济”被首次写入政府工作报告,彰显了以低空经济等为代表的战略性新兴产业在促进新质生产力的形成、推动经济高质量发展中的关键作用。低空经济在2023年的中央经济工作会议中被列为战略性新兴产业,意味着低空经济产业集结多年的积累,从顶层设计到基础护航再到实践落地,自此进入发展快车道。低空经济的核心是“飞行器+各种产业形态”的融合,上至石油、航空探矿等领域,下至农业、交通等领域,为千行百业的发展带来了可实现的想象空间。新质生产力是当代先进生产力,以劳动者、劳动对象、劳动资料及其优化组合的质变为主体[34],通过优化生产要素创新配置、技术革命性突破、产业深度转型升级,推动全要素生产率高速发展。发展新质生产力,科技创新是关键[35]。由“中心—外围”理论可以得知,发达国家在国际贸易中往往能获得更多贸易利益以及分工,而中国面临发展中国家“低端分流”和发达国家“高端回流”的两端夹击,必须以创新拉动战略性新兴产业的发展与升级。

低空经济的出现和发展能有力解决中国空域问题,对国家空域资源进行规范划设和管理使用,利用eVTOL、无人机等高科技设备融入各行业,提供便捷、个性化的航空服务,提升人民生活水平。放眼全球,无人机等产业蓬勃发展,而中国在这方面拥有明显的国际优势,特别是在无人机产业链的完备性上,亿航智能、峰飞航空等中国企业打通了跨海跨城的航线,在eVTOL的领域取得了显著成就。未来,低空航空器将能够自主分析并完成复杂任务,实现自主导航、精准定位、智能避障等功能,进而显著提高低空经济的安全性和运行效率。低空经济产业作为战略性新兴产业的代表之一,加速推动了新质生产力的发展,新质生产力的发展又促进低空经济向更高一层的专业化和价值链高端延伸,为全面建设社会主义现代化国家贡献“中国智造方案”。

(二) 赋能国民经济发展新动力

作为促进新质生产力发展的代表之一,低空经济正在成为各地汇聚的产业发展“新赛道”,成为推动社会高质量发展的重要力量,2024年也将成为“低空经济元年”。一方面,天空是长久存在的自然资源,而低空空域未被开发利用,因此,开发低空空域是构建综合立体交通网的重要举措,进而人类日常交通活动的效率可以实现指数级增长。与此同时,低空空域拥有可以与地面相比较或者可能远远超越土地价值的经济资源,低空经济的发展将会带动各行业日新月异的变化。另一方面,低空经济不仅整合了无人驾驶航空器和有人驾驶在低空范围内的飞行活动,还促进了各相关产业的联合发展,创造了新的经济增长领域[36]。

在城市土地资源日益紧张的背景下,低空经济利用了尚未充分使用的三维空间资源,为经济社会发展提供了新的动能和空间。低空经济的兴起,促使有人机经济规模增长率超过10%,无人机经济规模更是呈现直线增长的发展态势,年增长率已超20%[37]。新质生产力的发展离不开对战略性新兴产业、未来产业的积极促进和壮大,低空经济的发展更是将科技创新成果应用到航空航天事业中,并与其他产业相融合,推动更多科技成果进一步转化为现实生产力,促进新质生产力的发展,为国民经济的发展提供新动力。

(三) 引领绿色可持续发展

低空经济作为绿色可持续发展的引领者,对于赋能新质生产力发展具有重要意义。

首先,低空经济坚持绿色发展的底色。低空经济坚持绿色发展原则,认为高质量发展的底色应是环境保护和生态平衡,这一理念是推动新质生产力发展的基础。低空经济通过采用智能化、绿色化的新型飞行器,为航空航天事业的绿色转型创造了条件,推动环保材料和能源的使用,以及促进劳动资料绿色化,为新质生产力发展提供绿色基础。此外,低空经济可以合理利用空域资源,通过低空飞行器减少能源消耗,提高资源利用率,从而降低对环境的影响。

其次,低空经济运用实时生态监测与遥感技术应用推动绿色可持续发展。低空经济利用低空飞行器进行实时生态监测,为政府提供详细的数据支持,帮助制定针对性的环境政策和措施。此外,运用无人机和遥感技术进行土地利用和地表覆盖检测,快速处理数据,构建生态环境保护模式,从而推动新质生产力的技术创新发展。

最后,低空经济的发展加强绿色低碳产业体系建设。低空经济的兴起有助于构建绿色低碳的现代产业体系,推动形成全球领先的低空经济全产业链生态圈。低空经济通过技术创新推动绿色产品和服务的发展,提升传统产业的资源利用效率。此外,低空经济提供环保、低碳的出行方式,如空中出租车和短途飞行服务,为人们提供便捷出行的新选择。同时,低空经济促进了共享经济的发展,为绿色经济提供新的增长点,如共享无人机配送服务,从而为新质生产力的新兴产业发展提供坚实基础。

四、 低空经济加快形成新质生产力的逻辑机理

(一) 降低成本和风险,催生新要素新模式

首先,低空经济开发空域资源,为新质生产力发展催生经济增长点。低空经济作为战略性新兴产业,对国家产业发展具有引领作用,是决定国家核心竞争力的关键因素之一。低空经济聚焦于飞行、制造、保障和综合服务等关键领域,推动了相关技术和服务的创新。此外,通过开发空域资源,为新质生产力发展提供了新的要素和平台,催生了新的产业生态和经济增长点。

其次,低空经济通过革新技术,减少成本,为新质生产力发展夯实基础。低空经济通过应用无人机技术,能够实现精准快速配送,显著提高物流效率,降低物流成本。同时,无人机的运营成本较传统有人驾驶航空器低,减少了企业的运营开支和对人力资源的依赖,降低了人力和培训成本,提高产品和服务的竞争力。此外,低空经济开辟了新的市场空间,如空中游览、短途运输等,为新质生产力发展提供了新的实践路径。

最后,低空经济可以在紧急情况下降低风险,为新质生产力发展提供新的安全模式。灾难发生时,无人机能够快速获取灾区信息,为救援工作提供及时的情报支持,提高作业安全性。此外,通过低空飞行器的广泛应用,可以分散特定领域的风险。无人机的高效性、灵活性和小巧性使其在农业、勘测、物流等多个领域得到广泛应用,有效降低了农业风险。例如,农业植保无人机减少了对地面机械的依赖,从而降低了自然灾害对农业生产的影响。总之,低空经济通过降低成本和风险,为催生新质生产力的新要素新模式提供了强有力的支持。

(二) 优化资源配置,促进数字化转型

低空经济的运营和发展需要新材料、信息技术、航空制造等高端制造业的支撑。伴随着低空经济的兴起,这些领域也会有新的发展和机遇,这些资源将被合理配置并优化,将相关产业推向更高附加值、更高技术水平发展,如无人机制造需要高端的精密机械加工和智能控制系统以及先进的航空材料。因此,将会促进资源优化,并促进相关产业链的升级发展。低空经济赋予产业战略性、全局性、外溢性的特点,对产业有很强的带动作用。低空经济与生俱来的数字经济基因能够全面感受数字化、网络化、智能化、信息化技术发展带来的红利,将数字经济和实体经济充分融合在一起,带动社会生产的资源优化配置,全面带动国民经济发展,更好地满足人们社会经济活动的需求。

随着数字化时代的来临,数字化、智能化科技创新的赋能作用促进形成与新质生产力相匹配的更高素质的劳动力[38]。同时,科技创新为新质生产力带来了更加多元、高效的劳动资料和劳动对象,对传统生产要素进行合理配置并优化组合,促进数字化发展,形成更高质态的新质生产力。在数字经济的背景下,例如,基础设施也涉及清洁能源技术、信息通信技术等,对其要素进行优化配置,为新质生产力提供智能化、可持续性的坚实基础。在数字时代下,数据资源作为重要生产要素,用于生产、消费与交换的各个环节,提高各环节的运行效率,加快数字化转型,促成新质生产力发展,适应数字经济高质量发展的需求。新质生产力是以数字化、智能化为主要特征的生产力,低空经济的兴起不但提高了经济建设的质量和效率,推进了数实融合,而且丰富了新质生产力发展的内涵并助力新质生产力数字化转型。

(三) 壮大新兴产业,构建现代化产业体系

低空经济最有价值、最核心的发展方向就是打造全新产业链。抢抓低空发展机遇,打造一个低空飞行、低空制造、低空保障和综合服务的超万亿级全新产业链,对于发展低空经济、壮大新兴产业、构建现代化产业体系具有重要意义[39]。低空空域作为一片尚未被研究的领域,也是一种未被开发的自然资源,其蕴含着可能远超过土地资源的巨大经济价值。如若采取用数字化、智能化的方式构建可计算的空域,将低空空域视为可进行量化、权益化、分层、定标、资本化的经济资源,创建一个类比“土地使用权”的“空域使用权”的新型生产要素,并对低空空域进行开发、利用、流转和深度确权,将会产生丰富的社会价值和经济价值。此外,低空经济不仅仅是航空产业的发展,其与服务业、信息技术、制造业等多个领域的深度融合推动了与各行业的协同发展以及跨行业的价值链的延伸。在实现中国式现代化建设的新征程中,新质生产力是引领中国经济高质量发展、构建现代化产业体系的新引擎[40]。

产业革新是生产力变革的具体表现形式,是促进经济发展的重要因素。新质生产力发展的过程,就是对产业体系进行全面系统地扬弃的过程,是现代化产业体系的核心[41]。新质生产力是促进现代化产业体系建成的关键因素,新质生产力可以通过夯实地基、优化要素、技术赋能、补链强链等不断提升和优化现代化产业体系的功能体系、要素体系、结构体系等,不断加快现代化产业体系建设发展[42]。只有促进新质生产力的发展,壮大新兴产业,才能构建和发展现代化产业体系。多重利好助推低空经济发展,壮大新兴产业,构建现代化产业体系,进而源源不断地为新质生产力发展注入新的活力。

(四) 促进自主创新,推动区域协调发展

促进区域经济发展,培育和发展低空经济应用示范基地、自主创新建设低空经济产业园区,都将有助于构建高效融合产业生态,推动区域协调发展,对中国高质量发展的经济新引擎的形成具有重要意义。低空经济是由产业深度转型产生的,是空天时代竞争的重要抓手,也是新质生产力的新赛道之一。促进低空经济的自主创新发展是培育竞争新优势、打造增长新引擎的战略选择,也是新时代交通强国建设的重要手段。低空经济运输的替代性较强,可以弥补一些城市因为地势、经济等因素导致的交通条件的先天不足,改善城市的交通环境。

在当前区域经济布局优化的背景下,低空经济的立体性、区域性特征对促进区域协调发展起到了重要作用,能够提升区域整体竞争力。把区域经济从“平面”向“立体”模式转变,促进区域经济实现新的增长极。例如,发展公共管理和服务、公务航空、航空水域检测等,将促进长江经济带发展,对京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设和长三角一体化发展等起到联动促进作用。新质生产力是产业深度转型、生产要素创新配置、技术革命催生而来的。新质生产力的发展也是构建新发展格局的重要抓手,是推动高质量发展的重要支撑。新质生产力布局的优化对促进区域协调发展赋能,实现区域经济协调发展。作为新质生产力的重要组成部分,低空经济可以使各地区结合自身产业优势和资源,打造特色产业集群,促进区域间的交通链接和人员流动,推动城市产业结构优化升级,加强区域间的经济联系和合作,加快新质生产力的发展,促进低空经济的自主创新,推动区域协调发展,提升城市的整体发展水平。

五、 低空经济加快形成新质生产力的路径支持

(一) 强化顶层设计,提供高质量科技政策支持

应强化顶层设计,加强对低空经济产业的统筹协调与指导管理,认真研究中国“十四五”时期乃至未来中长期低空经济发展指导意见,对空域统筹改革,促进经济发展。

对国家而言,在政策方面,各部委要加大对地方相应主管的业务指导,建立从中央到地方的专职管理机构,加快研究出台与低空经济发展相适应的产业、市场、监管、金融等相关配套政策,提供强有力的支撑和保障。在安全基础上构建地方低空空域专业运行服务中心,提高低空空域服务质量和管理效率。明确飞行器时空基准、低空空域界定、空域唯一标识等标准,鼓励低空头部企业成立“全国低空经济产业联盟”,支持条件相对成熟的地区组成“低空经济城市联盟”,推动建立适航空域线上申请中心、无人机适航审定中心等机构。提升无人机适航审批效率,共同研究低空空域融合飞行、运营服务、安全评估等领域的规则及标准,逐步打造统一、开放、兼容的低空经济发展生态,提前掌控行业发展主动权。同时,加强与长三角、京津冀、粤港澳大湾区等区域发展战略的有效衔接和联合。通过加快推进无人机产业的发展,持续提高和巩固中国无人机产业国际领先地位。围绕航路网、空联网、服务网等加快新型专用基础设施建设,形成可复制可推广建设模式,加强空域资源的供给能力,推动低空经济高质量发展。在机制层面,要加快构建低空数据统计机制、战略储备机制、评价评估机制。具体而言,一是确定低空经济相关产业分类以及标准,建立低空经济统计指标体系,明确低空经济牵头主体、周期等内容,打造全国统一的统计体系,这是掌握产业具体底数、谋划产业发展的重要根据。二是加快建立统一的国家低空领域战略储备体系,进行战略性、前瞻性布局,促进国家长远发展和服务国家发展大局,这是国家安全战略的重要支撑。三是加快构建科学、系统的指标体系,通过第三方机构开展评价评估工作,为政府建言献策,这是检验全国及各地低空经济存在的问题、发展的成效以及制定相关政策的重要依据。

对地方而言,地方性低空经济政策的制定对于低空经济的发展具有重要的保障性和指导性作用。需要了解现阶段客观需要和长远发展目标,加以因地制宜规划政策,引领产业发展,发展各具特色的低空经济。要加强各部门协调与军地民沟通机制,明确政策划分各部门责任,深入研究空域使用要求,结合经济发展形势,改善安全责任过度集中的现状,协调解决遇到的问题。对于低空空域,要进行分类划设、飞行审批程序优化、飞行保障体系建设、低空航线网络构建和联合监管机制建立等,加强军地协同。要把制定的政策中心放在刺激市场潜力和提供条件支持上,大力培育龙头企业并鼓励做大产业规模。明确产业重大工程,注重实效,防止泡沫化、照搬照抄的现象出现,客观制定发展目标。在推动政策落实方面,各地政府及相关部门需要不断完善政策法规、建立专门工作小组、设立融资渠道等,积极推动低空经济的重点项目快推进、早落地。

在优化营商环境方面,要加强民航空管部门与通航企业之间、军方与地方之间的协同管理机制,将“一站式”飞行审批机制放于政策首位,积极落实,力争早日达到低空旅游飞行的“一次办结、一网通办、一窗受理”。此外,要正确有效地引导社会资本积极参与低空经济建设,充分发挥地方性财政资金支点作用,地方制定的政策要针对性强、落地性强、反馈性强,积极抓紧低空经济产业高速发展和自主创新发展的黄金窗口期,加快促成低空经济产业的创新生态和产业集聚效应,迅速抢占低空经济行业发展制高点,为经济高质量发展注入源源不断的新质生产力。

(二) 创新发展模式,加强基础设施体系建设

要促进低空经济产业的发展,就需要聚焦技术突破和产品谱系的完善,加强基础设施建设,创新发展模式。

首先,加强拓展和创新无人机新模式新业态。推动政府和无人机行业协同发展,进一步挖掘创新无人机“好用、管用、急用”的新业态和新模式,在遇到必要情况时能及时提供市场监管、警用安防、环境保护等,推行无人机新应用,将无人机融入地方经济社会发展中,为社会治理能力现代化提供实效支撑。

其次,加大对于低空经济基础设施的投资力度,聚焦建设低空飞行“四张网”,对充电储能、通信导航等新型专用基础设施进行规划,提高空域资源供给能力,打造可复制可推广的建设模式,推动“高频次、高密度、高复杂性、异构”特征的低空飞行活动。要利用科学技术支撑和管控手段建设,借助于低轨卫星、5G网络和地面互联网等基础措施,支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。对低空空域展开数字化、智能化、网络化建设,推动通用航空器北斗标配应用。对系统、元器件、软件、材料等领域进行技术攻关,推动构建目视航线网络,支持完善运行规则,提高飞行服务保障能力,健全航空信息资料保障机制,推进高原型直升机、大中型固定翼飞机和无人机等适航取证并投入运营,加快末端配送、支线物流无人机研制生产并投入运营,推进智慧空中出行装备发展,实现全域应急救援能力覆盖。此外,支持保险公司采取“研产销用”的方式为低空经济产业链创新产品提供服务,鼓励通航设备产业科技金融合作新模式,推动多元化股权的通用航空装备租赁公司的建立。

最后,推动试点地区企业和政府在低空经济产业联动配合,促进通信导航、气象数据和三维高精地图等信息公开。对楼顶、水上、地面等场景起降点构建试点,对导航定位、充电、气象、通行等功能进行完善,形成多场景、多层次、多主体的起降点网络。另外,完善低空经济的基础设施建设,创新发展模式,也要重视它的两条产业链形态,因为两条产业链形态是大数据、人工智能、空天技术等众多战略新兴技术的重要载体,对于战略性新兴产业集群有着强大的带动作用。低空经济的精准导航会对GPS技术进行优化,GPS技术的升级又会带动大规模消费电子的改造升级,这样的链式反应会促进多链条释放更多的新质生产力,使经济社会发展形成良性循环。

(三) 突出应用牵引,构建新型智能高效服务体系

低空经济的持续发展要以有效服务场景应用为基本原则。促进场景应用的发展,需要与需求紧密结合,定位准确,充分考虑长久使用效益。

首先,在空域管控系统建设上,要加快建立全国统一的系统底座,建设一些土跑道、短跑道、草地跑道等低成本机场,着力打造民用无人驾驶航空试验区、通用航空产业综合示范区和低空经济高质量发展试验区,推动建设标准化的信息基础设施和物理基础设施,建立国家低空基础设施建设和运营公司,降低低空企业的运营成本,提高资源利用效率。

其次,在探索“低空经济+”这种“联合+竞争”的企业横向协作模式中,需要安排重点实验室牵头,联合龙头企业、行业主管部门、技术专家等组建实验室,一起攻关难题,各自进行产业化,共享研究成果。例如,联合长三角区域,计划建设覆盖上海华东地区的“100公里30分钟”的低空数字智能网络群,打造国家级民用低空海盗物流场景综合实验示范基地,建设常态化海盗无人机物流等商业航线。

再次,构建企业纵向联动机制。联合上下游成员,组成产业联盟平台,分析总结出有意义的重大攻关任务单,共同研究解决方案,进行商业模式、组织机构、市场等的科技创新,同时,发挥“领头雁”作用,培植产业链,做大蛋糕,以零部件制造技术发展带动整个产业技术创新,打响中国制造品牌。

最后,发展低空经济为军队和国防提供全新支撑。打造一支平时能运营、战时能应战的通用机场、飞行人员、通航机队以及航空维修保障队伍,能够有效补充军用机场网络的运营,加强国防交通运输能力,为军队完成军事任务提供辅助工作,增强航空后备人才储备,扩大航空应急救援示范作用。例如,航空救援、航空灭火、应急通信和公共卫生服务等,形成面广量大的航空物流配送装备体系。此外,开展“通用航空+”消费示范应用,支持开展低空跳伞、飞行体验等消费飞行活动,加强推广特技飞行器、轻型运动飞机等,鼓励“空中巴士”飞行汽车技术研发、商业化、产品验证等应用场景探索以及对工业生产、农林作业等应用的研究,不断提升产品竞争力和市场适应性,促进低空经济产品价值的发展。

(四) 完善发展生态,促进国内外低空经济高效融合

低空经济的发展需要国内外联合完善发展生态,促进国内外低空经济的高效融合。

首先,加强国际化发展和市场拓展。国内无人机运营企业不仅要继续深耕现有的低空市场,还要不断开发新的市场空间和开拓新的应用领域,推动国内无人机运营企业积极参与国际合作与竞争,提高中国国际地位和品牌影响力。通过建立海外研发中心、参加国际展会等方式,增强国际同行的交流与合作,促进中国无人机产业的国际化进程。

其次,政府需要掌握国内外航材市场动态,继续加强信息基础设施建设,积极引领企业优化规划产能。由政府统一组织采购国内型号持有对应的国外零部件,协调技术资料支持,协商签订到货时间合同,还可以充分发挥临港经济物流优势,对低空经济产业的航空零部件制造企业提供安全保障。

再次,加强低空空域安全监管和完善法律法规,打造良好的发展生态。无人机应用日渐广泛,安全监管和完善的法律法规也将成为完善生态发展的重要保障。政府和相关机构需要制定严格的操作标准和飞行规范,对运输过程中有可能出现的数据安全、隐私泄露等问题严加处理,出台相应的政策法规进行约束和规范,这对于促进低空空域生态发展、保障国内无人机运营企业的市场及合法权益的健康发展起到关键作用。

最后,深化通用航空装备的国内外交流与合作。在自主创新研发和国际合作联合发展模式下,通航飞机多种型号都在探索进口零部件国产供应商替代方案。与国外供应商竞争市场份额,加强创造航空零部件品牌,是国内航空零部件制造企业生存的重要选择。加强零部件创新升级有利于实现通航飞机可持续发展和创新,打造与国外竞争的优势,鼓励通用航空企业在海外开展适航取证、飞行验证和研发设计活动。积极开拓国际市场,促进低空经济的全面发展,为新质生产力持续提供强基固本,增强造血能力。

-

[1] 中央经济工作会议在北京举行 习近平发表重要讲话[N]. 人民日报, 2023−12−13(1). [2] 李强. 政府工作报告——2024年3月5日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上[N]. 人民日报, 2024−03−13(1). [3] 罗爽, 肖韵. 数字经济核心产业集聚赋能新质生产力发展:理论机制与实证检验[J]. 新疆社会科学, 2024(2): 29—40. [4] 余东华, 马路萌. 新质生产力与新型工业化:理论阐释和互动路径[J]. 天津社会科学, 2023(6): 92. [5] 方世南. 习近平生态经济观蕴涵的新质生产力理念研究[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2024, 37(2): 8—14. [6] 周绍东, 胡华杰. 新质生产力推动创新发展的政治经济学研究[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 45(5): 26—35. [7] 刘志彪, 凌永辉, 孙瑞东. 新质生产力下产业发展方向与战略——以江苏为例[J]. 南京社会科学, 2023(11): 59—66. [8] 高帆. “新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J]. 政治经济学评论, 2023, 14(6): 127—145. [9] 周文, 许凌云. 论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J]. 改革, 2023(10): 1—13. [10] 蒲清平, 黄媛媛. 习近平总书记关于新质生产力重要论述的生成逻辑、理论创新与时代价值[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2023, 49(6): 1—11. [11] 管智超, 付敏杰, 杨巨声. 新质生产力:研究进展与进路展望[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2024, 24(3): 125—138. [12] 马克思恩格斯文集: 第5卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 698. [13] 范巧. 中国式现代化视域下加快形成新质生产力的逻辑阐释与机制建构[J]. 经济体制改革, 2024(2): 5—16. [14] 张夏恒, 肖林. 数字化转型赋能新质生产力涌现:逻辑框架、现存问题与优化策略[J]. 学术界, 2024(1): 73—85. [15] 邱海平. 新质生产力理论的科学内涵及其重大创新意义[J]. 财经问题研究, 2024(5): 3—14. [16] 李东民, 郭文. 新质生产力的丰富内涵、生成逻辑与当代意蕴[J]. 技术经济与管理研究, 2024(4): 8—13. [17] 杨广越. 新质生产力的研究现状与展望[J]. 经济问题, 2024(5): 7—17. [18] 李阳, 陈海龙, 田茂再. 新质生产力水平的统计测度与时空演变特征研究[J]. 统计与决策, 2024, 40(9): 11—17. [19] 刘建华, 闫静, 王慧扬, 等. 黄河流域新质生产力水平的动态演进及障碍因子诊断[J]. 人民黄河, 2024, 46(4): 1—7. [20] 王飞, 韩晓媛, 陈瑞华. 新质生产力赋能现代化产业体系:内在逻辑与实现路径[J]. 当代经济管理, 2024, 46(6): 12—19. [21] 陈健, 王丹. 新质生产力赋能乡村全面振兴的内涵特征与实践路径[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2024, 45(2): 99—107. [22] 蒋永穆, 薛蔚然. 新质生产力理论推动高质量发展的体系框架与路径设计[J]. 商业经济与管理, 2024(5): 81—92. [23] 林春, 文小鸥. 资本市场赋能新质生产力形成:理论逻辑、现实问题与升级路径[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2024, 41(2): 66—75. [24] 谭志雄, 穆思颖, 韩经纬, 等. 新质生产力推动全球价值链攀升:理论逻辑与现实路径[EB/OL]. (2024−03−20)[2024−04−01]. [25] 周文, 李雪艳. 民营经济高质量发展与新质生产力:关联机理与互动路径[J]. 河北经贸大学学报, 2024, 45(2): 1—10. [26] 宋丹, 徐政. 新质生产力与数字物流双向交互逻辑和路径[J]. 中国流通经济, 2024, 38(5): 54—65. [27] 冯海芬. 基于新质生产力锻造的职业教育创新逻辑与路径[J]. 职业技术教育, 2024, 45(9): 24—31. [28] 彭绪庶. 新质生产力的形成逻辑、发展路径与关键着力点[J]. 经济纵横, 2024(3): 23—30. [29] 邱超奕. 低空经济“振翅高飞”[N]. 人民日报, 2024−04−01(6). [30] 吴伊蒙, 石志东, 房卫东, 等. 基于空域技术的无线通信物理层信息安全技术研究[J]. 计算机应用与软件, 2016, 33(12): 287—290. [31] 赵云帆. 审批加速度“低空经济”蓄势待发[N]. 21世纪经济报道, 2024−03−26(11). [32] 傅东兴, 王军, 杨君喜, 等. 黑龙江省农用植保无人机运营作业服务现状综述[J]. 农机化研究, 2022, 44(10): 262—268. [33] 中商情报网. 2023年中国民用无人机行业市场前景及投资研究报告[EB/OL]. (2022−06−13)[2023−12−20]. [34] 赵永新. 加强科技创新培育发展新质生产力的新动能[N]. 人民日报, 2024−03−31(2). [35] 徐政, 郑霖豪, 程梦瑶. 新质生产力助力高质量发展:优势条件、关键问题和路径选择[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2023, 49(6): 12—22. [36] 訾谦. 开辟新赛道拓展新空间[N]. 光明日报, 2024−03−31(3). [37] 范恒山. 发展低空经济对我国经济社会产生积极影响[EB/OL]. (2022−02−21)[2024−01−21]. [38] 张震宇. 新质生产力赋能数字乡村建设:转型逻辑与实施路径[J]. 学术交流, 2024(1): 93—107. [39] 阳镇. 技术创新视角下现代化产业体系的再解构[J]. 财经问题研究, 2024(4): 45—56. [40] 张夏恒. 新质生产力赋能数字经济高质量发展:内在逻辑与实现路径[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2024(4): 22—31. [41] 于金闯, 刘丽, 刘丽娜, 等. 产业生态化与现代化产业体系建设:以先进制造业服务化为例[J]. 中国软科学, 2024(4): 67—78. [42] 郭朝先, 陈小艳, 彭莉. 新质生产力助推现代化产业体系建设研究[EB/OL]. (2024−03−29)[2024−04−01]. -

期刊类型引用(14)

1. 霍文虎,刘鹏. 星揆计划助力城市治理智能化. 卫星应用. 2025(01): 24-28 .  百度学术

百度学术

2. 张楠,李诚. 长三角区域低空经济协同发展的立法保障研究. 商业观察. 2025(03): 116-120 .  百度学术

百度学术

3. 谢捷,陈柳钦. 低空经济引领高质量发展的逻辑、机制与路径. 沿海企业与科技. 2025(01): 7-13 .  百度学术

百度学术

4. 赵光辉,李重荣. 低空经济协同发展助推新质生产力发展的逻辑与路径. 企业科技与发展. 2025(01): 22-28 .  百度学术

百度学术

5. 王世泰,谭冲. 低空经济驱动新质生产力发展的理论机理、核心要义及行动要领. 企业科技与发展. 2025(01): 29-35+48 .  百度学术

百度学术

6. 沈占胜,丁立卿. 低空经济:理论焦点及研究展望. 企业科技与发展. 2025(01): 1-11+21 .  百度学术

百度学术

7. 朱海华. 发展低空经济的新质机理、现实困境与突破路径. 企业科技与发展. 2025(01): 12-21 .  百度学术

百度学术

8. 丁姿,夏仕琦. 低空安全内涵探究及治理框架构建. 信息技术与管理应用. 2025(01): 57-69 .  百度学术

百度学术

9. 蒲鑫,李冠林. 全球电动垂直起降飞行器专利技术创新态势与我国对策研究. 中国发明与专利. 2025(03): 37-47 .  百度学术

百度学术

10. 刘松林,张虹,杨青龙,王菲. 低空经济现代化水平的统计测度与时空特征. 统计与决策. 2025(05): 109-115 .  百度学术

百度学术

11. 周琳,欧阳婧. 中国低空经济的投入产出与产业关联分析. 民航学报. 2025(02): 15-18 .  百度学术

百度学术

12. 卢方周,闫坤,李文宇,王芳. 低空经济总体架构与提升路径. 信息通信技术与政策. 2024(11): 2-10 .  百度学术

百度学术

13. 郑立,陈屹力,窦佳丽,邢鑫雨,马龙飞,黄富友,刘之莹. 我国低空运输智联云架构及布局规划策略. 交通运输研究. 2024(06): 104-112 .  百度学术

百度学术

14. 吴寿平. 新质生产力视角下低空经济高质量发展路径研究——基于广西的实践探索. 经济与社会发展. 2024(05): 13-21 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: