Conception of Intercultural Communication Learning of University Students in Western China

-

摘要:

跨文化交际学习观可以体现出学习者对于跨文化交际学习的态度,也能够反映出其在跨文化交际学习过程中的认知和策略的使用。因此,了解中国西部大学生的跨文化交际学习观不仅可以反映其跨文化能力现状,还可以为跨文化交际教学提供一定的理论支撑。通过问卷调查收集数据、探索性因子分析和验证性因子分析,表明大学生跨文化交际学习观包括记忆、考试、训练、增长知识、应用与实践、母语影响、拓展视野七个因子。独立样本T检验结果进一步显示,中国西部大学生中女生比男生更注重跨文化交际学习过程中的训练、增长知识以及帮助自身拓展视野;而不同专业及出国经历并未对西部大学生的跨文化交际学习观造成显著差异,这与当下跨文化交际能力培养不系统有着主要关系;同时,由于西部地区地理及经济因素限制,西部大学生出国机会较少且一般出境时间短,因此出国经历不会对跨文化交际学习观产生显著影响。

Abstract:The conception of intercultural communication can reflect the attitude, cognition as well as the strategies the learners used in their learning process. Therefore, understanding the conception of intercultural communication of Chinese western university students can find the students' Intercultural Communication Competence (ICC) and provide reference for the intercultural communication teaching. This paper firstly uses the questionnaire to collect data, then carries out exploratory factor analysis and confirmed factor analysis. The results show college students' conception of intercultural communication include seven factors: memorizing, testing, drilling and practicing, increasing knowledge, mother language, application and communication, and broadening views. It is also revealed that female students outperform male students in the three factors, like drilling and practicing, increasing knowledge and broadening views through independent sample T test. In addition, there is no significant correlation between college students' conception of intercultural communication learning and their major and overseas experience.

-

一、 引言

2013年,习近平主席正式提出了“一带一路”倡议。从此,中国与沿线周边五十多个国家展开了密切的贸易往来。国际贸易事务的增加对于中国大学生的跨文化交际能力也提出了更高的要求。因此,跨文化交际能力的培养已经属于中国人才培养的一个重要方面。2000年,中国《高等学校英语专业英语本科教学大纲》首次在教学原则中提出了“注重培养跨文化交际能力”的内容,要求在教学过程中“培养学生对文化差异的敏感性、宽容性及处理文化差异的灵活性”[1]。2004年,《大学英语课程教学要求(试行)》也将跨文化交际列为教学的主要内容和目标[2]。2017年,《大学英语教学指南》更是明确提出大学英语课程的人文性体现在跨文化教育上,“学生需要了解国外的社会与文化,增进对不同文化的理解对中外文化异同的意识,培养跨文化交际能力”[3]。中国西部大学生身处“一带一路”前沿,对于“一带一路”倡议的推进和“丝绸之路”的复兴具有不可推卸的责任,其自身跨文化交际能力更是受到了前所未有的挑战和关注。因此,对于中国西部大学生跨文化交际能力的培养成为西部地区人才培养的一个重要课题。

二、 跨文化交际能力及相关研究综述

跨文化交际研究开始于20世纪50年代,1959年,Hall出版的《无声的语言》标志着跨文化交际学科的开端。经过半个多世纪的发展,跨文化交际已经形成了一个较为成熟的学科。然而,对于跨文化交际能力的界定以及培养模式,一直有较多论述,还没有形成一个确切的定义。Hall[4]认为,文化可以被视为是一种无声的语言,在人们的沟通中扮演着重要的角色。20世纪70年代初,Gudykunst[5]从组织传播学的角度总结出文化的四维度理论:个人主义与集体主义、权力距离、阳刚与阴柔、不确定性规避,进而为文化的深入了解提供理论参考。Kohls[6]首次强调了跨文化沟通及其能力,并且提出了解目的国的文化和语言可以使得跨文化交际过程更顺利。而较为权威的是英国学者Byram[7]提出的跨文化交际能力模型,他将跨文化能力分成四个子能力:态度与知识(Attitude & Knowledge)、解释与关联技能(Interpreting & Relating Skills)、发现与互动技能(Discovery & Interaction Skills)和批判性文化意识(Critical Cultural Awareness)。态度指的是“好奇心和开放性,悬置种族中心主义判断的意愿”。知识则泛指“跨文化交际过程中交际者应该具备和运用的本民族和异民族的知识”。后三种能力,解释与关联技能、发现与互动技能和批判性文化意识的培养都是建立在知识和态度的基础之上。在此基础上,外语教育领域提出了具体的跨文化交际能力的教学和培养模式。比较有代表性的研究有:Schmidt[8]提出了跨文化交际能力培养的ABC法,对比分析不同背景下的跨文化交际事件来加强对于双方文化的认识和理解。Houghton[9]的跨文化对话模式(Intercultural Dialogue Model)侧重对学生在跨文化交际过程中价值体系和个人身份发展的考察。Moeller和Osborn[10]提出了具体的跨文化教学目标的原则以及课堂活动方法。Newton等[11]和叶洪[12]介绍了跨文化交际培养“第三空间”的概念,即学习者需要通过跨文化的探索,去创造性地摸索出本族语言文化和外来语言文化之间的一个中间地带。

三、 学习观及相关研究综述

近年来,学习者个体差异及教育观念都受到了广泛关注。其中,学习观不仅是重要的个体差异因素,也是其他诸种教育观念(如教学观、课程观以及师生关系观等)的基础。学习观主要是指“学习者对自身、对影响学习的因素,以及对教与学的本质持有的一般假设”,同时,也是一种受到文化价值观和文化导向影响的自我信念系统,是学习者个体对知识、学习现象和经验所持的认识和态度。因此,每个学生都会在学习活动、教育和文化背景下形成一套自己的学习观,并用其调节自己学习过程中的认知及策略,对教学过程形成评价。同时,也会影响自己的学习动机和自我效能感。根据社会认知理论,学习观属于学习者的主观因素,只有深入了解学习者的学习观,才能准确地理解其学习行为及过程,这对于因材施教,实现个性化的高效学习提供了必要的前提条件。

自20世纪80年代以来,国内外研究者对学习观进行了较多研究。Horwitz首次通过设计“语言学习信念量表”(Beliefs About Language Learning Inventory,BALLI),对学习观进行了深入调查,并发现学习观与学习者的语言学习能力、语言学习难度、语言学习性质、语言学习策略和交流策略、动机和期望五个方面有密切关系[13]。Riley[14]、Yang[15]、Gardner等[16]以及Ehrman和Oxford[17]发现学习观还会对学习者的学习策略选择、学习态度以及自主学习造成显著影响。在此基础上,Marton等[18]和Tsai[19]对学习观的描述构建展开了一系列研究,认为学生的学习观念包括记忆(Memorizing)、考试(Preparing for Tests)、计算和练习(Calculating and Practicing Tutorial Problems)、增长知识(Increase of Knowledge)、应用(Applying)、理解(Understanding)和拓展新视野(Seeing in a New Way)七大类。近年来,国外学习观研究逐渐偏向实证研究,Ellis[20]、Mercer和Ryan[21]的研究表明学习观念对学习者的学习过程和成绩有重要作用。

中国国内对于学习观的研究主要针对的是第二语言习得领域,比较有代表性的研究有:文秋芳等[22-23]就英语学习者的学习观分为管理观念和语言学习观念,并指出语言学习观念包括形式操练观念、功能操练观念和依赖母语观念。刘儒德[24]对于学习观的内涵、发展、形成因素和对学习的影响做了系统的分析,并认为教学改革应该首先从改变学生学习观做起。Peacock[25]和Huang[26]主要分析了文化及文化差异对学习者观念的影响并承认文化的复杂性会导致学习观的分析更加多元。徐世红[27]通过实证调查分析了基于语境的EFL教学方法、学习者观念和学习成绩三者之间的交互作用与关系,结果表明尽管学习者观念个体差异明显却与成绩有显著关系。陆少兵[28]在对国外语言学习观进行综述后从学习信念、学习动机、自我效能感、学习归因和元认知五个维度构建起语言学习观念的概念框架。

目前,中国国内有关学习观的研究基本是针对学习者的英语学习观,而对于跨文化交际的学习观却鲜有人涉及。由于学习观涉及到学习“是什么”和“怎么学”的重要问题,这为了解中国西部大学生跨文化交际学习现状以及制定跨文化交际培养模式起到了至关重要的作用。因此,以中国西部在校大学生为研究对象,对他们的跨文化交际学习观念进行调查,并分析其内涵和特征,以期为中国西部大学生的跨文化能力培养提供一定参考。

四、 研究设计

(一) 研究问题

1) 中国西部大学生跨文化交际学习观的影响因子有哪些?

2) 不同性别、专业及出国经历的学习者在跨文化学习观方面存在怎样的差异?

3) 跨文化交际学习观对于中国西部跨文化交际教学的启示是什么?

(二) 研究对象

研究对象来自笔者所在西北某省一所省属高校,共有380名学生参加了最终问卷调查。受试生源均来自甘肃、陕西、青海等西北地区。

(三) 研究方法

采用的研究方法主要是调查问卷及访谈法。量表的编制主要参考了文秋芳和王海啸[22]、栾琳和郑春萍[29]开发的大学生英语学习观评价量表,并在此基础上进行修改。考虑到中国大学生的跨文化交际能力培养现状,在命题过程中,不仅突出了跨文化交际学习的背景,同时也体现出跨文化能力的特点。此次研究对于跨文化交际能力的定义主要是基于Byram对于跨文化交际能力的四个分类,因此,量表共设计四个因子,即包括语言能力、语用能力、交际能力以及跨文化能力。其中,跨文化能力又包括对于文化的敏感性、宽容性和灵活性。问卷共分为两部分:第一部分为个人信息,包括性别、专业、生源地、国外生活经历等;第二部分为量表主体,采用李克特五级量表构成,分别从“完全同意”到“完全不同意”,共35道题目。

(四) 数据收集与分析

研究于2018学年的秋季学期以电子邮件形式将问卷发送至受试者,问卷共发放380份,收回有效问卷346份,其中,文科专业学生271人,理科专业学生75人;男生92人,女生254人;有过国外生活经历的学生11人。问卷有效率为91.05%。问卷数据采用SPSS 22.0和AMOS 17.0方法进行统计分析,根据数据统计流程,首先将有效问卷数据随机分为两组,每组数据各为173份。第一组数据进行探索性因子分析,以评价问卷内部一致性,检验问卷的信效度,同时判断数据是否可以进行因子分析;第二组数据进行验证性因子分析,再一次确认问卷的信效度,并分析各因子之间的内在联系。在此基础上,采用独立样本T检验,分析不同性别、专业及出国经历的学生在跨文化交际学习观的特点。

五、 研究结果

(一) 探索性因子分析

在进行数据分析之前,此次研究按照1分(完全不同意)~5分(完全同意)为数据进行赋值。其中,题5“如果没有考试,我不会想要学习跨文化交际”和题6“就算我不懂跨文化交际,还是可以很好地生活”为反向题,在赋值时进行了相应调整。数据转换后,第一组数据首先采用Cronbach系数对量表内部信度进行检验,Cronbach’s α总系数=0.825>0.800,评价量表中各因子的实测信度Cronbach’s α系数均≥0.700,这说明评价量表的内部一致性较好,具有较高的可信度。同时,根据描述性统计分析结果,大部分题目的平均分都在3分以上,这表明受试对于量表中考察的跨文化交际学习观持肯定态度。最后,再对跨文化交际学习观量表进行结构效度检验,以判断数据是否适用于因子分析。结果表明,KMO值达到0.859,Barlett球体检验值为0,达到非常显著水平,因此,该量表比较适合进行因子分析。最后,运用主成分分析法按方差最大斜交旋转法对数据进行探索性因子分析。根据总方差解释共提取出七个特征值大于1的因子,累计解释总问卷方差的71.24%。七个因子的信度区间为0.692~0.824,具有较高的信度系数,说明其内在一致性较好。同时,经过旋转后的成分矩阵,七个因子共包含其中的三十个题项,负荷量均>0.500,且每个因子所包含的题项都为三个及以上。如表 1所示,第一个因子包含四个负荷量超过0.600的题项,内容全部涉及跨文化知识学习过程中的记忆环节,因此,第一个因子被命名为“记忆”。第二个因子的五个题项涉及跨文化交际与考试之间的关系,因此,被命名为“考试”。第三个因子包含的三个题项是关于跨文化交际能力的训练方法,被定义为“训练”。第四个因子被命名为“增长知识”,主要考察学习者对于跨文化交际学习的态度和认知。第五个因子包含四个题项,主要涉及跨文化交际学习的学习目标,所以被定义为“应用与实践”。第六个因子包含五个题项,是母语对于跨文化交际学习过程的影响,因而被命名为“母语影响”。第七个因子包括六个题项,与跨文化交际对于学习者认知层面的提升有关,被命名为“拓展视野”。

表 1 跨文化学习观探索性因子分析及负荷题号 原始题项 跨文化学习观因子 记忆 考试 训练 增长知识 应用与实践 母语影响 拓展视野 1 学习跨文化交际知识主要就是将课本中的内容背下来 0.671 2 学习跨文化交际主要就是将老师上课所讲的东西记下来 0.834 3 学习跨文化交际主要就是记忆一些跨文化知识或跨文化技巧及一些有用的句型 0.780 4 学习跨文化交际跟学习其他文科课程一样,最重要的就是要将课本中的内容背下来 0.733 5 如果没有考试,我不会想要学习跨文化交际 0.734 6 就算我不懂跨文化交际,还是可以很好地生活 0.722 7 学习跨文化交际是为了让自己熟悉考试时可能出现的各种题目 0.708 8 主要是因为要考试,所以我才会学习跨文化交际 0.765 9 我学习跨文化交际与考试有很大的关系 0.688 10 学习跨文化交际是一个做大量文化知识输入的过程,包括听、说、读、写、翻译练习等 0.692 11 要学习跨文化交际就必须不断地学习跨文化交际知识及技能 0.737 12 学习跨文化交际与反复的实践有很大的关系 0.675 13 当老师教我新的跨文化交际的知识时,我就是在学习跨文化交际 0.684 14 学习跨文化交际就是学会如何将跨文化知识与日常实践相结合 0.660 15 当我新增一些与跨文化交际有关的知识时,我就是在学习跨文化交际 0.520 16 理解跨文化交际知识的最好的方法就是翻译 0.637 17 要想把听到的跨文化交际内容记下来,最好的方法是记中文 0.701 18 用英语进行跨文化交际时,最好用中文想好要说的内容 0.844 19 用英语进行跨文化交际文本写作时,最好的方法是先用中文组织好想写的内容 0.820 20 学习跨文化交际主要是为了更好地跟外国人沟通 0.536 21 学习跨文化交际主要是为了到国外观光旅行 0.757 22 学习跨文化交际主要是为了到国外进一步学习深造 0.796 23 学习跨文化交际主要是为了跟外国人交朋友 0.851 24 学习跨文化交际主要是为了更好地欣赏外国电影或电视剧 0.810 25 学习跨文化交际可以让我理解更多的文化与各种社会现象 0.767 26 学习跨文化交际主要是为了扩展我的视野 0.832 27 学习跨文化交际主要是帮助我获得看待世界各国社会现象或事物的新观点 0.836 28 学习跨文化交际主要是帮助我改变自己看待世界各国社会现象或事物的方式 0.848 29 学习跨文化交际是让我理解多元文化的一种方式 0.785 30 学习跨文化交际可以培养我不同的人生观 0.604 (二) 验证性因子分析

验证性因子分析是通过建立结构方程模式来对探索性因子的结果进行验证,从而检验探索性因子是否能够很好地与研究目的相契合。根据已经发现的跨文化交际学习观所包含的七个因子,采用AMOS17.0构建跨文化交际学习观的一阶模型。为了明确该模型是否能较好地反映现有数据,笔者对其进行了拟合度检查,并根据系统提示的估计值、修正路径和指数,对模型进行了修正,修正后的模型拟合度值如表 2所示。

表 2 跨文化学习观因子修正模型的拟合结果参数类型 X2/df P GFI RMSEA CFI NFI IFI 修正模型指数 1.222 0.013 0.907 0.036 0.982 0.912 0.983 理想值 < 2.000 >0.050 >0.900 < 0.100 >0.900 >0.900 >0.900 拟合结果 较好 较好 较好 较好 较好 较好 较好 从表 2中可以看出,该模型有很好的拟合度,能够较好地反映数据,同时验证了记忆(x2/df)、考试(P)、训练(GFI)、增长知识(RMSEA)、母语影响(CFI)、应用与实践(NFI)和拓展视野(IFI)这七个因子能够较好地代表跨文化交际学习观这个变量。

(三) 独立样本T检验

根据统计学理论,判别两组平均数差异检验的T值是否显著,亦可以参考差异值的“95%的置信区间”,若是估计所得的区间估计值包括0这个数值,则表示两者的差异不明显;若是平均数差异“95%的置信区间”不包括0在内,表示两者的差异显著。

中国西部大学生男、女生跨文化交际学习观差异的独立样本T检验结果如表 3所示。表 3显示,题10~12,14~15和25~30中“差值95%置信区间”未包含0,因此具有显著差异性。即男生和女生在跨文化交际学习中的训练、增长知识及拓展视野三个因子上面有显著差异。其他因子方面的差异并不显著。从得分均值来看,女生比男生更注意跨文化交际学习过程中的训练和知识增长,同时,也更认可跨文化交际学习对其认知层面的提升作用。

表 3 不同性别学生对于跨文化能力学习观差异的独立样本T检验题号 题项 性别 均值 标准差 显著性 差值95%置信区间 上限 下限 10 学习跨文化交际是一个做大量文化知识输入的过程,包括听、说、读、写、翻译练习等 男 3.63 0.874 0.890 -0.528 -1.40 女 3.96 0.787 11 要学习跨文化交际就必须不断地学习跨文化交际知识及技能 男 3.73 0.866 0.116 -0.506 -0.124 女 4.04 0.771 12 学习跨文化交际与反复的实践有很大的关系 男 3.76 0.843 0.613 -0.571 -1.90 女 4.14 0.777 14 学习跨文化交际就是学会如何将跨文化知识与日常实践相结合 男 3.63 0.861 0.230 -0.590 -0.172 女 4.01 0.878 15 学习跨文化交际就是学会如何将跨文化知识与日常实践相结合 男 3.60 0.696 0.724 -0.385 -0.033 女 3.81 0.748 25 学习跨文化交际可以让我理解更多的文化与各种社会现象 男 3.63 0.766 0.077 -0.588 -0.238 女 4.04 0.718 26 学习跨文化交际主要是为了扩展我的视野 男 3.60 0.826 0.133 -0.669 -0.293 女 4.08 0.710 27 学习跨文化际主要是帮助我获得看待世界各国社会现象或事物的新观点 男 3.66 0.829 0.467 -0.610 -0.229 女 4.08 0.783 28 学习跨文化交际主要是帮助我改变自己看待世界各国社会现象或事物的方式 男 3.67 0.772 0.755 -0.537 -0.155 女 4.02 0.807 29 学习跨文化交际是让我理解多元文化的一种方式 男 3.72 0.830 0.468 -0.592 -0.210 女 4.12 0.786 30 学习跨文化交际可以培养我不同的人生观 男 3.68 0.824 0.620 -0.527 -0.135 女 4.02 0.815 如表 4所示,根据不同专业学生的独立样本T检验值,题1“学习跨文化交际主要就是将课本中的内容背下来”、题4“学习跨文化交际跟学习其他文科课程一样,最重要的就是要将课本中的内容背下来”和题7“学习跨文化交际是为了让自己熟悉考试时可能出现的各种题目”中“差值95%置信区间”没有包含0,这表示文科生和理科生在跨文化交际学习中对于考试和训练两个因子中存在显著差异,但是由于涉及题目过少,因此,可以视为中国西部大学生文科生和理科生在跨文化学习观方面并无显著差异。

表 4 不同专业学生对于跨文化能力学习观差异的独立样本T检验题号 题项 专业 均值 标准差 显著性 差值95%置信区间 上限 下限 1 学习跨文化交际主要就是将课本中的内容背下来 文科 2.85 1.297 0 -0.636 -0.059 理科 3.20 1.065 4 学习跨文化交际和学习其他文科课程一样,最重要的就是要讲课本中的内容背下来 文科 2.97 1.205 0.003 -0.595 -0.104 理科 3.32 0.872 7 学习跨文化交际是为了让自己熟悉考试时可能出现的各种题目 文科 3.07 1.112 0.007 -0.690 -0.157 理科 3.49 0.705 不同出国经历的大学生跨文化交际学习观差异的独立样本T检验结果如表 5所示,除题10、题11和题26三题表现出显著差异外,其余题目均显示出国经历对于西部大学生的跨文化交际学习观并无产生明显差异。也就是说,对于西部大学生来说,出国经历对其跨文化交际学习观并未造成较大影响。

表 5 不同出国经历学生对于跨文化能力学习观差异的独立样本T检验题号 题项 出国经历 均值 标准差 显著性 差值95%置信区间 上限 下限 10 学习跨文化交际一个做大量文化知识输入的过程,包括听、说、读、写、翻译练习等 有 3.18 1.401 0.016 -1.660 -0.226 无 3.90 0.790 11 要学习跨文化交际就必须不断地学习跨文化交际知识技能 有 3.36 1.433 0.001 -1.581 -0.132 无 3.98 0.775 26 学习跨文化交际主要为了扩展我的视野 有 3.45 1.440 0.001 -1.482 -0.250 无 3.97 0.783 六、 结果与讨论

(一) 大学生跨文化交际学习观的维度

通过探索性因子分析和验证性因子分析,研究最终确定大学生跨文化交际学习观共包含七个维度,即大学生认为跨文化交际的学习主要会受到记忆、考试、训练、增长知识、母语影响、应用与实践和拓展视野七个因子的影响。该维度结构与文秋芳和王海啸[22]、徐世红[27]、栾琳和郑春萍[29]对于外语学习观的研究结果基本一致。其中,记忆、考试、训练与徐世红[27]、栾琳和郑春萍[29]外语学习观维度相吻合,这就表明在学习者的观念中,跨文化交际的学习与外语学习有共通之处,即都需要大量的背诵识记和知识的练习才能够有效提升学习效果。同时,也需要考试来检验学习成果或者说应付考试是学习者学习跨文化交际的动机之一。增长知识、应用与交流和拓展新视野与栾琳和郑春萍[29]、文秋芳和王海啸[22]的研究结果相呼应,说明学习者认同跨文化交际学习会提高他们的知识储备,促进他们在日常生活中的人际交往。最后,母语影响与文秋芳和王海啸[22]提出的“母语策略”相类似,认为母语对于跨文化交际学习会产生一定的积极影响。

除此之外,根据结构方程模型中的假设检验数据显示,跨文化交际学习观中的七个维度存在如下显著性水平关系:记忆和考试、记忆和训练、记忆和应用与实践、记忆和拓展视野、记忆与母语影响、训练和拓展视野、训练和增长知识、考试和拓展视野、增长知识和拓展视野、母语影响与拓展视野之间均产生直接影响。其中,“记忆”几乎与所有维度都产生了直接影响,这就说明在学习者的认知中,跨文化交际的学习及学习目标的达到主要以知识识记与背诵为主,即认为这是一门偏重于理论知识学习的学科,这与跨文化交际侧重交际和实际应用的本质有所背离。

(二) 性别、专业和出国经历对跨文化交际学习观的影响

独立样本T检验的研究结果表明,就中国西部大学生的跨文化交际学习观而言,性别因素在个别维度上有显著差异,如训练、增长知识和拓展视野三个方面。从得分中可以看出,女生比男生跨文化交际学习的动机要高,同时比男生也表现出了更加强烈的跨文化交际实践的欲望。但是不同专业及出国经历均未对大学生的跨文化交际学习观产生明显差异。研究认为造成以上结果的原因主要如下:①目前,针对中国西部大学生跨文化交际能力的培养暂未形成系统的培养方案,而且大部分高校的跨文化交际课程仅针对英语专业学生开设,而非英语专业学生的跨文化交际学习则处于空白或者自为状态,因此,不同学科和专业的学习者在跨文化交际学习观上面并未出现明显差异。②考虑到地理位置及经济状况等因素,西部地区大学生的学习资源和学习环境相对受限,出国生活和学习的机会较少。研究对研究受试中仅有的11名有过国外生活经历的学生进行访谈时了解到,这11名学生出境经历都源于暑假学术交流和旅游,出境时间较短,期间并未深入体验当地人民的生活,与外国人进行直接交际的机会也相当有限,因此并未感受到境外生活经历会对其跨文化交际学习观有太大影响。总之,一方面,说明跨文化交际的学习是一个持久且有意识的过程,短期的跨文化经历也许会对学生的跨文化交际意识和敏感度有所提高,但是对于学生跨文化交际的学习观念影响并不明显;另一方面,也说明学习观属于内隐的元认知,具有一定的稳定性[29]。

(三) 西部大学生跨文化交际学习观对于跨文化交际教学的启示

根据结构方程模型中的假设检验数据显示,跨文化交际学习观中的七个因子存在如下显著性水平关系:记忆和考试、记忆和训练、记忆和应用与实践、记忆和拓展视野、记忆与母语影响、训练和拓展视野、训练和增长知识、考试和拓展视野、增长知识和拓展视野、母语影响与拓展视野之间均产生直接影响。这些因子间的直接影响对于跨文化交际能力的培养提供了理论支持。

首先,“记忆”与其他六个因子之间都产生了直接关系,这就说明记忆和背诵对于跨文化交际能力的培养是非常必要的。记忆是一切学科学习的基础。因此,跨文化交际课程的教学一定要涵盖基础的跨文化交际知识,包括各个国家社会文化的习俗禁忌、民族宗教、风土人情及政治体系等内容。充分了解不同国家的社会文化特色是进行跨文化交往的基础。在此过程中,也不能忽略母语对于跨文化交际知识记忆及拓展的影响。相较于中国中东部及发达沿海地区的大学生来说,西部大学生的英语学习环境及学习资源有限,其英语综合能力也相对较差。如果在跨文化交际教学过程中全部引入难度较大的英语教材或者全英授课模式,那么学生的接受度就不会太好,进而影响学生的归因和学习兴趣。应该根据学生现有英语水平的基础上,采用难度适宜的教材或者阅读材料,在授课过程中也要注意母语的适度使用,做到因材施教。这样才能让学生得到足够的知识输入,从而加强其跨文化交际学习的学习动机和自我效能感。

其次,跨文化交际学习过程中的训练、考试均和拓展视野有直接关系,而训练却和考试之间没有直接关系,这就说明了跨文化交际能力的培养目标并不仅是为了提高学生的考试成绩,而是增长学生的跨文化交际知识和技能,为其跨文化交际实践和应用打下坚实基础。训练和考试都只是跨文化交际学习的一种手段,因此不应该将考试作为跨文化交际课程的主要评价方式,而应该增加过程化评价的比重,即加强对学生跨文化技能的训练,如让学生多参与跨文化案例分析和情景再现等教学活动,并记录下学生的日常表现。

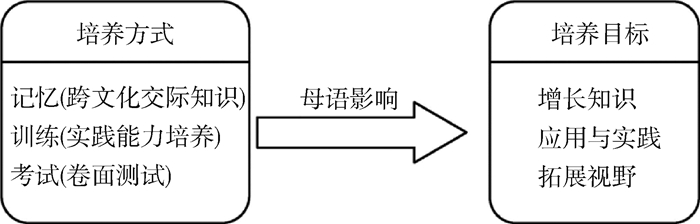

综上所述,在跨文化交际课程的教学过程中,记忆、训练和考试属于跨文化交际学习的培养方式,而增长知识、应用与实践和拓展视野则属于跨文化交际的培养目标,其中母语影响为跨文化交际能力的培养起到了一定的促进作用,如图 1所示。

七、 结语

研究通过对346名中国西部在校大学生的跨文化交际学习观进行问卷调查后发现,跨文化交际学习观受到记忆、考试、训练、母语影响、增长知识、应用与实践和拓展视野七个主要因子的影响。其中,记忆、考试、训练为跨文化交际学习的方法和手段,而增长知识、应用与实践和拓展视野为跨文化交际学习的目标和结果。在此过程中,母语影响对于跨文化交际能力的实现起到了积极的促进作用。因此,只有通过记忆大量的跨文化交际知识,同时辅以一定形式的训练和考试,才可能提高跨文化交际能力知识、技能并提高学生的跨文化交际能力。鉴于此,研究对于西部地区大学生跨文化交际课程的设置、评价方法等方面提出了一定建议,其实施的具体措施及有效性仍需在今后的实践中加以验证。

注释:

大学生发展研究专题主持人语:高等教育的根本任务是培养社会主义的建设者和接班人。当代大学生承载着时代赋予的艰巨使命,是推动社会进步和未来发展的中坚力量。时刻关注学生健康成长,为学生提供学习、生活和工作等良好的环境和条件,做学生思想的引路人、奋斗的同行者,不仅仅是高校管理者、教师的重任,也是高等教育研究者应该投注研究和思索的重要议题。本期专题刊发的三篇文章,用充满热情的笔触带领读者走进三个不一样的场景,演绎大学生的青春与活力。对话来自西部的大学生,了解其跨文化交际学习观,感知其跨文化能力,体会跨文化交际学习的供给缺失和呼吁拓展空间;联络八方走入大学生居住和社交的重要场所,走进高校学生公寓,从硬件环境及管理制度两方面着力考察大学生居住学生公寓对于其大学适应性的影响;无论大学生们身处何处、徜徉哪方校园,我们不问西东却深知大学生具有何种得失观必将影响其自身全面发展,也关乎到未来社会发展进程,研究深入旨在推动多方共同努力实施培育对策。以上这些研究为我们展示了大学生多维图景,复杂而清新;述说着期待,欣喜远送大学生们朝气蓬勃走向未来。——马永红(教育部全国大学生职业发展教育研发基地首席专家, -

表 1 跨文化学习观探索性因子分析及负荷

题号 原始题项 跨文化学习观因子 记忆 考试 训练 增长知识 应用与实践 母语影响 拓展视野 1 学习跨文化交际知识主要就是将课本中的内容背下来 0.671 2 学习跨文化交际主要就是将老师上课所讲的东西记下来 0.834 3 学习跨文化交际主要就是记忆一些跨文化知识或跨文化技巧及一些有用的句型 0.780 4 学习跨文化交际跟学习其他文科课程一样,最重要的就是要将课本中的内容背下来 0.733 5 如果没有考试,我不会想要学习跨文化交际 0.734 6 就算我不懂跨文化交际,还是可以很好地生活 0.722 7 学习跨文化交际是为了让自己熟悉考试时可能出现的各种题目 0.708 8 主要是因为要考试,所以我才会学习跨文化交际 0.765 9 我学习跨文化交际与考试有很大的关系 0.688 10 学习跨文化交际是一个做大量文化知识输入的过程,包括听、说、读、写、翻译练习等 0.692 11 要学习跨文化交际就必须不断地学习跨文化交际知识及技能 0.737 12 学习跨文化交际与反复的实践有很大的关系 0.675 13 当老师教我新的跨文化交际的知识时,我就是在学习跨文化交际 0.684 14 学习跨文化交际就是学会如何将跨文化知识与日常实践相结合 0.660 15 当我新增一些与跨文化交际有关的知识时,我就是在学习跨文化交际 0.520 16 理解跨文化交际知识的最好的方法就是翻译 0.637 17 要想把听到的跨文化交际内容记下来,最好的方法是记中文 0.701 18 用英语进行跨文化交际时,最好用中文想好要说的内容 0.844 19 用英语进行跨文化交际文本写作时,最好的方法是先用中文组织好想写的内容 0.820 20 学习跨文化交际主要是为了更好地跟外国人沟通 0.536 21 学习跨文化交际主要是为了到国外观光旅行 0.757 22 学习跨文化交际主要是为了到国外进一步学习深造 0.796 23 学习跨文化交际主要是为了跟外国人交朋友 0.851 24 学习跨文化交际主要是为了更好地欣赏外国电影或电视剧 0.810 25 学习跨文化交际可以让我理解更多的文化与各种社会现象 0.767 26 学习跨文化交际主要是为了扩展我的视野 0.832 27 学习跨文化交际主要是帮助我获得看待世界各国社会现象或事物的新观点 0.836 28 学习跨文化交际主要是帮助我改变自己看待世界各国社会现象或事物的方式 0.848 29 学习跨文化交际是让我理解多元文化的一种方式 0.785 30 学习跨文化交际可以培养我不同的人生观 0.604 表 2 跨文化学习观因子修正模型的拟合结果

参数类型 X2/df P GFI RMSEA CFI NFI IFI 修正模型指数 1.222 0.013 0.907 0.036 0.982 0.912 0.983 理想值 < 2.000 >0.050 >0.900 < 0.100 >0.900 >0.900 >0.900 拟合结果 较好 较好 较好 较好 较好 较好 较好 表 3 不同性别学生对于跨文化能力学习观差异的独立样本T检验

题号 题项 性别 均值 标准差 显著性 差值95%置信区间 上限 下限 10 学习跨文化交际是一个做大量文化知识输入的过程,包括听、说、读、写、翻译练习等 男 3.63 0.874 0.890 -0.528 -1.40 女 3.96 0.787 11 要学习跨文化交际就必须不断地学习跨文化交际知识及技能 男 3.73 0.866 0.116 -0.506 -0.124 女 4.04 0.771 12 学习跨文化交际与反复的实践有很大的关系 男 3.76 0.843 0.613 -0.571 -1.90 女 4.14 0.777 14 学习跨文化交际就是学会如何将跨文化知识与日常实践相结合 男 3.63 0.861 0.230 -0.590 -0.172 女 4.01 0.878 15 学习跨文化交际就是学会如何将跨文化知识与日常实践相结合 男 3.60 0.696 0.724 -0.385 -0.033 女 3.81 0.748 25 学习跨文化交际可以让我理解更多的文化与各种社会现象 男 3.63 0.766 0.077 -0.588 -0.238 女 4.04 0.718 26 学习跨文化交际主要是为了扩展我的视野 男 3.60 0.826 0.133 -0.669 -0.293 女 4.08 0.710 27 学习跨文化际主要是帮助我获得看待世界各国社会现象或事物的新观点 男 3.66 0.829 0.467 -0.610 -0.229 女 4.08 0.783 28 学习跨文化交际主要是帮助我改变自己看待世界各国社会现象或事物的方式 男 3.67 0.772 0.755 -0.537 -0.155 女 4.02 0.807 29 学习跨文化交际是让我理解多元文化的一种方式 男 3.72 0.830 0.468 -0.592 -0.210 女 4.12 0.786 30 学习跨文化交际可以培养我不同的人生观 男 3.68 0.824 0.620 -0.527 -0.135 女 4.02 0.815 表 4 不同专业学生对于跨文化能力学习观差异的独立样本T检验

题号 题项 专业 均值 标准差 显著性 差值95%置信区间 上限 下限 1 学习跨文化交际主要就是将课本中的内容背下来 文科 2.85 1.297 0 -0.636 -0.059 理科 3.20 1.065 4 学习跨文化交际和学习其他文科课程一样,最重要的就是要讲课本中的内容背下来 文科 2.97 1.205 0.003 -0.595 -0.104 理科 3.32 0.872 7 学习跨文化交际是为了让自己熟悉考试时可能出现的各种题目 文科 3.07 1.112 0.007 -0.690 -0.157 理科 3.49 0.705 表 5 不同出国经历学生对于跨文化能力学习观差异的独立样本T检验

题号 题项 出国经历 均值 标准差 显著性 差值95%置信区间 上限 下限 10 学习跨文化交际一个做大量文化知识输入的过程,包括听、说、读、写、翻译练习等 有 3.18 1.401 0.016 -1.660 -0.226 无 3.90 0.790 11 要学习跨文化交际就必须不断地学习跨文化交际知识技能 有 3.36 1.433 0.001 -1.581 -0.132 无 3.98 0.775 26 学习跨文化交际主要为了扩展我的视野 有 3.45 1.440 0.001 -1.482 -0.250 无 3.97 0.783 -

[1] 高等学校外语专业教学指导委员会英语组.高等学校英语专业英语本科教学大纲[M].上海:上海外语教育出版社, 2000:12. [2] 中国教育部高等教育司.大学英语课程教学要求(试行)[M].北京:高等教育出版社, 2004:1. [3] 中国教育部.大学英语教学指南[EB/OL].(2017-01-31)[2018-12-01].. [4] HALL E T. The silent language[M].New York:Doubleday, 1959:50-66.

[5] GUDYKUNST W B. Bridging differences:Effective intergroup communication[M].London:Sage Publications, 2004:33-71.

[6] KOHLS L R. Survival kit for overseas living[M]. Chicago:Intercultural Press, 1979:179-230.

[7] BYRAM M. Teaching and assessing intercultural communicative competence[M]. New York:Multilingual Matters, 1997:47-54.

[8] SCHMIDT P. The ABC's of cultural understanding and communication[J]. Equity & Excellence in Education, 1998(2):28-38.

[9] HOUGHTON S. Intercultural dialogue in practice:Managing value judgment in foreign language education[M].New York:Multilingual Matters, 2012:41-60.

[10] MOELLER A, OSBORN S. A pragmatist perspective on building intercultural communicative competency:From theory to classroom practice[J]. Foreign Language Annals, 2014(4):669-683.

[11] NEWTON J, YATES E, NOWITZKI S. Report to the ministry of education-intercultural communicative language teaching: Implications for effective teaching and learning[EB/OL]. (2015-10-29)[2018-12-01]. 10/29/2015.

[12] 叶洪.后现代批判视域下跨文化外语教学与研究的新理路——澳大利亚国家级课题组对跨文化"第三空间"的探索与启示[J].外语教学与研究, 2012(1):116-126. [13] HORWITZ E K. Surveying student beliefs about language learning[M]//WENDEN A, RUBIN J. Learner strategies in language learning. Hemel Hempstead: Prentice Hall, 1987: 110-129.

[14] RILEY P. BATs and BALLs: Beliefs about talk and beliefs about language learning[C]//Proceedings of the International Conference AUTONOMY 2000: The Development of Learning Independence in Language Learning. Bangkok: King Mongkut's Institute of Technology, 1996: 151-168.

[15] YANG N D. The relationship between EFL learners' beliefs and learning strategy use[J]. System, 1999(27):515-535.

[16] GARDNER R C, MASGORET A M, TENNANT J, et al.Integrative motivation:Changes during a yearlong intermediate level language course[J].Language Learning, 2004(54):1-34.

[17] EHRMAN M E, OXFORD R L. Cognition plus:Correlates of language learning success[J].Modern Language Journal, 1995(1):67-89.

[18] MARTON F, DALLA G, BEATY E, et al. Conceptions of learning[J]. International Journal of Educational Research, 1993(3):277-300.

[19] TSAI C C. Conceptions of learning science among high school students in Taiwan:A phenomenongraphic analysis[J].International Journal of Science Education, 2004(14):1733-1750.

[20] ELLIS R. Learner beliefs and language learning[J]. Asian EFL Journal, 2008(4):7-25.

[21] MERCER S, RYAN S. A mindset for EFL:Learners' beliefs aboutthe role of natural talent[J]. ELT Journal, 2010(4):436-444.

[22] 文秋芳, 王海啸.大学生英语学习观念与策略的分析[J].解放军外国语学院学报, 1996(4):61-75. [23] 文秋芳.英语学习者动机、观念、策略的变化规律与特点[J].外语教学与研究, 2001(2):105-110. [24] 刘儒德.学生的学习观及其对学习的影响[J].高等教育研究, 2005(5):59-62. [25] PEACOCK M. Exploring the gap between teachers' and learners' beliefs about "useful" activities for EFL[J].International Journal of Applied Linguistics, 1998(2):233-250.

[26] HUANG Z.Learner beliefs of language learning revisited[J]. Sino-US English Teaching, 2006(3):62-67.

[27] 徐世红.基于语境的EFL教学方法、学习者观念与学习成绩的关系实证研究[J].外语教学, 2014(4):55-63. [28] 陆少兵.国外语言学习观念研究综述[J].外语电化教学, 2016(4):16-22. [29] 栾琳, 郑春萍.大学生英语学习观评价量表的编制与应用[J].现代教育技术, 2017(9):85-92.

下载:

下载: