Identification and Controversy of Research Misconduct

-

摘要:

针对科研不端认定依据不明确的问题, 在已有研究和政策的基础上, 将科研不端认定的依据总结为科学规范、主观动机和危害后果三个方面, 讨论了其具体内涵, 即独有规范与普遍规范, 诚实的错误、疏忽与故意, 对知识体系、奖励系统与社会危害。在此基础上分析认为, 科学规范问题、动机黑箱特征和危害判断标准模糊是导致科研不端认定争议的主要原因, 提出科研不端的认定流程, 并结合不可重复现象, 做出具体阐释。指出, 科研不端认定应由小同行主导, 确保客观性; 程序透明, 实现公正性; 有本土标准, 体现适宜性。

Abstract:To solve the problem of the unclear basis for identification of research misconduct, three aspects of the basis are summarized as scientific norms, subjective motives and harmful consequences.The specific connotations of the three aspects are discussed, i.e., unique norms and universal norms; honest mistakes, negligence and deliberateness; harm to the knowledge system, reward system and society. Based on this, it is believed that scientific norms, black box characteristics of motivation, and vague judgment standards for harm are the main reasons for the controversy of the identification of research misconduct. The process of the identification of research misconduct is proposed with a specific explanation of the non-repeatable phenomenon. The identification of research misconduct should be led by small peers to ensure objectivity and be transparent to achieve fairness; local standards should be set to show suitability.

-

2021年1月21日,中华人民共和国科学技术部发布《科技部关于近期查处的论文造假有关情况的通报》,公布了对多位学者论文涉嫌造假问题的调查处理结果,其中涉案院士均未被发现论文造假[1]。调查结论引发了举报人的不满和社会上的一些争议。随后,一位国内举报人再次向中国科学院学部科学道德建设委员会发送举报邮件;另一位举报人,斯坦福大学比克(Bik)博士则连发多条推文对调查结果表示失望。《自然》(Nature)杂志发文借被访谈者之口指出,调查结论不能让人信服[2]。事实上,在科研不端调查和认定方面,美国也不能让该国科学界满意,如研究显示,美国科学家感知到的科研不端发生概率的均值为14.12%,最高达到33.3%[3],但是基于披露的科研不端案件来计算,科研不端的发生概率仅有十万分之一[4]。这些现象出现的重要原因之一在于科研不端认定的复杂性。

科研不端认定的复杂性导致相关争议焦点往往不在于结论本身,而是得出结论的过程,特别是认定(或排除)科研不端的依据是什么?对于这一问题的回答,目前不同国家、地区和组织在科研不端认定时秉持的尺度和标准有很大差异。2019年二十部委联合发布的《科研诚信案件调查处理规则(试行)》虽然明确了科学失信行为的具体表现,但却没有给出认定这些行为的依据,科学失信行为认定实际上是留给调查专家小组来判断的[5]。美国科技政策办公室认为科研不端要满足三条标准:严重违背研究共同体认可的实践;不端行为是故意的、明知的或轻率的;有优势证据证明指控[6]。《澳大利亚负责任研究行为准则》指出科研不端要满足以下条件:第一,违反此准则;第二,故意的、轻率的、恶劣的以及疏忽;第三,造成严重后果[7],学界也提出了一些影响科研不端认定的因素。例如,Nylenna和Simonsen[8]认为在科研实践中,好的研究行为与造假之间没有清晰的界限,存在漫长的灰色地带, 故意是造假行为的特征。Guston[9]梳理了美国科研不端政策形成过程中的规范和动机问题。Göran[10]指出在灰色地带中认定科研不端有两点争议:一是科研不端的范围,二是最低程度的动机要求。综合已有政策和研究,科研不端认定的依据可总结为:科学规范、主观动机和危害后果。但这些依据的内涵和问题,还有待进一步阐明。下文将深入讨论它们的具体内涵,阐释科研不端认定争议产生的理论根源,建立科研不端认定的分析框架。厘清这一问题,对深入理解科研不端本质,指导科研不端调查,树立官方调查结论的公信力,有重要意义。

一、 违反科学规范

(一) 独有规范与普遍规范

科学规范是辨别科研行为好坏的准绳,也是科研不端认定的基本依据。但科学规范是什么?是否具有独特性?对这些问题曾经有不同观点。

一种观点认为,科学领域没有特殊的规范,以哲学家Schmaus为代表。Schmaus[11]认为,科研不端违反了普遍的道德规范,如诚实和职业责任,与其他职业并无不同。科学界的不端行为虽然发生在科研环境中,但又不是科研环境中所独有的,如抄袭在文学、电影等领域也存在,伪造数据在财务、审计等领域也不鲜见。因此,其他领域的不端行为,出现在科学活动中时,也可被认定为科研不端;这种观点体现在美国早期的科研不端政策中。20世纪80年代初,美国国立卫生研究院将不当使用经费、违反资助条件等行为列为“其他不端行为”,其他不端行为也属于科研不端[12]。1990年,美国国家自然科学基金以科研不端为“罪名”处罚了一位在田野工作中对学生进行性骚扰的教授[13]。另一种观点认为,科研不端违反了科学活动的独有规范,以科学社会学家默顿和Zuckerman为代表。默顿[14]指出,普遍主义、公有主义、无私利性和有组织的怀疑主义是科学活动的独特规范。Zuckerman[15]将科研不端与这些规范对应起来,如造假行为违反了无私利性规范和有组织怀疑主义规范,剽窃行为违反了公有主义规范和普遍主义规范。Zuckerman[16]还在默顿规范的基础上,进一步区分了社会规范和技术规范,认为科研不端大部分是违反社会规范中的无私利性。技术规范要求研究在经验层面上可证实性或可证伪性,包括特殊的学科和专业规范,如不正确使用仪器,未合理设计实验方案等,但这类行为不是科研不端。实践中,两种规范经常交织在一起,有的行为看似违反技术规范,实际上是出于私利。但是,Zuckerman并没有给出区分违反两类规范行为的实践标准。

从管理角度来看,科研不端被认为是违反了科学活动的独有规范,从而排除了其他领域也存在的不端行为。有三点理由:第一,如果把科研不端解释为违反一般道德规范,科研不端的原因就是科学家个人的品质和道德问题,这无助于从管理角度解决问题。第二,科研不端调查需要科学家的专业判断,如果把其他领域的不端行为与需要科学专业判断的不端行为放在同一管理体系下,将使调查变得复杂。正是基于这一理由,1999年美国科技政策办公室最终将“其他不端行为”排除在科研不端定义之外。第三,“其他不端行为”通常受到已有法规的管制,不必再纳入科研不端范围,从而避免了科研不端认定、处罚与已有法规相冲突。例如,在埃里克·玻尔曼案中,由于存在对政府资助的大额财务欺诈行为,埃里克·玻尔曼受到了刑法和民法处罚[17],这时财务欺诈行为不属于科研不端。

(二) 科学规范问题与认定争议

作为科研不端认定依据的科学规范,有时是非常模糊的,导致调查者在科研不端和学术争议之间难以做出判断。这种科学规范的模糊性,表现为默会规范、新规范和多重规范。

其一,默会规范是指一些技术性规范不能被明言表达,它们是经验内容。例如,对异常数据的取舍,有时依赖个体经验和实际情况来判断,稍有不慎就可能被认定为篡改数据。

其二,新规范是指突破传统学科规范的做法,这种做法常遭到传统规范维护者的反对,此种情况属于学术争议。例如,斯坦福大学文学实验室采用计算和定量的文学研究方式来分析文学史,由于新规范未获普遍认可,相关成果投稿被拒①。特别是,当一个领域或学科正处于科学革命阶段时,新的研究规范正在形成,对学科原有的基本假设和概念都形成冲击时,新规范与旧规范形成冲突和对立。

其三,多重规范是指在解决特定科学问题时,不同的科研规范共存。例如,临床研究结果呈现方式有意向治疗和实际治疗两种。意向治疗的实验数据包含那些退出研究的或不遵守医嘱的患者,可能低估治疗的有效性;实际治疗通常只使用完成治疗患者的数据,这样更能突出治疗作用,而可能忽视风险。由于多重规范的存在,有的制药企业故意隐瞒意向治疗数据,仅报告实际治疗数据;对这种做法的质疑属于学术争议,而不涉及科研不端[18]。

二、 判断主观动机

(一) 诚实的错误、疏忽与故意

在科研不端问题引起关注的早期,动机并没有成为明确的科研不端认定的依据。Guston[9]指出,Zuckerman对社会规范和技术规范的区分,实际是划分出作假和错误,但是并未考虑是有意的还是无意的。早期管理者对科研不端的主观动机问题也没有清晰的认识,20世纪80年代美国卫生部曾经向公众征求意见,询问是否应当把主观动机作为科研不端认定的依据,如果纳入的话,应当以什么标准来认定,最后并没什么实质性收获[9]。随着对科研不端认识的深入,学界和管理者发现主观动机对于区分错误和作假至关重要。当存在违反科学规范的事实时,行为人的不同主观动机,将导致不同的认定结论。

第一种情况是诚实的错误。诚实的错误是科学领域常见的,其产生原因包括:①认知局限,如今天看来错误的燃素说,在当时的背景下,仍是一项有启发性和解释力的科学成果,这种错误超出当时科学家的认知水平;②不可避免的系统性错误,如由于仪器设备、实验条件等导致的系统性偏差或可接受的误差。不可避免是指其他科学家在当时的情况下,也可能犯下同样的错误。例如,美国物理学会前主席Branscomb[19]曾做出一个没有完美符合理论值的实验结果,但考虑当时的研究条件,这个结果也是可以接受的,成果亦可发表;后来他改进了实验,实验数据与理论测算完全符合。第一次结果虽有“错误”,但仍是可接受的。

第二种情况是疏忽。疏忽介于错误和故意之间。在一段访谈中,美国国家卫生研究院主任Wyngaarden认为,诚实的错误当然不应包含在(科研不端)定义内,而疏忽也许可以考虑[9]。疏忽是否被认定为科研不端要视情况而定。轻微的疏忽一般不被认为是科研不端,如一篇发表在《新英格兰医学杂志》上讨论地中海饮食预防作用的论文曾因一组数据处理问题而被主动要求撤稿,作者在更正数据处理之后,仍得出支持原文的结论;这种情况属于轻微的疏忽,是科学界可容忍的②。但严重的疏忽则有可能被认定为科研不端,表现为明显知道并可以做到,却没有做到。美国将“明知的”“轻率的”和“故意的”均作为科研不端的动机表现,前两者属于严重疏忽。

第三种情况是故意。不端行为人往往知晓不端行为的性质和后果,并期待这样后果的发生,从而实现个人利益或目的。科研不端行为在美国最初被称为“科研欺诈”(Research Fraud),这一用法参考了法律领域的欺诈概念,而主观故意是欺诈罪名的构成要件。

(二) 动机黑箱特征与认定争议

从主观动机角度来看,科研不端认定争议的原因在于主观动机的黑箱特征,这将导致难以证明嫌疑人是错误、疏忽还是故意,并产生两个方面的问题。

其一,推测主观动机的结论不可靠。主观动机是一种内心状态,真实的主观动机非常复杂。有的研究者为了获得学术资源故意作假;有的科学家深信期望结果而无意识地出现了违规科学规范的行为[20];有时被指控为抄袭的科学家,是由于未获得足够的科研训练,不恰当地引用他人成果;还有一些被举报的“科研不端”,实际上是轻微的疏忽或错误。例如,诺贝尔奖得主巴尔的摩卷入的科研不端案件历经十年,多次翻案,其中关键问题之一是巴尔的摩的合作者——嘉莉——究竟是故意伪造了数据(1994年美国科研诚信办公室的结论),还是仅存在一些微小的错误且无需更正(1986年巴尔的摩的观点)[21]。

其二,在调查透明度不足时,结论的公正性无法保证。由于主观动机只可被推测,结论的公正性要靠透明的调查程序来保障。但目前中国对科研不端的调查,通常只发布调查结论,对事实和认定过程的披露不足,导致调查结论的公正性常受到质疑。例如,河北科技大学对韩春雨事件的调查结论是没有主观造假情况③,这暗示涉案论文的问题是“错误”或“疏忽”层面的,如实验设计存在缺陷、研究过程不严谨等。这一调查结论也曾引起较大争议。

三、 评估危害后果

(一) 知识体系、奖励系统与社会危害

科学规范和主观动机是对行为性质的判断,但如果忽略行为后果就无法解释各国科研不端认定的差异。对科研不端的调查和认定将占用公共资源来实现,这就决定了如果将所有程度的违规行为都进行调查和认定将是低效的管理,现实中存在大量的“灰色研究行为”,如署名问题、重复发表、影响因子为导向发表、滥用研究自由度、数据不公开透明等[22]。不同国家的科技管理者可基于自身立场,仅把危害后果较严重的不端行为纳入调查和认定程序。对于危害程度的判断,有三个维度:

第一,基于对知识体系可靠性的危害来看,伪造和篡改对知识体系的影响最为严重,这些行为不仅浪费大量研究资源,也误导了其他研究者、危害了知识体系。一些作假论文由于有较高的“创新性”,在撤稿之前被“高引”,如哈佛大学教授Anversa的心脏干细胞研究[23]。

第二,基于对科学奖励系统的危害来看,科研不端导致不正当竞争和学术资源错配,降低了科学系统的运行效率。这些行为有抄袭、论文买卖、重复发表、拆分发表、挂名等。但相较而言,这些行为比伪造和篡改的危害程度更轻,它们虽然降低了效率,但并未对知识体系造成直接危害,如抄袭内容是否可靠取决于被抄袭的文本。欧洲科学基金会(ESF)指出伪造和篡改是最为严重的科研不端,而抄袭是另一个层面的行为,其严重性要低一些,因其伤害的是科学家群体而非科学事业本身[24]。

第三,基于社会危害来看,主要有两类危害后果:①损害了社会对科学的信任,导致社会资源投入、科技发展机会等方面的损失,如“汉芯事件”作为中国典型的重大科研不端案件,对中国芯片产业造成严重影响④。②违反科研伦理,对科学场域外的个人、社区、环境等产生负面影响,如不负责的基因编辑。

(二) 危害判断标准与认定争议

从危害后果的角度来看,由于缺乏危害判断的共识性标准,对“什么属于科研不端”有多种观点,并引发争议。

第一,不同类型的危害难以比较。一般而言,科学共同体最不能接受的是对知识体系的危害,次之是对奖励系统的危害,但是严重的剽窃似乎比轻微的疏忽或错误带来的危害更严重。而对公众来说,他们更重视科研不端的负面社会影响。所以,在综合判断一个不端行为的危害程度时,三个维度之间没有可量化的权重分配,也不能进行直接比较。

第二,不易界定危害程度。一方面,对于危害程度连续量变的不端行为,没有合理的划界依据。以查重软件为例,将任何一个阈值作为认定抄袭标准的合理性都未得到有效辩护。另一方面,由于存在道德运气(Moral Luck)因素,难以形成一个公正的判断。例如,两位临床研究的科学家都在同样程度上伪造数据,一人的成果未能引起重视,另一人的成果则被企业利用,大肆宣传。虽然两人行为相同,但后者的社会危害更大,且不受行为人的控制。

第三,对危害程度的判断受到体制、政策等影响。美国科研不端认定仅包括最严重的伪造、抄袭和剽窃,这可能与美国政府坚持小政府定位,最低限度介入科学管理的科技体制有关。而中国的科研不端认定包括了不正当手段获得科研活动审批、违反奖励成果署名等更广泛的不端行为,这不仅是因为这些行为在社会上影响恶劣,而且中国政府在科研管理中的角色更主动。Fanelli[25]则从政策目标角度给出了另一种解释。他指出,当政策目的是促进诚信,则科研不端划界倾向降低门槛,进入灰色地带,如中国;反之,美国以惩处为导向,则提高认定门槛,缩小定义范围。

四、 科研不端认定的分析框架

(一) 理解科研不端认定的三个视角

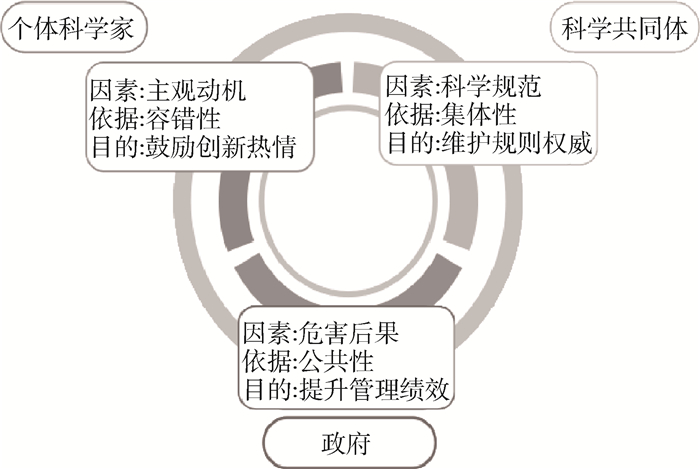

现代公共科学事业由个体科学家、科学共同体和政府共同推动。个体科学家直接从事知识生产,开展创新活动;科学共同体负责知识生产的质量控制,维持科学系统的运行;政府将知识产品引入社会生产领域并为公共知识生产提供持续资助。三个主体构成了科学知识生产循环的闭环,由此形成了理解科研不端认定的三个视角,如图 1所示,鼓励个体科学家的创新热情,维护科学共同体的规则权威,提升政府对科学事务的管理绩效。

从个体科学家角度来看,考虑主观动机因素符合科学的试错性本质,是对科学家从事创新活动的保护与鼓励,有利于创造一种宽容错误的研究氛围,鼓励个体科学家探索知识边界。

从科学共同体角度来看,考虑科学规范有利于发挥科学共同体的有组织怀疑作用,体现了科学事业的集体性特征。科学是一项集体协作的知识积累事业,科学共同体制定科学规范并对逾越规范的行为发出警告并施以惩罚。

从政府角度来看,作为科技管理者,考虑危害后果有利于优化公共资源投入的“成本—收益”,高效履行其对公共财政的监督责任,提升其科技管理的效率,符合科学的公共性特征。

(二) 科研不端认定的思路

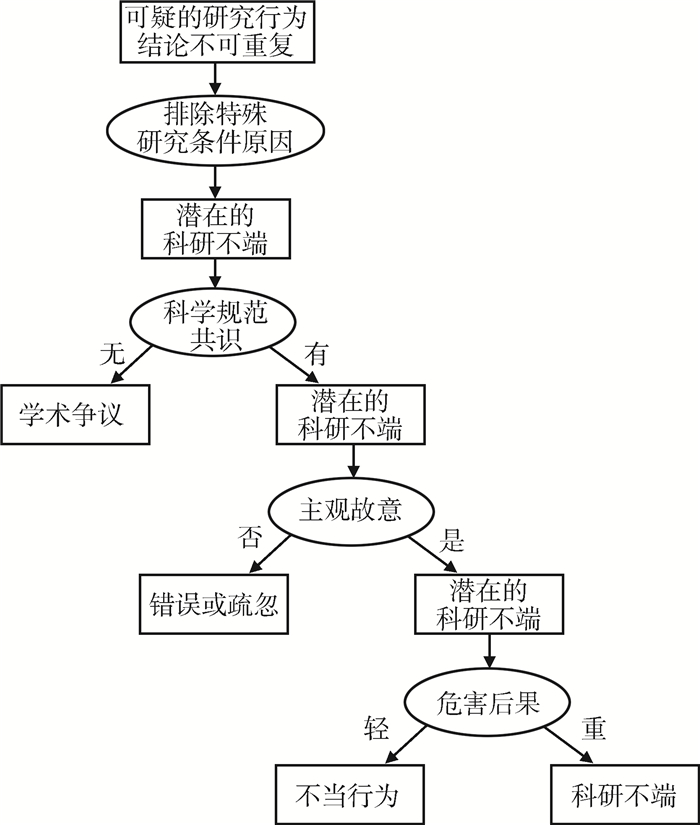

下文以不可重复的研究为例,阐释科研不端认定的思路,如图 2所示。可重复性问题是引发科研不端质疑的常见原因,可重复性是科学领域社会控制的有力机制。但从不可重复到确证科研不端之间有多种可能。

首先,不可重复的研究不一定违反科学规范。有的研究不可重复,是特殊研究条件导致的,如人类学的田野工作,其结果是独特的;在实验室研究中,那些需要具备特殊技能、占有特殊实验材料和实验条件的研究,也可能无法复现结果。其次,考虑不可重复的原因是否来自科学规范问题,从而排除学术观点的争议。如果可疑的研究行为违反了共识性的科学规范,则是潜在的科研不端。再次,考虑行为的主观动机,排除诚实的错误和轻微的疏忽。如果行为人故意为之,则可以确定是潜在的科研不端。最后,排除不当行为。美国科学院将科学领域危害后果较轻的不端行为称为“不当行为”,不同国家对不当行为的理解和界定有差异。虽然科研不端政策排除了不当行为,但科学界将从科学道德层面对不当行为进行谴责,其目的是维持严格的科学标准,促进科研诚信。图 2为科研不端认定提供了一个粗略的思路,但在具体判断中仍需具体情况具体分析,在科研不端认定流程中,每一个认定因素都可能带来争议,管理者必须谨慎处理,避免判断失误。这正是科研不端认定的难点。

五、 建议

基于上述研究,笔者对中国科研不端认定提出三点建议:

第一,科研不端认定应由小同行主导,确保客观性。对违反科学规范的判断要求专业能力,因为现代科学有着极为细致的学科分支,在同一学科下的科学家有时也难以对他人的成果做出客观判断。对科学规范的判断要依靠权威的小同行,避免举报人借科研不端之名打压竞争性学术观点或被举报人,甚至通过“制造”学术争议掩盖科研不端问题。科学是最富有批判性的职业,科学有组织怀疑主义的精神气质也表明接受小同行质疑是科学文化的重要部分。在科研不端认定时,有必要甄选专家组的成员,重视发挥小同行专家对于关键事实和证据认定的作用,确保认定的权威性和客观性。

第二,科研不端认定需程序透明,实现公正性。由于科研不端认定存在主观动机等争议性因素,这为利益、权力等非相关因素介入认定过程提供了一定空间,导致科研不端认定结果常引发争议。《科研诚信案件调查处理规则(试行)》对处理决定书的内容做出规定(如违规事实情况、处理依据等),但未要求向社会公开处理决定书[5]。为了避免出现科研不端认定过程冤枉“好人”或放过“坏人”,提高结论的公信力,有必要公开认定程序,接受外部监督。科技管理部门应建立科研不端认定的公开机制和明确具体要求,不仅要公开认定结论,更要公开得出结论的过程和依据。

第三,科研不端认定要有本土标准,体现适宜性。科研不端认定还受到特定社会背景的影响,如对危害后果的判断具有国别和地域差异,不同社会文化对科研不端的容忍程度有所差别。Zuckerman在对历史上的科研不端案件进行研究后,发现科研不端的认定受到历史背景与学科的影响,他认为只有在这种背景下的人,才能公正地判定科研不端[9]。科研不端认定要充分考虑不同国家、地区的科技体制、科技发展状况、社会文化等特点,构建适应于本土的科研不端认定依据与程序。事实上,各国的科研不端定义也是多元的[26],如《科研诚信案件调查处理规则(试行)》充分考虑了国内科研不端的本土特征,将虚构同行评议专家、不正当手段获得科研活动审批、抄袭项目申请书等国外科研不端政策中不常提及的不端行为也纳入了政策范围[4]。

注释:

① 参见:《从档案热到实验室热:一个人文学科的症状与方法》,原载于“科学史图书馆”公众号(2021年8月3日)。

② 参见陈晓雪:《一个诚实的错误:〈新英格兰医学〉首次撤稿重刊调查》,原载于“知识分子”公众号(2018年7月12日),原文作者认为此例为“诚实的错误”,但笔者将这种可避免的错误界定为“疏忽”。

③ 2018年8月31日,河北科技大学官网发布《学校公布韩春雨团队撤稿论文的调查和处理结果》,网址为http://fzghc.web.hebust.edu.cn/xzwyk/xzwykgzdt/98604.htm。

④ 2006年5月12日,中央人民政府网发布《上海交大通报"汉芯"系列芯片涉嫌造假的处理意见》,网址为http://www.gov.cn/jrzg/2006-05/12/content_279145.htm。

-

[1] 中华人民共和国科学技术部. 科技部关于近期查处的论文造假有关情况的通报[EB/OL]. (2021-12-01)[2021-12-01]. . [2] NORMILE D. High-profile Chinese scientist cleared of fraud and plagiarism charges involving more than 60 papers [EB/OL]. (2021-01-22)[2021-10-20]. .

[3] FANELLI D. How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data [J]. PloS one, 2009, 4(5): e5738.

[4] MARSHALL E. Scientific misconduct - How prevalent is fraud? That's a million-dollar question [J]. Science, 2000, 290: 1662-1663.

[5] 中华人民共和国科学技术部. 关于印发《科研诚信案件调查处理规则(试行)》的通知[EB/OL]. (2019-10-09)[2021-09-01]. . [6] Office of Science and Technology Policy. Federal research misconduct policy [EB/OL]. (2000-12-06)[2021-10-20]. .

[7] Australian Research Council. Guide to managing and investigating potential breaches of the Australian code for the responsible conduct of research [EB/OL]. (2018-06-14)[2021-10-21]. .

[8] NYLENNA M, SIMONSEN S. Scientific misconduct: A new approach to prevention [J]. The Lancet, 2006, 367(9526): 1882-1884.

[9] GUSTON D H. Changing explanatory frameworks in the US go-vernment's attempt to define research misconduct [J]. Science and Engineering Ethics, 1999, 5(2): 137-154.

[10] GÖRAN H. Definitions of fraud and misconduct revisited [J]. Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, 2014, 18(1): 85-122.

[11] SCHMAUS W. Fraud and the norms of science [J]. Science, Technology & Human Values, 1983, 8(4): 12-22.

[12] NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. MISCONDUCT IN SCIENCE [EB/OL]. (1982-07-16)[2021-12-24]. .

[13] BUZZELLI D E. The definition of misconduct in science: A view from NSF [J]. Science, 1993, 259(5095): 584-648.

[14] 默顿. 科学社会学: 上册[M]. 鲁旭东, 林聚任, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 365-376. [15] ZUCKERMAN H. Sociology of Science [M]//SMELSER N J. Handbook of Sociology. Berkeley: Sage Publications, 1988: 521.

[16] ZUCKERMAN H. Norms and deviant behavior in science [J]. Science, Technology & Human Values, Winter, 1984, 9(1): 7-13.

[17] 刘爱生. 美国高校学术不端的调查程序与处罚机制—以埃里克·玻尔曼案为例[J]. 外国教育研究, 2016, 43(11): 96-108. [18] DAVID B, RESNIK J D. Misconduct versus honest error and scientific disagreement [J]. Accountability in Research: Policies and Quality Assurance, 2012, 19(1): 56-63.

[19] BRANSCOMB L M. Views: Integrity in science: Much of the problem of honor - Or lack of honor - In science stems not from malice but from self-deception [J]. American Scientist, 1985, 73(5): 421-423.

[20] ZWART H. Tales of research misconduct: A Lacanian diagnostics of integrity challenges in science novels [M]. Berlin: Springer International Publishing, 2017: 164.

[21] 王阳, 胡磊. 论"巴尔的摩案"的社会建构—有关调查的主体、文本、结论变动的历史研究[J]. 自然辩证法通讯, 2018, 40(2): 92-99. [22] CHAMBERS C. The seven deadly sins of psychology: A manifesto for reforming the culture of scientific practice [M]. Princeton: Princeton University Press, 2017: 172.

[23] Retraction Watch. Top 10 most highly cited retracted papers [EB/OL]. [2021-12-23]. .

[24] European Science Foundation. Fostering research integrity in Europe [EB/OL]. (2010-12)[2021-10-20]. .

[25] FANELLI D. The black, the white and the grey areas: Towards an international and interdisciplinary definition of scientific misconduct [M]//MAYER T, STENECK N H. Promoting research integrity in a global environment. Singapore: World Scientific, 2011: 79-90.

[26] 和鸿鹏, 齐昆鹏, 王聪. 科研不端定义的国际比较研究: 表现形式与界定方式[J]. 自然辩证法研究, 2020: 73-78. -

期刊类型引用(16)

1. 孙涛,战禹丞. “嵌入式组织形态”:政务新媒体运营的组织机制创新——基于“深小卫”政务微信公众号的个案研究. 理论与现代化. 2025(01): 74-88 .  百度学术

百度学术

2. 夏秸,陈航. 政务抖音短视频中的关系行为及表达创新研究. 江苏科技大学学报(社会科学版). 2025(01): 59-65+73 .  百度学术

百度学术

3. 刘柳,马亮. “小编”如何影响政务短视频绩效?——基于政务抖音号的实证研究. 党政研究. 2025(03): 22-32+124 .  百度学术

百度学术

4. 刘千才,王锡苓. 分层对话:基层干部短视频沟通管理机制研究. 当代传播. 2024(02): 107-112 .  百度学术

百度学术

5. 张中科. 基于“5W”模式的公安政务抖音号运营策略分析——以“深圳龙岗公安”为例. 今传媒. 2024(05): 38-41 .  百度学术

百度学术

6. 胡媛,蒋天森,古淋鑫,高薇. 跨平台社交媒体用户生成内容差异研究. 情报科学. 2024(04): 69-78 .  百度学术

百度学术

7. 窦云莲,张鹏,刘静,兰月新,张霁阳. 基于信息生态理论与算法推荐的公安政务抖音号传播互动影响研究. 运筹与管理. 2024(05): 9-15 .  百度学术

百度学术

8. 钱永红,袁周敏. 网络政务互动中的政府形象管理策略与话语实践研究. 外语研究. 2024(05): 17-22+87 .  百度学术

百度学术

9. 张敏,张可,苏辀恒. 基于情感体验的政务社交媒体用户信息获取效用研究. 情报科学. 2024(08): 76-85 .  百度学术

百度学术

10. 张敏,张可,张东鑫. 政务社交媒体中公众情感治理:理论框架与实施策略. 情报科学. 2024(10): 116-124+170 .  百度学术

百度学术

11. 申雪,常燕民. 抖音政务号的传播偏向. 新闻爱好者. 2023(02): 93-96 .  百度学术

百度学术

12. 黄艳,刘默扬,李卫东. 政务短视频用户信息分享行为研究——以抖音和快手平台的“青年学党史”作品合集为例. 北京航空航天大学学报(社会科学版). 2022(01): 92-101 .  百度学术

百度学术

13. 闫锐. 乡村振兴背景下的基层政务新媒体运作策略研究. 今传媒. 2022(04): 11-14 .  百度学术

百度学术

14. 李亚杰. 地震系统抖音号传播影响力实证研究. 高原地震. 2022(01): 67-70 .  百度学术

百度学术

15. 丁勇,任德锴. 新媒体背景下警务短视频舆情引导机制研究. 公安研究. 2022(01): 34-40 .  百度学术

百度学术

16. 王若寒. 符号学视角下政务短视频城市形象传播研究——以青岛文化旅游抖音号为例. 传媒论坛. 2022(18): 13-16 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(34)

下载:

下载: