Comparison and Enlightenment of Anti-corruption and Prevention and Control of the COVID-19 Pandemic

-

摘要:

腐败被比作疾病的合理性源于二者在现象特征和治理思路上的相似性。由疾病视角考察发现,腐败具有明显的传染性特征及其独特的传染机理。因此,在腐败与传染病、反腐败与新冠肺炎疫情防控之间作比较有其合理性。无论新冠肺炎疫情在哪里出现,中国总能迅速取得治标成功。决定成功的两大关键因素是在防控中做到快速和必定。对比中国艰难的反腐败治标工作,可以发现,难以做到快速和必定是直接原因,背后的两个深层原因则是时机因素与体制因素。因此,应下决心实施反腐治标新策略,继续深化纪检监察体制改革并力争尽早改革到位。

Abstract:The rationality of comparing corruption to disease stems from the similarities between the two in their emergent features and ideas for the counter measures. And it's obvious that corruption demonstrates infectious characteristics and unique infectious mechanism from the perspective of disease. Thus, it is reasonable to make comparisons between corruption and infectious disease, and between anti-corruption and prevention and control of Covid-19 pandemic respectively. No matter where the Covid-19 occurs China has always been able to curb its spread. The two key factors for China's success are its rapid response and determination. In comparison with China's previous anti-corruption work, it's found that it is difficult to take rapid and determined actions and the two underlying reasons behind the di-fficulty are the timing and the institutional factors. Therefore, it is imperative to make determination to implement a new strategy to combat corruption, and proceed to deepen the reform of discipline inspection and supervision system.

-

Keywords:

- corruption /

- infectiousness /

- prevention of COVID-19 pandemic /

- anti-corruption /

- timing /

- clearing stock

-

党的十八大以来,以全面从严治党和高压反腐为标志,党和政府的反腐败决心和力度之大前所未有。2021年1月22日,在党的十九届中央纪委五次全会上,习近平强调:“腐败这个党执政的最大风险仍然存在,存量还未清底,增量仍有发生。”[1]可见,反腐败形势持续“严峻复杂”。

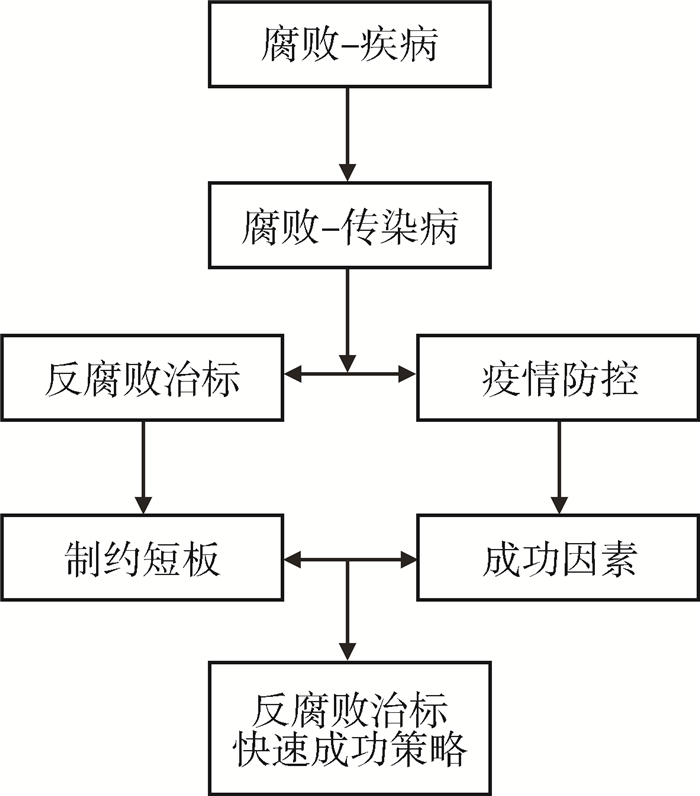

在经过长时间、高强度的反腐败之后,为什么中国反腐败形势依然严峻复杂?制约反腐败效果的主要问题或症结是什么?又该如何解决?为了找到答案,笔者尝试另辟蹊径,采用反腐败与新冠肺炎疫情防控(下文中“疫情”均指新冠肺炎疫情,“疫情防控”均指新冠肺炎疫情防控)这一跨界案例比较的方式,剖析中国反腐败工作中存在的问题和症结,结合疫情防控经验,试图找到具有启发意义的方向和有效的策略。

首先,对跨界案例比较的合理性进行论证,这是笔者展开分析的前提;其次,对比中国的疫情防控和反腐败工作,求证导致中国反腐败治标工作艰难推进的症结和原因;最后,提出破解反腐败治标难题的方向和思路。研究总体框架,如图 1所示。

一、 腐败与疾病之比较的合理性

将反腐败与疫情防控作比较,必须要回答二者是否具有可比性,即要说明将二者作比较的合理性。

(一) 腐败与疾病之比较回顾

将腐败比作疾病由来已久。不少学界和政界人士及媒体通常称腐败为社会病、政治病或政治之癌等。

腐败一词最初形容自然和物理现象,指物体的纯洁性受到损坏、污染或扭曲,出现腐朽、变质。此后被引入政治学范畴,将自然界发生的腐败变质现象拿来类比讨论城邦和政体的败坏[2]。1517年,Machiavelli将“共和政体腐败”(Corruption of the Republic)类比为“肌体疾病”(Physical Illness),“除非有干预措施,否则都是致命的”[3]397。20世纪中期,人们将东南亚地区一些严重的政府腐败现象称为“东南亚之癌”[4]。腐败是政府最大的痼疾,其危害仅次于暴政,娴熟的外科医生需要不止一种方法去治疗这种病魔[5]。腐败交易的核心是委托-代理关系中的病态现象[6]。1996年,世界银行前行长Wolfensohn发表了著名的演讲——《腐败的毒瘤》,将腐败称作癌症[7]。中国学者何增科在其研究中亦将腐败称为“政治之癌”[8]1-207。

习近平多次指出,“腐败是社会毒瘤。如果任凭腐败问题愈演愈烈,最终必然亡党亡国”[9]“由于党内外和国内外种种复杂因素的影响,党的健康肌体也感染了不少病菌”[10]“坚决割除一切滋生在党的肌体上的毒瘤”[11]以及“凡是损害党的先进性和纯洁性的病症都要认真医治,凡是滋生在党的健康肌体上的毒瘤都要坚决祛除”[12]。

腐败与疾病的比较也常见诸各媒体和报端。有学者对2013年1月1日—2018年12月31日《中国日报》《人民日报》和《环球时报》上与腐败相关的4 029篇报道进行了统计分析发现,将腐败或反腐败类比为疾病或治疗的说法约有22种,包括癌症、毒瘤、痼疾、治疗、吃药、救人、手术和刮骨疗毒等,出现了约482次[13]。

(二) 腐败与疾病之比较的合理性分析

尽管现有文献中将腐败类比为疾病的说法很多,但却鲜有学者探究其背后的合理性与可比性。从本质属性上来看,腐败和疾病是两类不可相提并论的现象。腐败是人的行为及由此引发的社会现象,如贿赂、贪污和欺诈等,传统上对腐败及其治理的研究均属于社会科学范畴;疾病则发生于人的肌体内,另有其生成和发展的逻辑与机理,研究疾病及其治疗的医学属于自然科学范畴。尽管如此,人们把腐败类比为疾病却有其合理性,主要表现在以下两个方面:

一方面,腐败与疾病的表现特征类似。在疾病症状未出现之前,疾病不易被发现,至于致病的病菌和病毒等,更是不能为肉眼所见,因而疾病具有隐蔽性特征。一些复杂的传染病,如新冠病毒等其隐蔽性就很强。已被人类认知的疾病类型数不胜数,随着医疗科学的发展,新的疾病还将不断被发现。由于不同疾病各有其致病因素和发病机理,因此疾病具有复杂性特征。疾病种类繁多,但仅有部分能被根治,多数疾病顽固地存在,甚至有些疾病尚无有效治疗方法,这是疾病的顽固性特征。疾病往往会对人体健康造成损害,甚至使人致残或致命,这是疾病的危害性特征。

腐败现象同样具有上述四种特性,甚至更加抽象和复杂。具有腐败行为的个体往往会有意掩盖其行为,因而腐败行为具有高度的隐蔽性。腐败现象在人类社会的存在或已超过3 000年,但从未被根治或铲除,包括当今世界上已经取得反腐败成功的少数国家和地区,如新加坡在2020年仍立案调查81起案件,说明腐败问题具有相当强的顽固性。从古至今,腐败方式不断翻新,当今时代,一些腐败甚至呈现出高科技的特点,其复杂性不可小觑,而其危害性则更令人震惊。已有研究发现,人们对腐败的危害性的认知大多较为深刻,但也不乏有人持有腐败无害甚至有利的观点,亦有人进行相关方面的研究。由此表明,认识腐败的危害性十分复杂和困难。

另一方面,腐败和疾病的治理思路和方法也颇为相似。其一,治理腐败需要“标本兼治”,该思路乃借鉴于中医治病策略。其二,治理腐败的主要措施可归纳为三大类,即教育、预防和惩治。治疗疾病的方法虽然名称与之不同,但也不外乎上述三类。普及医疗卫生知识,养成良好的卫生习惯等是疾病防治的教育科普措施。发展公共卫生事业,进行预防接种,是疾病的预防措施。生病后看医生,吃药、打针、做手术等,是疾病的治疗方法,可与腐败的惩治措施相对应。

综上所述,学者们将腐败这一复杂且抽象的社会现象类比为大众更为熟悉和具象的各类疾病,如心脏病、癌症、感冒和鼠疫等,并由此观察腐败的特征,思考治理腐败的对策,具有一定的合理性。

二、 腐败传染的证据

从静态角度来看,腐败有如一种疾病;从动态角度来看,腐败的发展传播则更像是一种在组织和社会中蔓延的传染病,具有极强的传染性。政府的腐败行为就像一种腐蚀剂,使全社会各阶层的人都易受到腐蚀[3]36。腐败是一种传播迅速的瘟疫,具有很强的传染性[8]16。国外有学者在解释集体腐败现象时,采用了“坏苹果”(Bad Apple)的说法。其中,“坏苹果”作为组织中发生腐败的个体,一旦不能及时被发现,就会传染其他未发生腐败的个体,从而导致整个组织的腐败[14]。

(一) 腐败传染的宏观证据

从宏观上来看,在各国的发展过程中,腐败均反复多次地出现。腐败可以在一个国家产生、扩散、蔓延,甚至最终盛行,体现出腐败具有较强的传染性。

一段时期以来,中国的腐败也呈现出扩散传染的特征。1983年,邓小平指出:“自实行对外开放和对内搞活经济两个方面的政策以来,不过一两年时间,就有相当多的干部被腐蚀了……这股风来的很猛。”[15]有学者认为,自20世纪80年代以来,中国经历了三次腐败高潮[16],主要表现在以下三个方面:一是数量上,党的十一届三中全会后,中央纪委恢复重建,所查处的腐败人数逐年上升,第十二届中央纪委共处分6.5万余人,第十八届中央纪委处分的人数增至153.7万余人,增幅超过20倍。二是范围上,20世纪80年代,腐败多发生于公权力系统的“三机关一部门”(即党政机关、行政执法机关、司法机关和经济管理部门),而自20世纪90年代开始,尤其是90年代中期以后,腐败迅速蔓延至政府、企业和社会的各个部门。腐败的这种扩散方式,恰如传染病在人群中的传播一样,极具传染性。三是犯罪的形式上,从贪污挪用公款到行贿受贿,再到利益输送,可谓花样百出。此外,各类腐败发生和传播的方式也更隐秘、更深入。从腐败被查处的数量、蔓延的范围以及犯罪的形式等方面可以看出,腐败犹如一种传染病,在社会上不断扩散和蔓延。

(二) 腐败传染的微观证据

从微观上来看,具有传染性的病菌和病毒等为了找到新宿主,会借助人际接触从一个人或一些人传染至另一个人和另一些人。腐败分子作为传染源,就像是感染腐败病毒的病人,在个人、群体和组织中不断传播着腐败病毒。

就腐败在个体与群体之间的传播方式来看,一方面,具有腐败行为的个人和群体会对与之合作或交往的个体和群体产生消极影响。另一方面,腐败蔓延的路径与组织中的上行下效或拉拢腐蚀以建立保护层、关系网等有关,这也是腐败链式发展或集体腐败的主要方式。由于腐败行为具有隐蔽性,因此也会存在一些“无症状感染者”,甚至出现“毒王”。如果一位上级官员在某次干部集中调整时,强迫其下属用钱买官,就可能一次性地把这种腐败行为传染给多名下属;如果这些下属中也有效仿者,那么这种腐败人数则可能呈几何级数递增。

就腐败在微观层面的传播来看,腐败行为的个体受利益驱使,将腐败传染给其他个体或群体,既可能是被动、强制性的,也可能是主动、诱致性的。采购合同、市场机会和官职等都是稀缺资源,一些人从最初的投机取巧开始走向腐败,进而在个体与群体之间传播腐败,诱使甚至强迫更多人跌入腐败漩涡。因而,当腐败个案发展成一种“潜规则”或普遍现象时,强制性和诱致性这两种传播模式将会并存,从而导致腐败的传染性倍增。

三、 疫情防控与反腐败治标的比较

新冠肺炎疫情的暴发是人类历史上百年不遇的重大公共卫生危机事件。截至2022年5月,全球累计超5亿人确诊,累计超过6百万人死亡[17]。面对疫情,中国则始终坚持全面清零政策,以全面彻底的防控策略最快速地遏制疫情蔓延,迅速复工复产,并向世界多国提供医疗物资支援和专家援助。

(一) 中国疫情防控成功的关键因素

在讨论中国疫情防控成功的原因之前,笔者先确认两个基本事实:

首先,中国的疫情防控是成功的。中国不仅在应对第一波疫情冲击时就迅速取得了成功,而且还始终保持了这种成功之势。中国的成功源于在防控实践中摸索出来的一整套行之有效的政策和做法,也正是基于此,确保了中国在全世界疫情依然十分严峻的形势下仍然成功举办了第二十四届冬奥会。

其次,迄今为止,中国的疫情防控成功尚停留在治标层面。疫情发生以来,尽管全球已经研发出多种不同的疫苗,疫苗接种率也已达到一定水平,但由于新冠病毒传染性极强及快速变异的特点,在短时间内很难建立起有效的免疫屏障,疫情仍在持续发生。由此可见,对疫情的治本成功还尚未实现。从理论上来讲,治标和治本两个层面都成功才是彻底的成功。只有优先取得治标层面的成功,才能为最终取得治本层面的成功赢得时间。

现有文献对中国疫情防控经验的总结主要包括五个方面:一是具有国家制度和国家治理体系优势,可以集聚人力、物力和财力来攻坚克难[18],具备整体性社会动员机制[19]。“坚持全国一盘棋,集中力量办大事”[20-21],中央政府决策快、准、狠,各级政府硬核落实,创新克难[22]6。二是采取严格有效的防控措施。采取隔离等措施,阻断疫情的扩散;采取科学防治措施,精准施策,实现“应收尽收、应治尽治”[23]22。三是流动人口管控和社区治理等措施对防止疫情扩散具有重要作用[24-25]。严守社区防疫的“第一道”防线,构筑社区群防群治严密“防护网”[23]30,让社区成为疫情全方位防控体系中的重要耦合点,同时成为病毒预防控制和易感人群保护的“第一道防线”[26]。四是利用网络信息技术为全面防控提供支持[27]。用行程码和健康码等应用程序为疫情防控保驾护航[22]6[23]31。五是其他方面的因素,如完善的社会保障和救助政策[28],有效发挥中医和中药的作用[22]6,以及与世界卫生组织紧密合作等[23]32。

中国在疫情防控方面之所以能够迅速取得治标层面的成功,从技术层面上来看主要有以下四个方面的原因:一是快速果断地对疫情的集中暴发地区实行封控,控制传染源并切断区域间的传播途径。一旦发生疫情,首要措施是快速暂停疫情发生地区的人员流动,防止疫情向外扩散。随着疫情的发展,封控速度已越来越快,范围也越来越精准,甚至可以精确到某栋居民楼的某单元。二是快速修建临时重症医院和方舱医院,对确诊和密接人员进行集中隔离管控,切断病毒传播途径,同时防止短期内患者激增,保障医疗系统正常运行。三是主动、快速制定并执行防控措施,与病毒传播速度赛跑。坚持“四早”政策,即早发现、早隔离、早诊断、早治疗。同时,不断提升核酸检测能力和速度,并利用大数据行程追踪技术等,助力各地疾控部门更早和更快地完成流调。四是坚持“必定”的防控原则。各级政府一视同仁地执行防控政策,切实做到防控政策全覆盖、无死角,全社会多元主体联动,硬核落实全民信息网格化排查,同时,各级纪检监察机关的监督问责制度也为坚持该防控原则发挥了重要的保障作用。

上述疫情防控成功的原因均直接或间接地体现了两个关键因素,即快速和必定。这两个关键因素在全国多地和多轮次的疫情防控中皆被反复证明。

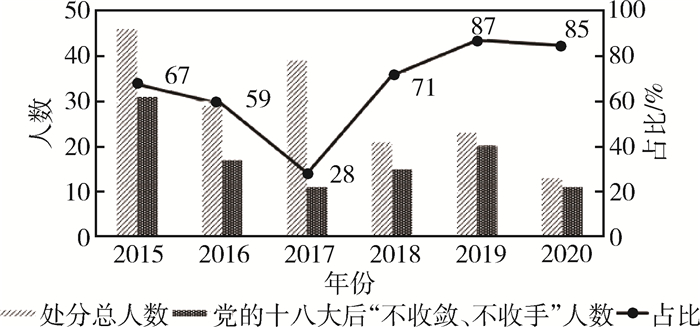

(二) 中国反腐败治标艰难的直接原因

近年来,在分析反腐败形势时,“形势依然严峻复杂”一词被反复提及。这种严峻复杂态势,从以下数据可见一斑:一是党的十八大以来,每年查办的案件总数持续走高,从20多万件升高至50万~60万件。二是从一些地方在党的十九大以来查办的腐败案件的具体情形来看,超过80%,甚至90%的涉案人员在党的十八大以后仍存在腐败行为。三是党的十八大之后,仍“不收敛、不收手”的腐败分子占比仍较高。从2015年1月至2020年11月,中央纪委网站共通报处分中管干部171人,其中在党的十八大后仍“不收敛、不收手”的为105人,占比为61%。该占比从2015年的67%下降至2017年的28%,随后又逐年攀升,至2019年达到87%,如图 2所示。

当前,中国对腐败传染的防控仍处于遏制腐败增量、清除腐败存量的阶段,如果采用上述疫情防控的成功要素来分析中国治理腐败传染的工作,不难发现,在快速和必定两个要素上均存在一定的短板。

1. 腐败案件查办速度总体较慢

腐败的“潜伏期”长是导致腐败案件查办速度慢、腐败问题发现难和发现慢的主要原因。有学者提出的测量腐败查办速度的重要指标,即腐败“潜伏期”,就是从传染病术语中借鉴而来。传染病通常都有一定的潜伏期,是指一个人从接触传染病病菌到发病出现症状之间的时间长度。此次疫情中多数患者的潜伏期为3~7天,也有的长达14天,甚至更长。腐败潜伏期,是指从腐败人员开始实施腐败行为到腐败行为被发现之间的时间跨度,即腐败官员被发现时间减去其首次作案时间之间的天数[29]165。中国腐败人员的潜伏期普遍较长,且呈现出不断延长的趋势。过勇和宋伟在对1978—2005年间发现和惩处的594起县处级以上官员的腐败案件进行统计后发现,20世纪90年代后,腐败案件的平均潜伏期一直在延长,其中副省部级及以上官员腐败案件平均潜伏期从1980—1988年的2.19年增至2003—2004年的8.00年;县处级以上副省部级以下官员腐败案件的平均潜伏期也从1980—1988年的2.19年增至1998—2002年的5年[29]165-167[30]163。张嘉欣统计了党的十八大后发生的政商腐败案例,涉及50个官员,腐败案件的平均潜伏期为9年[31]。

截至目前,从已曝光的相关案件信息来看,最长的腐败案件潜伏期达26年。其中,原铁道部部长刘志军从1986年开始出现腐败行为,直至2011年受到查办,其潜伏期长达25年。在此期间,刘志军从一名铁路分局干部一路晋升为铁道部部长。陕西省委原书记赵正永和国家发展与改革委员会原副主任、国家能源局原局长努尔·白克力都是党的十九大后查办的腐败要案,也都是在党的十八大后仍“不收敛、不收手”的典型。司法调查证据显示,赵正永腐败行为发生在其至陕西任职后的2003—2018年,潜伏期长达15年;努尔·白克力的腐败行为开始于1998年担任乌鲁木齐市委副书记,直至2018年被调查为止,其腐败潜伏期长达20年。贵州省政协原党组书记、主席王富玉的腐败行为发生于1995—2021年,潜伏期长达26年,2019—2020年其离职后,还利用自身影响力收受财物折合人民币1 735万余元。

腐败潜伏期长为腐败在人群中大规模传播提供了机会。腐败潜伏期长也意味着查处速度慢,并且无法更快、更早发现处于潜伏期的腐败传染源,很可能导致腐败增量难以遏制,存量不断增大。试想,如果在疫情防控中一些感染者在若干天内都没有被发现,则极有可能带来严重甚至是灾难性后果。从某种意义上来说,腐败的传染性不亚于新冠病毒。以用人腐败为例,一个卖官的上级官员往往在很短的时间内突击提拔干部,如果这些被提拔的干部中出现效仿者,则腐败人数可能会以几何级数递增。如果这些腐败行为在几年甚至几十年间都不能被发现和阻止,对反腐败来说就将是一场灾难。

2. 部分腐败案件难以查办彻底

不论体制和人为因素如何,一旦腐败存量过大,“选择性办案”和“隔墙扔砖头”等难以彻底挖掘腐败传染链的查办方式就可能会变得普遍。任何地方或单位一旦形成“系统性、塌方式”腐败,试图一次性彻查就成为棘手的两难问题:一方面,彻底查办,该地方或单位可能真“塌方”;另一方面,查办不彻底,则无法切断腐败传染链,从而难以阻断腐败传染。河南省信阳市公安局原局长李长根腐败案就是查办不彻底的典型。2020年7月30日,一媒体人向信阳中级法院提起诉讼,申请公开向李长根买官者的名单,该诉讼二审被驳回,却引发了舆情关注。2014年,李长根因卖官和受贿被查,其2015年的刑事判决书上载明有30个行贿买官者,且多数是公安系统干警。如果说李长根是河南省信阳市公安系统内的腐败传染源,那么可以推测,有些行贿者已经被感染且仍在传播腐败病毒。个案不能得到彻查,腐败传染链就不能被彻底截断,漏网的腐败分子就会继续在人群中传播腐败病毒,这将对遏制腐败增量和清除腐败存量构成威胁。

“腐败传染源潜伏期长”或者“传染链挖掘难彻底”中的任何一个问题都可导致反腐败治标工作陷入困境。若这两个问题叠加,则困境会更严重。反之,如果这两个问题能得到解决,在反腐败方面能体现好快速和必定两个要素,就可以较快取得反腐败治标层面的成功,将腐败增量遏制到接近于零,将腐败存量予以清底,这与中国在疫情防控上能快速实现患者增量和存量双清零同理。新加坡反腐败成功的经验也同样验证了以上两个问题的重要性。新加坡政府总结其反腐败的成功经验为:领导人的政治决心、法律和执行。这三条经验在治标层面均作用于惩治腐败。贪污调查局是新加坡的专门反腐败机构,其只有一项职能,即惩治(或打击)腐败,且其仅是调查机构,口号为“Swift & Sure”(迅速和坚决)②。该口号中的这两个关键词正对应于中国疫情防控成功的两大关键因素——快速和必定,同时,也对应于中国反腐败形势长期陷入困境的两个问题。

综上所述,中国疫情防控的成功经验对反腐败工作有两点重要启示:

第一,治标成功是首要目标。在疫情防控中,对传染源和传染链的有效防控,实现病患“动态清零”,以及病患增量和存量的双清零是疫情防控治标成功的标准。有效治标为开发特效药和大面积疫苗接种赢得了时间,为最终实现疫情的可持续防治提供了可能。相比之下,反腐败治标更加复杂和困难,笔者曾提出了两个关于反腐败的成功标准,即“低水平”和“可持续”[32]。“低水平”是指腐败程度低。不论实际的腐败程度有多高,只要治标工作有效,就能做到遏增量、清存量,达到较低的腐败程度。“可持续”是指低腐败程度可长期保持,换言之,即能彻底跳出腐败的周期律。能否做到“可持续”,取决于治标和治本两个方面的成效。治本有效就是要把所有权力可靠地纳入制度之中,普遍地减少制度、体制和机制上的腐败机会。彻底的反腐败成功固然需要达到这两个标准,但以阶段性的标准来看,通过有效治标实现“低水平”的腐败乃是成功的第一步。

第二,做到快速和必定是反腐败治标成功的两大关键因素。将中国疫情防控成功经验中的快速和必定两大关键因素运用于反腐败治标工作中,切实落实遏增量、清存量,才可能在较短时间内实现反腐败治标成功。

四、 实现反腐败治标快速成功的思路和对策

在提出反腐败的行动思路和对策之前,还需要先找到中国在反腐败治标工作中难以做到快速和必定的深层原因。

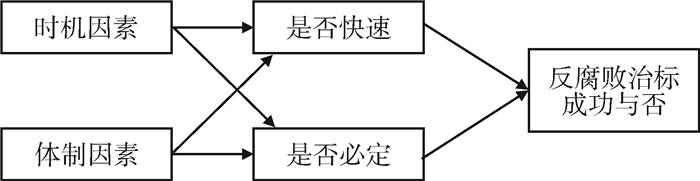

(一) 难以做到快速和必定的深层原因

结合疫情防控经验的启示及对中国反腐败工作的分析,笔者认为,中国反腐败难以长期做到快速和必定主要源于两方面深层次的原因:一是反腐败时机选择问题,即时机因素;二是反腐败机构体制问题,即体制因素。这两个因素同时影响到反腐败治标关键点——快速和必定,具体影响路径如图 3所示。

体制因素方面,中国纪检监察机构和体制仍需对标专门的反腐败机构和体制进行深化改革。良好的反腐败机构体制需要符合五个标准,即:独立、权威、廉洁、专业和责任[33]5-11。中国的纪检监察机构体制虽然已经经过了几十年的改革,仍有待进一步优化,这也成为制约中国反腐败实现快速和必定的深层体制性原因。腐败问题发现难、发现慢,腐败潜伏期长,从表面上来看,似乎只是信访举报制度的问题,但深层原因还是在于纪检监察体制上。

时机因素是借鉴中国疫情防控经验首次提出的要素。所谓反腐时机,并不涉及其他复杂的政治和经济等因素,而只考虑反腐败行动开始的时间点的早晚,这主要对应腐败发展蔓延的程度。越是在腐败发展蔓延的早期,时机就越好,越有利;反之,时机就越不好,越不利。

总结疫情防控的“四早”政策及其经验教训,更能凸显传染病防控中时机因素的重要性。复盘之前武汉的疫情防控情况,多种原因导致其防控行动开始得略晚,因此,至最终取得抗疫的胜利付出了较大代价。而此后,无论是青岛、北京还是大连等地的疫情,以及2020—2021年冬春季多点散发的疫情,防控行动都开展得更早更快,最终均以很小的代价在短时期内实现了疫情低水平甚至清零。回顾党的十八大以前中国30多年的反腐败历程,主要教训之一就是反腐的工作经常半途而止,没能将腐败蔓延控制在较低水平,一再错过较早遏制腐败的好时机。这是过去中国腐败增量难以遏制、存量不断增大的主要原因。至党的十八大召开,决心要将反腐败进行到底之时,腐败存量已经相当大,时机上已处于劣势。

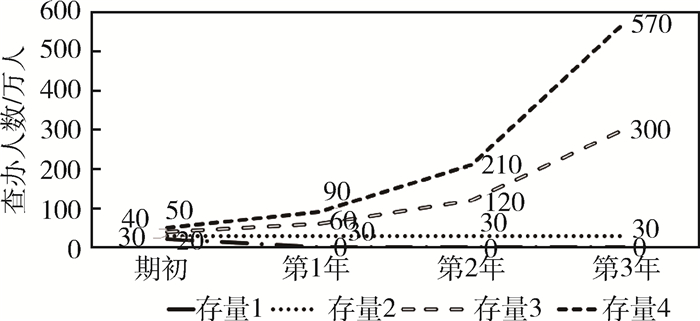

更为直观地解释时机因素的重要性,应结合腐败的传染性特征及其对反腐败治标工作中快速和必定两个关键因素的影响。据初步统计,新冠病毒的基本传染数(Basic Reproduction Number)R0介于2~4之间,即一个病人在潜伏期内平均可传染2~4人[34]。关于腐败的基本传染数R0还没有具体的研究。相较于新冠病毒多为3~7天的潜伏期,中国腐败的平均潜伏期要长得多,相关研究结果表明,其平均潜伏期为8年[30]163。严格来说,中国腐败的R0应当是一个腐败分子在8年潜伏期内平均可传染的人数。为简化计算,这里把中国腐败的R0定义为一个腐败分子在1年内平均可传染的人数。假设中国腐败的基本传染数为2。

党的十九大以来,2018—2020年这三年来,中国每年平均查办的腐败人数达到历史最高值,约为60万人次。假定这是在现有纪检监察体制以及纪检监察系统资源总量情况下的查办极限值,据此可推算,反腐败期初有利时机的临界存量值就是30万人。在存量低于30万人时开始反腐败,时机就是有利的,存量可以清底;而一旦存量高于30万人,有利时机就错过了,存量不但不能清底,还会快速增大。腐败人数存量数据的变化情况,如表 1所示。这里仅列举表 1中的一个数据来说明计算方法。如果腐败期初存量为40万人,则在第1年内可传染给80万人,第1年内腐败总人数会达到120万人;当年可查办60万人,年末存量则为60万人。图 4更为直观地反映了腐败存量的变化趋势。

表 1 反腐时机与存量变化存量 期初/万人 1年后/万人 2年后/万人 3年后/万人 存量1 20 0 0 0 存量2 30 30 30 30 存量3 40 60 120 300 存量4 50 90 210 570 注:R0=2。 可以观察到,表 1中的数据没有考虑反腐败工作的威慑效应。党的十八大以后,全面从严治党和高压反腐的威慑效应较为明显。参照党的十八后中管干部“不收敛、不收手”情况的数据,假设威慑效应让一半人不敢再继续腐败,也就意味着他们不会再传染其他人参与腐败;另一半人则还继续腐败。当原R0值为2时,加入威慑效应后的新R0值降为1。如果R0=1,则反腐败初期有利时机的临界存量值可增加至60万人。一旦期初存量超过60万人,尽管存量增长的速度慢于表 1,但仍会持续增大。新的存量数据变化,如表 2所示。

表 2 反腐时机与存量变化存量 期初/万人 1年后/万人 2年后/万人 3年后/万人 存量1 50 40 20 0 存量2 60 60 60 60 存量3 70 80 100 140 存量4 80 100 140 220 注:R0=1。 需要特别指出的是,表 1和表 2中的数据只是基于腐败的传染性特征进行的简略估算,其中的基本系数均为假设数值,而非科学统计数值。这一假设旨在说明反腐败时机选择的重要性,并非严谨的预测模型。

从近年来高压惩治腐败的数据推测,党的十八大召开时中国的腐败存量应远远高于几十万人量级,从一些单位、地区的“系统性、塌方式”腐败情形来推测,腐败存量或可达到百万人甚至更高量级。一旦期初腐败存量较大,并且超过临界值,即使考虑到党的十八大后高压反腐败的威慑效应,以及查办案件数量的快速增长,查办腐败案件的速度仍然无法在短时期内超过腐败的传染速度,即腐败增量难以得到有效遏制,腐败存量难以减少,更难以清底,反腐治标工作必然陷入查不胜查的困境和被动状态。换言之,期初腐败存量过大,则意味着快速反腐无法实现。另外,在腐败案件查不胜查的情况下,有选择性查处或未彻底查处腐败就成为一种客观存在的情况,也就意味着必定也是无法实现的。如果快速和必定均无法实现,腐败传染就无法控制在低水平,反腐败治标就不可能成功。

就体制方面的短板,继续深化纪检监察体制改革至理想状态始终是一项根本性任务,相关建议在笔者其他研究中已详细论证[33]5-12,这里不作赘述。下文将重点围绕时机因素,分析做到快速和必定的思路及策略。

(二) 反腐败治标新策略及其机理

在介绍反腐败治标新策略之前,有必要讨论一下治标政策及优先项的问题。笔者在关于腐败增量和存量的专门研究中认为,党的十八大以来,党和政府将经济领域的增量和存量概念引入反腐败领域,将腐败问题分解为腐败增量和腐败存量问题,并据此制定反腐败治标政策,是一项重要的廉政政策创新。但在具体政策内容上,还应进行两个方面的调整:一是将“重点遏增量”调整为“重点减存量”;二是将“减存量”调整为“去存量”[35]74-80。“去存量”和“清存量”含义相同。“去”是“清除、消除或去除”的意思[35]79。在党的十九届中央纪委五次全会上,习近平在讲话中使用了“清底”一词,因此用“清存量”更好。

上述关于治标政策的两条建议是两类不同的内容。其一,将“减存量”调整为“去存量”是政策内容方面的问题。其二,究竟是以“遏增量”为重点还是以“清存量”为重点,则是政策优先项选择方面的问题。一旦在政策层面将“减存量”调整为“清存量”,自然就应当将“重点减存量”修改为“重点清存量”。鉴于这是一个有关政策优先项选择的问题,这项建议就应当修正为将“优先遏增量”调整为“优先清存量”。因为,之前提出的理据即党的十八大后的反腐败成果突出体现在遏增量上,既然增量得到了明显的遏制,工作优先项自然就该转到清存量上[35]80。然而,该论证仍需补充两个理据:一是将遏增量列为政策优先项的理由不够充分。直观地看,只有首先把增量遏制住,存量才可能减少;但在实际操作中却较为复杂和困难。评价遏增量的标准或指标问题难以解决,增量也存在信息不对称或“黑数”难题。如果增量是否得到遏制的问题难以回答,遏制到什么程度难以评判,优先遏增量的政策就难以落地。二是腐败传染性特征导致存量本身就是增量的重要源头之一。中管干部中较高占比的人员“不收敛、不收手”就是明证。如果不能将腐败的中管干部存量快速清底,他们继续实施的腐败行为就构成了增量。这属于笔者界定的第三种增量定义[35]77。此外,他们继续实施腐败还可能导致廉洁的人被传染,这也构成了增量。在存量规模较大的情况下,如果不能快速清底,腐败的传染性将使治标陷入查不胜查的局面,增量就难以遏制。因此,应将清存量列为反腐治标的政策优先项,而且要力争快速,接下来的关键就是如何实现快速清存量的问题。

党和政府在实践中采用的反腐败治标策略主要有三种:一是“逐个查办”或“一查到底”;二是运用“四种形态”化解存量;三是利用高压反腐的威慑效应,迫使腐败分子主动“投案自首”。从过去8年多高压反腐的实践以及笔者比较研究的结论来看,这些策略都未做到快速和必定。例如,党的十九届中央纪委六次全会工作报告中披露的数据显示,2021年“全国有3.8万人向纪检监察机关主动投案”[36]。相较于过去4年每年平均查办60万人的规模,以及可能的更大的存量数字,3.8万或仍不足以影响和改变治标工作大局,难以起到清存量的作用。

反之,只有做到快速和必定,确保反腐治标快速成功的策略才是有效的策略。这样的新策略政策界线清晰,激励效应足够,且有效管用。笔者此前发表的研究成果中,将其称为“有条件部分赦免策略”,简称为“3+2+1”政策或策略。“3+2”是核心政策内容或界线规定,“1”是政策执行方面的原则与要求。“3+2”具体是指,需要同时满足三个条件,即时间条件、态度条件和情节条件,方可免除两项责任,即刑事责任和行政责任。三个条件中有一个条件不满足,就不能适用该从宽处理政策。另外,即使三个条件都满足,也只能免除上述两项责任,其他责任不能免除。“1”是指,该政策在执行过程中应当坚持的一系列原则,包括公开透明、一以贯之、公平公正和进行到底等[37]32[38]52。很显然,实施这样的新策略可能会遇到非议或挑战,如何应对与化解同样需要决心、勇气和智慧。

该新策略应当是确保反腐败治标快速取得成功的更好选择。为使新策略机理更加浅显易懂,笔者将其与现行“逐个查办”策略进行比较论证。一方面,“逐个查办”成本高。多数腐败案件的查办都要付出高额成本,包括人员、经费和时间成本等。笔者调研发现,每留置1名涉嫌腐败犯罪的公职人员,通常要配备30名左右的调查和辅助人员,工作3个月甚至更长时间。而走完1个案件的全部流程,通常需要1年左右的时间。另一方面,采用“逐个查办”策略的结果是腐败存量长期居高不下。长期处于严重腐败状态给国家和社会造成的危害和代价是极其高昂和难以承受的。这些人因为腐败被查,不但不能再为社会作贡献,还会成为社会的负担。一人被查而致家破人亡的例子比比皆是。从福利经济学的角度来看,被查办的腐败分子和查办过程中所支出的费用均成为社会福利的巨大损失。

相较于“逐个查办”策略,新策略则不同,不但可以降低调查成本,还会尽可能减少腐败查实后造成高昂代价。更关键的是,可做到快速和必定,确保在较短时期内取得反腐败治标成功,进而将反腐败深入到治本体制机制的深化改革和法治完善等预防措施中。

由于然腐败具有传染性,腐败分子之间往往已经结成了一张纵横交错、高度复杂的传播关系网络。或者说,绝大多数腐败分子都处于一张或若干张腐败网之中。在新策略下,只要有少部分人甚至一个人选择相信该策略,敢于并且愿意站出来交代自己的问题,就能触发多米诺骨牌效应,从而逐步牵出整个腐败传染网。纪检监察机关或专门工作组可在第一时间部分公开已交代的信息,包括交代者本人的信息和涉及的其他人的信息。其他人的信息可做匿名化处理。可以预料,随着更多人站出来,当与某个腐败人员相关的几个人都主动投案后,该腐败人员在大概率上会选择主动交代自己的问题。随着从宽处理时间的截止,这种压力效应也会被放大。当腐败网络中有多数人选择讲清自己问题时,即使有少数严重腐败分子仍选择抗拒到底,也无济于事,其只不过是在进行“垂死挣扎”。腐败传染网络在多人主动交代后会加速暴露更多的传染结点和线索,腐败存量被发现和清除的速度可显著加快。另外,对主动交代的人员和案件应以核实、查证为主,对线索暴露的案件再集中查办,这将极大地节约反腐败成本。一般情况下,案件查办只能逐个或串行处理,只有当事人交代才能并行处理。因此,新策略使用得当在一定程度上可突破期初存量规模和时间资源的约束,相当于建设方舱医院主动收治传染源,实现快速清存量,这是两种策略的本质区别。

在坚持新策略涉及的全部界限规定和原则要求的基础上,本着信任原则,任何腐败人员只要承诺已交代彻底,就可予以认可并兑现从宽处理政策。纪检监察机关的主要工作任务是分析和处理腐败人员的交代材料,可建立全部材料的电子文档资料库,进行数据信息比对分析。其目的在于:一是还原腐败传播网,避免腐败存量信息不完全或不对称的问题;二是验证现有投案人员是否交代彻底,若分析后发现存在隐瞒的情况,则可立即收回此前已经兑现的政策,按照纪律和法律予以惩处。在从宽处理期限内,如果时间紧张、人力不足,在交代材料的分析上可优先使用抽样办法。出于治病救人的考虑,对于没有交代彻底或完全没有交代的人员,均可予以提醒,只要在一定期限内彻底主动交代,均可享受从宽处理的政策。

假设新策略得以实施,那么即使腐败存量规模巨大,设置6个月(或1年)的从宽处理期限,也可在大概率上将腐败存量清底。如此一来,此后的腐败就如同疫情一样呈散发或多点散发态势,处在可防可控之中,与之同步,纪检监察等反腐败资源就有可能不再紧张,未来也可能更容易将腐败保持在“低水平”状态,即可实现在较短时期内反腐败治标的成功,从而将工作重点深入到反腐败治本上。

除了能够快速清存量,新策略还可以大面积阻断腐败的传染。首先,与传染病的隐秘传染特点相似,腐败之所以会传染,除了其本身的特性以外,还在于腐败存量处于隐蔽状态难以被发现。传染病患者在潜伏期内最易传染他人,而一旦被发现和控制,传染源即可被有效追溯和阻断。同理,实施上述新策略,腐败存量可被快速发现,相当于标记出存量腐败分子,相应的监督即可有的放矢,从而有效阻断腐败传染。其次,享受政策“从宽处理”的效应也可显著强化该策略的阻断效果。绝大多数腐败分子在交代腐败问题之后,会倾向于在第一时间享受从宽处理政策。而一旦继续实施腐败并传染他人,不仅要失去已经享受的政策,还会被从严惩处。基于理性人假设,已经被发现的腐败分子大概率会选择廉洁。两方面的因素叠加,强化了新策略对腐败存量传染的阻断效果,显著优于现行“逐个查办”的策略。

最后需强调的是,清存量的新策略应当在全国范围内整体实施。在统一部署之下,全国可分段实施,局部也可先行试点,为整体实施和形成统一政策摸索经验;但如果只是局部试点,不仅不能达成清存量的目标,还可能发生政策尺度不一的情况,甚至存在诱发新腐败的风险。例如,内蒙古自治区在煤炭系统专项治理中“倒查20年”和政法系统在全国政法队伍教育整顿活动中实行“倒查30年”等,这些做法本意可能是想清存量,但内蒙古自治区不只有煤炭一个系统,政法系统也只是党和国家行政机关中的一个系统。“倒查”中的具体政策都延续了早前相关政策中的“模糊赦免”[38]51思路,与新政策存在质的不同。另外,从宽处理的尺度也存在差异,清存量效果究竟如何,还有待审慎评估。

注释:

① 根据中央纪委网站通报的被查中管干部材料整理。

② 根据新加坡反贪污调查局官网内容整理,网址为:https://www.cpib.gov.sg/about-cpib/mission-vision-core-values。

注释:

●党的十八大以来反腐败理论与实践创新专题主持人语:党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终将全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争推向前进。在党中央的指引下,中国理论界和实务界积极探索廉洁治理的理论,总结廉洁实践创新,讲好中国廉洁故事,推动中国治理变革。本专题刊发的四篇文章,其一, 创新性地将反腐败治标与新冠肺炎疫情防控进行比较分析,提出治理腐败的思路和策略;其二,基于党的十八大以来曝光的教育系统违纪案件,分析教育系统违纪行为的特点、主体及处理结果;其三,从腐败的定义、测量方法、特征、主体、对经济和社会发展的影响以及反腐败措施的影响和效果等方面系统梳理了党的十八大以来中国腐败与反腐败的定量研究;其四,总结党的十八大以来税务系统纪检监察体制改革实践的背景、措施、存在的问题及提升路径,以期对中国的腐败与反腐败研究提供一定的借鉴参考。——牛朝辉(北京航空航天大学人文社会科学学院副教授、廉政研究中心副主任) -

表 1 反腐时机与存量变化

存量 期初/万人 1年后/万人 2年后/万人 3年后/万人 存量1 20 0 0 0 存量2 30 30 30 30 存量3 40 60 120 300 存量4 50 90 210 570 注:R0=2。 表 2 反腐时机与存量变化

存量 期初/万人 1年后/万人 2年后/万人 3年后/万人 存量1 50 40 20 0 存量2 60 60 60 60 存量3 70 80 100 140 存量4 80 100 140 220 注:R0=1。 -

[1] 新华网. 习近平在党的第十九届中央纪律检查委员会第五次全会上的讲话[EB/OL]. (2021-01-22)[2021-01-10]. . [2] EUBEN J P. Corruption[M]// BALL T, FARR J, HANSON R L. Political innovation and conceptual change. Cambridge: Cambridge University Press, 1989: 220—246.

[3] MACHIAVELLI N. Discourses on Livy[M]. MANSFIELD H C, TARCDV N, translated. Chicago: University of Chicago Press, 1996: 397.

[4] 曹云华. 一个难以割治的政治毒瘤——论第三世界国家的政府腐败[J]. 东南亚研究, 1990(1): 33—40. [5] 罗伯特·克利特加德. 控制腐败[M]. 杨光斌, 何庄, 刘伯星, 等译. 北京: 中央编译出版社, 1998: 11. [6] ROSE-ACKERMAN S. International handbook on the economics of corruption[M]. Cheltenham Edward Elgar Publishing Limited, 2006: xvii.

[7] WOLFENSOHN J D. People and development: Address to the board of governors[EB/OL]. (1996-10-01)[2022-02-01]. .

[8] 何增科. 政治之癌——发展中国家腐化问题研究[M]. 北京: 中央编译出版社, 2008: 16. [9] 新华网. 习近平在党的第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话[EB/OL]. (2013-01-22)[2021-01-10]. . [10] 中国共产党新闻网. 习近平在党的十八届中央政治局第十六次集体学习时的讲话[EB/OL]. (2014-06-30)[2021-01-10]. . [11] 人民网. 习近平在"不忘初心、牢记使命"主题教育总结大会上的讲话[EB/OL]. (2020-01-08)[2021-01-10]. . [12] 新华网. 习近平在庆祝中华人民共和国成立65周年招待会上的讲话[EB/OL]. (2014-09-30)[2021-01-10]. . [13] PAN Z M. Culture-specific conceptualizations relating to corruption in China English[J]. Lingua, 2020(245C): 2—15.

[14] ANDERSSON L M, PEARSON C M. Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace[J]. The Academy of Management Review, 1999, 24: 452—471.

[15] 邓小平文选: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 1994: 402—403. [16] 阎文学. 著名经济学家吴敬琏谈: 中国改革战略和三次腐败高潮[J]. 市场经济导报, 1995(9): 4—5. [17] 新华网. 世卫组织: 全球累计新冠确诊病例达446 511 318例[EB/OL]. (2021-03-08)[2022-02-01]. . [18] 中国国务院新闻办公室. 抗击新冠肺炎疫情的中国行动[N]. 人民日报, 2020-06-08(10-13). [19] 涂永前. 政府主导、公民参与是提升危机治理能力的"充分必要条件"[N]. 社会科学报, 2020-03-27(3). [20] 康振海. 在疫情防控总体战中彰显制度优势[EB/OL]. (2020-03-18)[2022-01-10]. . [21] 甘霖. 集中力量办大事是中国战"疫"的最大优势[J]. 政治, 2020(8): 9—12. [22] 彭碧波, 梁雅静, 焦艳波, 等. 对中国新型冠状病毒肺炎疫情应急防控工作的检视与反思[J]. 中国应急救援, 2020(3): 4—8. [23] 武汉大学国家发展战略研究院新冠病毒疫情防控研究课题组. 抗击新冠病毒疫情的中国经验[J]. 学习与实践, 2020(4): 22—32. [24] 任远. 疫情防控中的特大城市人口流动性管制和人口数据应用[EB/OL]. (2020-02-02)[2022-01-10]. . [25] 唐燕. 新冠肺炎疫情防控中的社区治理挑战应对: 基于城乡规划与公共卫生视角[J]. 南京社会科学, 2020(3): 8—14. [26] 吴晓, 张莹. 新冠肺炎疫情下结合社区治理的流动人口管控[J]. 南京社会科学, 2020(3): 21—27. [27] 朱力. 在疫情防控中提升社会治理能力[J]. 人民论坛, 2020(Z1): 94—96. [28] 陈家应, 胡丹. 从新冠肺炎疫情防控看中国重大公共卫生事件的预防和应对策略[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2020(2): 101—105. [29] 过勇. 从腐败潜伏期看当前中国的腐败形势[M]//中国科学院—清华大学国情研究中心, 胡鞍钢. 国情报告: 第九卷·2016年(上). 北京: 党建读物出版社, 社会科学文献出版社, 2006: 165. [30] 过勇, 宋伟. 腐败测量[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015: 162, 164. [31] 张嘉欣. 新时期政商腐败问题研究[D]. 北京: 北京航空航天大学, 2020: 27. [32] 任建明. 建设"廉洁城市": 意义、挑战与路线图[J]. 理论探索, 2012(4): 45—47. [33] 任建明, 薛彤彤. 纪检体制深化改革的目标、要素与制度实现[J]. 学习与实践, 2019(12): 5—12. [34] ALIMOHAMADI Y, TAGHDIR M, SEPANDI M. Estimate of the basic reproduction number for COVID-19: A systematic review and meta-analysis[J]. Journd of Preventive Medicine and Public Health, 2020, 53: 151—157.

[35] 任建明. 腐败增量与存量: 概念界定、影响因素及政策建议[J]. 江苏行政学院学报, 2019(4): 74—82. [36] 中共中央纪律检查委员会, 中华人民共和国国家监察委员会. 赵乐际在十九届中央纪委六次全会上的工作报告[EB/OL]. (2022-01-18)[2021-01-10]. . [37] 任建明. 反腐败要有灵活的政治智慧[J]. 人民论坛, 2014(12): 31—33. [38] 任建明. 清除腐败历史"存量"的策略之争[J]. 廉政瞭望, 2015(5): 50—52. -

期刊类型引用(2)

1. 李红权,刘欣. 组织环境形塑:腐败生成机理与传染阻隔的免疫学解释. 中国矿业大学学报(社会科学版). 2025(03): 70-81 .  百度学术

百度学术

2. 任建明. 清廉建设:目标、条件与思路. 河南社会科学. 2023(08): 18-25 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: