A Critique on Neoliberalism: A Neo-Gramscian Perspective

-

摘要:

当前,在资本主义危机与新冠肺炎疫情的叠加冲击下,占据西方现代社会主导地位的新自由主义,在理论逻辑和全球实践的悖论中再次成为国外左翼学者批判的焦点。国际政治经济学领域的新葛兰西主义理论从生产的社会关系出发,关注跨国因素,且基于生产逻辑和资本逻辑批判新自由主义既是一种意识形态,又是一项兼具解构性和建构性的霸权计划,在欧洲一体化和全球化两个层面具有重要作用。这种历史唯物主义的立场和跨国主义视野,突破了将新自由主义单纯视为意识形态领域“文化霸权”的意涵,为理解和批判新自由主义提供了一种新的理论视角。

Abstract:Nowadays, under the dual impact of capitalist crisis and COVID-19 pandemic, neoliberalism, which takes the dominant position in the West, has once again become the focus of criticism by foreign left-wing scholars in the paradox of theoretical logic and its global practice. The neo-Gramscian perspective in the field of international political economics starts from the social relations of production and focuses on transnational factors. Based on the logic of production and capital, it criticizes neoliberalism as an ideology as well as a hegemonic scheme with both deconstruction and construction, which plays an important role in European integration and globalization. From the standpoint of historical materialism and transnationalism, the neo-Gramscian perspective, breaks through the implication that neoliberalism is only regarded as a kind of "cultural hegemony" in the ideological field, and provides a new theoretical perspective for understanding and criticizing neoliberalism.

-

Keywords:

- neo-Gramscian perspective /

- neoliberalism /

- capital /

- transnationalism /

- globalization /

- hegemony

-

新自由主义(Neoliberalism)作为20世纪70年代以来当代资本主义的主流社会思潮之一,代表着古典自由主义理论的复兴。为实现更广泛“自由”而提出的自由化、私有化以及市场化理念和政策,是新自由主义推行“历史终结”意识形态及试图构建全球秩序的重要手段[1]。

在对新自由主义的分析与批判中,国外马克思主义学者视角多元、议题丰富。一方面,在政治经济理论层面,他们或从生产视角出发,批判新自由主义是金融垄断资本维护其自身特殊利益的政治经济策略和意识形态[2];或从阶级视角着手,批判新自由主义服务的仅是金融资本家阶级的利益和诉求[3];又或从制度视角入手,批判新自由主义增强了金融资本力量,进而又创造了新自由主义的政策体系和意识形态[4]。这些理论分别从不同视角分析了新自由主义的兴起、发展和出现危机的过程。另一方面,在国内政策实践层面,有学者批判了新自由主义政策所造成的民主政治空心化[5]、贫富两极分化[6]以及社会不平等现象加剧[7]等。而在全球实践层面,新自由主义在世界范围内借助全球化进程来推行政治霸权,利用和干预制定国际规则来左右国际贸易,通过资本输出来占领全球市场,从而加剧了国际社会的不平等[8]。新自由主义的教条性、虚假性和霸权性[9]使其在全球化进程中促成了世界体系的金融化[10]和国家的国际化[11],进而形成了新自由主义世界霸权,而后随其衰落又导致了各种新的问题的产生[12]。

总之,在这些国外马克思主义学者看来,作为资本主义社会主流的意识形态和实践政策,新自由主义在世界范围内推行的政治霸权更多表现为意识形态的控制性和对资本主义制度的辩护,因而,这些学者对新自由主义的批判聚焦于其作为意识形态或社会思潮给资本主义国家和世界体系实践所带来的危害和负面影响,多限于单一视角的讨论。然而,国际政治经济学领域的新葛兰西主义(Neo-Gramscian)学者将新自由主义视为意识形态的同时,更将其视为资本主义的发展模式,他们从生产的社会关系出发,关注跨国因素,强调新自由主义作为兼具解构和建构意义的霸权计划(Hegemonic Project)在国家和国际两个层面的作用和影响,为理解和批判新自由主义提供了一种综合性视角。因此,笔者试着通过梳理新葛兰西主义对新自由主义的批判来探究其理论逻辑及当代价值,以期为学界研究资本主义新变化提供一个不同的理论视角。

一、 作为国际政治经济学的新葛兰西主义

(一) 新葛兰西学派

作为西方马克思主义理论的一支重要力量,自20世纪80年代以来,新葛兰西主义已成为马克思主义批判理论和国际政治经济学的重要流派,给主流国际关系理论带来了巨大挑战。恩斯特·拉克劳(Ernesto Laclau)和查特尔·墨菲(Chantal Mouffe)基于安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci)的霸权概念从意识形态角度建构了“以霸权为核心的政治本体论”,分析资本社会的历史进程和社会主义国家的战略问题[13]。与之不同的是,作为国际政治经济学的新葛兰西主义理论,在研究社会、国家和世界等问题时,则从经济基础出发,坚持历史唯物主义的立场,采用阶级分析方法,关注社会维度。

新葛兰西主义的理论基础源于意大利左翼思想家安东尼奥·葛兰西的哲学思想和政治社会理论。加拿大学者罗伯特·考克斯(Robert Cox)则将安东尼奥·葛兰西的实践哲学、霸权、历史集团、有机知识分子以及积极革命和消极革命等概念进一步运用于国际关系领域,构建了“物质力量- 观念- 制度”的历史结构分析框架,探讨生产、权力和世界秩序问题[14]。其他学者如斯蒂芬·吉尔(Stephen Gill)、安德烈亚斯·比勒(Andreas Bieler)、亚当·莫顿(Adam Morton)、基斯·范德佩吉奥(Kees van der Pijl)、汉克·欧弗比克(Henk Overbeek)、巴斯坦·范阿珀尔多伦(Bastiaan van Apeldoorn)、马克·鲁珀特(Mark Rupert)和威廉·罗宾逊(William Robinson)等也采用安东尼奥·葛兰西的观点和罗伯特·考克斯的研究框架,以生产的社会关系为研究起点,聚焦生产关系、资本积累以及阶级和历史集团在国际关系领域中的作用,来探讨资本主义危机、新自由主义、欧洲一体化、全球化、世界霸权秩序、英国脱欧和新冠肺炎疫情危机等现实问题。这些学者被称为新葛兰西学派(Neo-Gramscian School)或意大利学派(Italian School),其方法论是历史唯物主义(Historical Materialism)或跨国历史唯物主义(Transnational Historical Materialism)①。

(二) 新葛兰西主义理论的建构及基础

生产关系与资本积累的全球化过程以及阶级形成的历史构成等议题是马克思分析和理解资本主义的重要内容,也是新葛兰西主义分析资本主义和理解国际关系中权力关系的主要内容。重要的是,马克思主义所具有的批判性和关注人类解放的意图,对国际政治经济学的研究范式产生了重要影响,这同样也是新葛兰西主义理论分析和批判资本主义的主旨所在。罗伯特·考克斯基于安东尼奥·葛兰西的实践哲学和政治思想,将其思想中的霸权和历史集团等重要概念运用到国际关系之中。罗伯特·考克斯从生产的社会关系的角度研究社会内部及其间的政治权力,用生产的社会关系的复杂变化解释社会结构、国家形态和世界秩序等不同层次上的变化。他的理论构建主要体现在其论文《社会力量、国家与世界秩序》及其专著《生产、权力和世界秩序》中。他通过对霸权的讨论,建立起的从生产关系出发的历史结构分析框架,成为新葛兰西主义的重要基础。

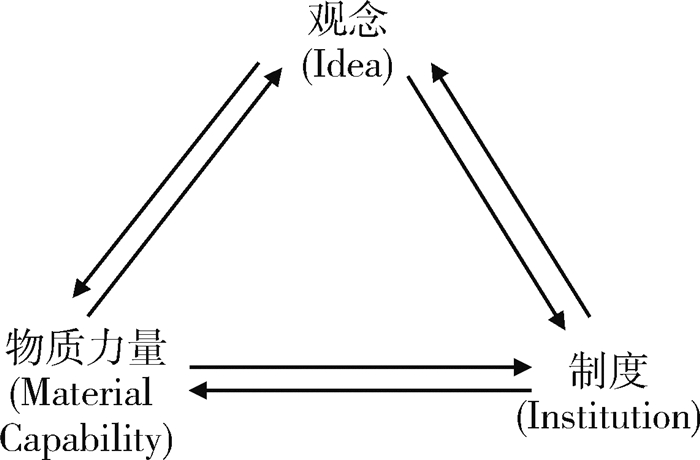

罗伯特·考克斯认为,要理解世界秩序构成和变动的原因,首先要考察历史结构的基本要素及其相互之间的关系。为此,他探讨了一个结构中相互作用的力量范畴——物质力量(Material Capability)、观念(Idea)和制度(Institution)三者之间的辩证关系,由此建立起了分析世界秩序的历史结构。其中,物质力量具有生产性和摧毁性的潜能,其动态形式是技术能力和组织能力;观念包括主体间的意义(Intersubjective Meaning)和集体意象(Collective Image),前者是一般人所接受到的共识、规则或惯例,后者则是特定团体的意识形态,即不同的人群对社会秩序所持有的概念;制度则是特定观念和物质力量的混合物,又影响观念和物质力量的发展[15]201-202。上述各要素之间的关系并非单向的决定关系,而是复杂的辩证关系,如图 1所示,罗伯特·考克斯称之为行动框架,即历史结构。

另外,罗伯特·考克斯还将安东尼奥·葛兰西的霸权概念与历史结构联结在一起,在世界秩序中来考察霸权的含义。在安东尼奥·葛兰西看来,一个社会集团的霸权地位体现在两个方面,即“统治”和“智识与道德的领导权”[16]。虽然许多学者认为,这是从政治领导向智识与道德领导的转移,因而将霸权概念直接理解为“文化霸权”这一特殊含义,强调主导阶级对附属阶级的统治不仅依赖经济和物质力量,更重要的是凝结为文化上的优势,以此来说服附属阶级接受主导阶级的信仰体系及其社会、文化和道德观念。然而,罗伯特·考克斯及新葛兰西主义学者从社会阶级关系角度出发来考察霸权的来源,认为霸权是统治和道德领导权的统一体,具有强制和认同(Coercion and Consensus) 的统一性,并在此基础上进行理论发展和创新。

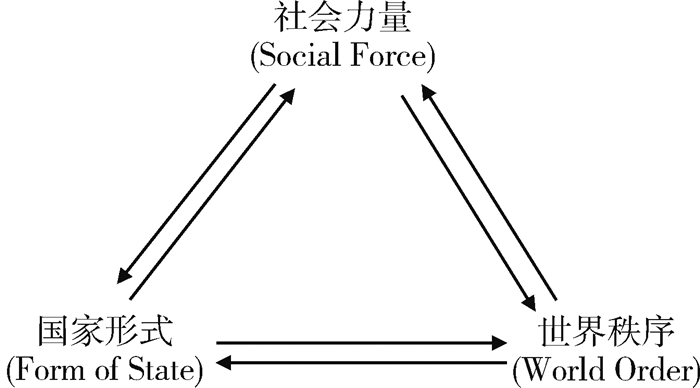

由此,罗伯特·考克斯认为,霸权体现在由观念、物质力量和制度构成的关系结构中,由国家中处于主导地位的社会力量(Social Force)构建,并向外扩展至世界范围。霸权是生产的社会关系的权力体现,一个阶级取得社会的霸权,意味着其不仅拥有社会的强制力量,还得到了社会其他阶级对其意识形态的认同,在社会中建立起了一个历史集团②。霸权作为一种统治结构,是由具有广泛基础的“同意”来维系的,这种认同性接受了与这种结构相一致的意识形态和制度,即国家形式(Form of State)。因此,霸权是物质力量、观念和制度的三维一体。而作为世界秩序(World Order)的霸权,近似于这种关系,是物质力量的分配格局,世界秩序的主导性集体概念(包括一定的规范)以及一组以具有某种普遍意义的方式来治理世界的制度的集合[15]206,如图 2所示。

![]() 图 2 新葛兰西主义历史结构分析[15]206

图 2 新葛兰西主义历史结构分析[15]206“生产国际化”和“国家国际化”是罗伯特·考克斯基于霸权的稳定性考察国家间冲突协调规则的建立,以及考察社会阶级和生产方式的转变来理解社会阶级关系变化的重要维度,也是新葛兰西学派其他学者从跨国主义(Transnationalism)视角分析和批判资本主义全球扩张的重要工具。具体而言,生产的社会关系基于跨国投资的趋利性得以扩张至全球层次,形成了国际生产过程中的全球阶级——跨国管理阶级是其代表;工人阶级也因技术熟练程度被分为稳固工人和非稳固工人,对跨国生产有着不同的态度。国家的国际化是一个全球性过程,国家不得不为适应国际性生产的要求而调整国内政策和制度。

因此,这种将生产活动中社会关系的动态变化作为引起国家内部社会关系、国家形态和世界秩序变化的基础及决定性因素的做法,是从物质基础出发的。这种霸权带有浓重的政治经济维度下的权力关系,突破了文化霸权的含义,是一种政治经济学理论;同时,对世界秩序的分析也建立在生产关系的基础上,突破了国家中心主义,从而把国际关系和世界秩序的不公正性与资本主义联系起来,延续了马克思主义将资本主义生产方式作为社会(和国际社会)弊端的病源的分析方式,是一种历史唯物主义立场。

二、 新葛兰西主义对新自由主义的多视角批判

(一) 新葛兰西主义基于生产和资本逻辑对新自由主义批判

在新葛兰西主义的语境中,新自由主义是一种意识形态,也是一种兼具解构和建构意义的霸权计划。作为解构性的计划,新自由主义兴起于凯恩斯主义(Keynesianism)危机,并作为意识形态战胜了企业自由主义和社会民主主义。作为建构性的计划,新自由主义强调结构调整、自由化、放松管制以及实行私有化。因此,新葛兰西主义认为,新自由主义作为一种综合性概念,与霸权计划相联结;作为一种经济自由主义在意识形态和实践中坚持自由市场经济和实行私有化,强调在世界范围内进行自由市场的整合,不仅体现在区域一体化(如欧洲一体化)方面,也体现在全球化方面(如新自由主义世界霸权秩序)。

新葛兰西主义对新自由主义的分析与批判源于对资本主义危机的思考与批判。20世纪70年代,资本主义经济危机带来的新自由主义的兴起与巩固,以及后来的2008年世界金融危机所导致的新自由主义的式微,是新葛兰西主义学者运用历史分析方法且基于生产和资本逻辑对新自由主义批判的主要内容。

首先,新自由主义的兴起是源于20世纪80年代世界资本主义的重建。以汉克·欧弗比克为代表的新葛兰西主义学者从资本长期积累的动态视角出发,探究新自由主义作为解决资本主义滞胀危机的方案,是对凯恩斯主义的解构。具体来说,20世纪70年代,资本主义世界的结构性危机,使推行凯恩斯主义政策的福利国家危机凸显。为对抗通货膨胀,货币主义兴起。1979年,美国联邦储备系统利用严格的货币主义制度,推高了美国和世界经济的实际利率。货币主义的兴起导致资本主义社会阶级结构迅速从公司自由模式转变为个人主义模式,其中寻租者和“风险资本家”的利益占据主导地位。寻租者收入增加,股份制通过私有化普及,银行利润相对于工业利润增加,投资银行和金融服务便成为了最热门的行业。货币资本(金融和生产资本)以福特主义(Fordism)危机为催化剂,以交通、通信和信息等新科技技术的兴起为动力,开始加速国际化进程。这种跨国资本的流动对资本在生产的空间、技术和社会关系等方面的重构中起到了重要作用[17]。同时,国家主导的自由化和政策的放松管制推动了货币资本的国际化进程,使全球经济和各种国民经济不得不服从于市场的“规训”[18]。因此,货币资本在全球范围的兴起使生产得以调整来适应消费,进而通过提高剥削率和剩余价值来恢复盈利能力。在这一过程中,新自由主义完成了对凯恩斯主义的解构,同时也完成了以“个人主义、市场化、自由放任和最小化政府”为特征的政治建构。

其次,新自由主义得以巩固是由于其在结构和能动者的复杂互动中不断重塑、斗争、妥协和再调整,这不仅是一个动态的过程,也是一种霸权计划。新自由主义在对凯恩斯主义共识的瓦解过程中,不断强调自由市场和国家去管制化所带来的益处,其倡导的核心理念和准则(自由化、私有化、放松管制和国际化)以及个人主义逐渐成为霸权。不可忽略的是,这正是由历史集团(有机知识分子、企业家、政治家和学者)有意识、有目的地推动而形成的重要成果。20世纪70—80年代,以米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)为代表的学者和朝圣山学社等为代表的学术机构对倡导新自由主义理念和政策发挥了关键作用;而20世纪90年代,世界经济论坛等机构推动了新自由主义的发展[19]17-45。实践中,随着生产的国际化和国家的国际化,任何替代全球资本主导的概念都变得“不切实际”,新自由主义在国家和全球层面不断被调整和重塑,并通过世界贸易组织、跨国公司和国际媒体在全球化过程中不断深化其制度和机制。

最后,新自由主义危机和资本主义经济危机互为因果。在鲍勃·杰索普(Bob Jessop)看来,倡导自由放任、依赖市场调节的新自由主义政策塑造了资本主义经济危机的形式、时机和动态[20]。同时,资本主义经济危机所导致的新自由主义危机是多重的,但结果只是式微并未完全崩溃。新葛兰西主义学者对2008年世界金融危机的探讨,体现了其对新自由主义危机分析的综合视角。巴斯坦·范阿珀尔多伦和汉克·欧弗比克认为,2008年世界金融危机不仅是资本积累模式的危机,也是霸权意识形态的危机,还是全球资本主义心脏地带的政治与社会秩序的危机。新自由主义虽然也陷入危机,但仍处于主导地位,只是其地位会随着矛盾的加深而逐渐弱化,这是由于没有形成“反霸权计划”来抵抗和替代新自由主义方案。随着新自由主义化过程的持续,新自由主义作为一项霸权计划仍具有广泛的社会共识,因为没有替代性计划,资本主义经济危机只能在一定程度上削弱新自由主义的合法性[21];而新自由主义可以通过危机管理和国家权力的调节而复兴,这源于居于霸权地位的美国的全球影响力,以及美国政府能够将矛盾转移至世界其他地方的能力。

(二) 新葛兰西主义对欧洲一体化中的新自由主义霸权的批判

随着20世纪80年代欧洲一体化进程的加快,欧洲单一市场的建立,以及生产方式的后福特主义(Post-Fordism)化,欧洲经济越来越向盎格鲁撒克逊模式发展。新自由主义作为一种经济发展方式和观念,成为了欧洲一体化中的重要话题。新自由主义所强调的市场化、自由化和私有化,对具有改良社会主义传统的欧洲福利国家的威胁显而易见,如欧盟经济与货币联盟(EMU)③的建立、欧洲单一市场的形成、强调自由竞争的市场政策以及推动劳动力市场化的就业战略等,都使新自由主义所倡导的自由贸易、私有化、自由竞争、效率优先和市场机制等贯穿欧洲一体化进程,并使经济从政治问责中脱离出来,让政府集中关注市场的作用。新葛兰西主义学者从社会力量在跨国生产中的结构性变化出发,考察欧洲内部具有冲突的社会力量(源于国内生产部门的国内资本和劳工的社会力量,以及源于国际范围内的生产部门的跨国资本和劳工的社会力量)对新自由主义的不同选择。

斯蒂芬·吉尔认为,欧洲一体化是训诫新自由主义(Disciplinary Neoliberalism)保护和强化资本统治的过程,内嵌于欧洲的新自由主义通过外部强制的建构征服了国内抵抗的社会力量[22],因而要将反新自由主义(Anti-Neoliberalism)变成积极主动的反对新自由主义霸权的运动。他还进一步提出了新宪政主义(New Constitutionalism)的概念,该概念试图将“保护私有产权和投资者自由,以及市场通过约束国家和劳工以保证私人投资者受益”从政治法律维度上确定下来,使政府在经济政策与政治责任的分割中对市场的回应更有力度。然而,这种由跨国资本主导的倡导市场化的新自由主义政策[23],使欧洲一体化也面临着由此导致的大规模失业和反移民浪潮等社会问题。而在巴斯坦·范阿珀尔多伦看来,倡导自由资本和市场的新自由主义由于缺乏社会的共识而无法在欧洲大陆取得霸权,因而镶嵌新自由主义(Embedded Neoliberalism)作为一种折中的方案应运而生,其在重视市场自由化的资本驱动作用的同时,又强调社会保障的必要性[24]。但需要注意的是,镶嵌新自由主义仍是为跨国和全球资本的利益服务的,只是在倡导自由市场的同时,对相关的劳动力市场体系做了一定的理性思考。这使跨国资本家阶级意识到,需要通过就业保障、社会保障以及健康和安全保障等来使劳工适应全球化生产,进而推动欧洲社会政策的发展。这是用“镶嵌”的概念在承认自由放任的同时又对其加以限制,从而使欧洲社会内部达成一种妥协的共识,镶嵌新自由主义也因此成为跨国资本在欧洲一体化进程中构建霸权的指导思想。

面对新自由主义在欧洲一体化进程中的攻势,由于在生产结构中处于弱势地位以及生产部门国际化程度的不同,欧洲劳工力量分化为代表跨国生产部门工人的工会和代表国内生产部门工人的工会。由于利益与生产部门的国际化性质紧密相连,两种工会基于不同的国际化程度对欧洲一体化也持有不同的态度。安德烈亚斯·比勒等学者以工会对最具有新自由主义色彩的欧盟经济和货币联盟的态度为例,进行了细致的研究发现:国内生产部门工人的工会由于受通货紧缩的影响而反对欧盟经济与货币联盟,因此致力于在国内层面的游说;跨国生产部门工人的工会支持欧盟经济与货币联盟和欧洲合作,但持“同意,但是”(Yes,But)的态度,反对全盘接受新自由主义政策[25],因为他们发现在欧洲经济一体化中国家保护主义政策已经失效,但是还是可以通过在欧洲层面的经济发展中增加就业人数来加强自身的议价能力[26]。因此,跨国生产部门工人的工会对欧盟经济与货币联盟的支持态度可以说是为实现社会目标的妥协,并非全盘支持新自由主义。

综上可知,20世纪80年代,欧洲一体化的重启,可以说是通过以市场化运作逻辑为宗旨的新自由主义政策来重新安排和调整生产社会结构和社会关系,进而恢复和扩大资本主义积累。在这一过程中,代表跨国资本的资本家阶层和集团出于维护自身资本全球利益的考虑,在欧洲层面选择了对社会福利需求的妥协,形成了镶嵌新自由主义,并使之成为推进一体化进程的主导观念。工人阶级由于力量分散,两种工会都很难在新自由主义一体化的形成中达成一致的意识形态,只能被动地做出反应,但是,新自由主义霸权在欧洲一体化的进程中已经发生了变异。

(三) 新葛兰西主义对全球化中新自由主义霸权的批判

在全球层面上,新葛兰西主义学者将新自由主义与霸权概念联系起来。跨国主义是一个重要的维度,需要从根本上对全球化领域中的主权、治理和国家关系进行重新考量,以探究跨国进程在次国家、国家和超国家层面发生的同时性[19]35-39。新自由主义所强调的“自由化、私有化、市场化、开放性”等理念在跨国资本的全球性扩张中得以建构。

威廉·罗宾逊在全球资本主义理论(跨国生产、跨国资本家及跨国国家的建构)中分析了全球新自由主义的霸权含义——新自由主义的全球化建构。在其看来,在20世纪70年代资本主义经济危机的催化下,以及随着科学和技术革命的进一步发展,跨国资本的出现使作为世界资本主义体系的全球化发展进入了跨国的新阶段。资本的全球流动使全球生产进程呈现碎片化和分散化状态的同时,也使全球生产的管理集中掌握在了跨国资本的手中,跨国资本成为世界范围内占据主导地位的、带有霸权性质的资本组织形式。跨国资本的全球性流动与政治和制度的安排重构相结合,进而促进了跨国阶级关系和跨国国家的形成。资本追求全球积累而非国家积累的逻辑,使得这些跨国力量在全球层面倡导世界范围内的市场自由化,并试图为全球经济构建新的法律和监管机制;同时,也积极在国家内部进行重构以实现国家经济体的全球融合。这样,新自由主义所倡导的理念在全球层面的实践表现为——一个“自由的世界秩序”、一个开放的全球经济和一个全球政策机制,以此来打破阻碍跨国资本在国家间自由流动以及资本在国家内部自由运作的障碍。继而,为实现资本积累的高效性,这种新自由主义模式通过新的全球化循环,将社会结构的各个层面剥离开来并融入跨国资本,同时也将全球经济从全球社会中抽离出来,让市场来承担国家在经济和社会领域中的角色。因而,新自由主义又作为全球资本主义的政策“润滑剂”,将经济和政治纳入有利于跨国资本历史集团的霸权计划中,让本地社会秩序与跨国秩序通过新的国家历史集团联结在一起[27]。20世纪90年代,倡导国家私有化、自由化和透明化发展的“华盛顿共识”④则反映了跨国精英在全球体系中统治集团基于利益一致性所倡导的新自由主义共识。从这一意义上来讲,新自由主义不仅作为意识形态成为了跨国资产阶级全球扩张的理念,还作为重要的政策工具和模式,构建了有利于维护跨国资本自由流动的全球机制,以实现跨国资本在全球以及经济、政治和社会等领域的全方位主导地位。因此,新自由主义不仅是跨国资本家历史集团在全球建构霸权的过程,也是一项全球霸权计划。

综上可知,在新葛兰西主义的语境中,霸权不是由国家,而是由社会力量、阶级或阶级分支以一定的物质力量的分配格局来行使的。在全球范围内,维护这种新自由主义霸权的重要力量是美国,其之所以能够作为促进形成和维护全球资本家议程政策和战略的重要力量,是因为全球化是在美国占据世界主导地位的时期形成的,而且在美国国内集中起来的资源和强制力允许其代表跨国精英发挥领导作用。因此,当今世界秩序中的美国霸权带有显著的新自由主义色彩。

当前,在资本主义经济危机和新冠肺炎疫情的影响下,新自由主义霸权危机日益凸显。新葛兰西主义学者开始在全球政治经济的动态变化中,考察跨国阶级和国际机制等对世界秩序变化的影响。例如,汉克·欧弗比克基于跨国资本动态分析了2008年世界金融危机,认为该危机中已凸显出中美分歧[28];基斯·范德佩吉奥认为,在新自由主义霸权的衰落中,中国作为竞争者在逐步挑战美国的霸权[29]。此外,随着全球新冠肺炎疫情的蔓延,在公共卫生领域以“依赖市场、政府缺位”的新自由主义式治理的低效与失效已显而易见,因此,新自由主义霸权在全球治理问题上还将面临新的挑战。

三、 简评

新自由主义作为一个复杂的概念,在理解当今世界体系和发展中具有多重含义。其作为意识形态,被较为广泛地认同;作为资本主义国家推行的政策实践,倡导自由化、市场化、私有化和开放性;在全球层面,又作为推行霸权的工具而具有渗透性和侵略性。与其他国外马克思主义学者聚焦的批判新自由主义的个别维度不同,新葛兰西主义视域下的新自由主义更具综合性意义,因而对新自由主义的批判也更具立体性。

首先,新葛兰西主义对新自由主义的分析批判是基于历史唯物主义的立场。新葛兰西主义将新自由主义视为资本主义的一种发展模式,强调其作为观念的独立作用。从新葛兰西主义对新自由主义的兴起、巩固和危机的解读中,可以发现其理论的出发点在于对生产的社会关系结构性变化的动态分析。新葛兰西主义将生产过程中产生的社会力量作为重要的共同行为体,在分析不同阶级力量对新自由主义意识形态的选择中对全球化及区域一体化进程所产生的影响的同时,还考虑到了新自由主义作为观念的独立角色,且强调新自由主义作为观念来源于基于生产和资本逻辑的物质基础。因此,在对霸权概念的理解中,新自由主义的内涵更加丰富,其不仅具有意识形态领导权的含义,而且是世界资本主义发展至全球资本主义新阶段的重要特征,是物质力量、观念和制度的三维一体。

其次,跨国主义维度使新葛兰西主义对新自由主义的分析层次更加多元,为其批判新自由主义提供了新的视角。新葛兰西主义克服了以国家为中心,以及对世界格局因全球化及冷战结束而发生结构性变化的忽视的缺陷。跨国生产导致的跨国分工使人们重新意识到在国家行为体、利益集团和阶级力量之外的跨国社会力量的重要作用。新葛兰西主义对新自由主义的批判也不再仅从国家和国际维度出发,而是跨越了国内与国际、国家与市场以及政治与经济的分裂的障碍,通过生产的社会关系的引入将国家的“黑匣子”打开,进而连接国际与市场,使批判新自由主义的维度更加丰富。

最后,新葛兰西主义对新自由主义的分析批判从历史主义出发,具有总体性意蕴。不同于其他将新自由主义的批判置于既有结构和给定框架的分析方式,新葛兰西主义关注生产的社会关系在资本主义发展进程中的动态变化,关注的是过去且关乎历史变迁的持续过程,并以超越现存秩序的视角来进行研究实践。因此,新葛兰西主义对新自由主义的批判,不仅着眼于新自由主义对于新的全球生产和全球秩序的建构意义,同时也从新自由主义的兴起出发,探讨新自由主义对于凯恩斯主义的解构意义。另外,在新自由主义学者看来,新自由主义不仅是一项霸权计划,也是一个霸权建构的动态过程,具有历史意义。这种总体性的历史主义的分析,为理解和批判新自由主义增加了综合性视角。

当然,新葛兰西主义对新自由主义的批判仍然具有一定的局限性。首先,新葛兰西主义基于社会力量维度对新自由主义的批判忽视了国家的作用。国家只是作为社会力量存在的结构的论断,还有待商榷。国家内部是复杂的,能否按照生产的社会关系,将公民全部划分为资本家阶级和劳工力量以及跨国和国内生产部门的社会力量,仍值得进一步探讨,毕竟在阶级层次不再十分明显的今天,很难仅用阶级去区分一切社会力量。另外,国家为应对资本主义危机放弃凯恩斯主义而选择新自由主义,需要分析国家作为主要行为体对内部决策和外部环境进行综合性评估的重要作用。其次,新葛兰西主义对新自由主义的批判并不彻底。新葛兰西主义对新自由主义的分析多是关注其发生机制、发展逻辑和全球层面的具体表现,然而,正是这种综合性的分析,使新葛兰西主义对新自由主义的实践效果缺乏更深刻的批判。需要注意的是,不同于其他左翼学者,如法国左翼学者,其对新自由主义危机大声疾呼、奋勇抵抗,从理论和实践角度提出替代方案,认为“另一个方案是可能的”以超越新自由主义[30],新葛兰西主义学者对新自由主义霸权的研究和批判则基于现实显得更加悲观,认为由于没有更好的替代方案,新自由主义虽然式微但仍是主流。因此,新葛兰西主义对新自由主义的批判也仅具有反思性意义。

注释:

① 在国际关系研究中,新葛兰西学派(Neo-Gramscian School)的称法最为普遍。然而,新葛兰西主义学者亚当·莫顿则认为,不应为“新葛兰西主义”(Neo-Gramscian)贴上学派(School)的标签,以避免将自己标榜为一个独立的方法论“学派”,能够轻易地克服国际政治经济学中正统方法的弊端,而应该用“视域”(Perspectives)来扩大视野,也为未来的思考和争论留下空间。因此,笔者采用广义的新葛兰西主义,而新葛兰西学派则特指以罗伯特·考克斯为代表的国际关系理论的学派。尽管在分析欧洲一体化问题上新葛兰西主义者的研究角度主要有两种:一种是罗伯特·考克斯所倡导的从生产的逻辑出发探讨生产的社会关系而形成的考克斯学派;另一种是以基斯·范德佩吉奥为代表的从资本的逻辑出发探讨资本的国际化而形成的阿姆斯特丹学派。但由于后者也运用了考克斯学派历史结构的分析框架,因此,笔者从广义上将考克斯学派与阿姆斯特丹学派一起称为新葛兰西学派。

② 历史集团,是安东尼奥·葛兰西霸权思想中的重要概念,也是新葛兰西主义中的重要概念。在安东尼奥·葛兰西看来,历史集团依靠居于霸权地位的社会阶级而存在。霸权阶级是一国或社会形成的主导阶级,国家通过共同的文化宣传来维持凝聚力与认同感。历史集团和霸权的关系表现为:当一个附属阶级对其他附属群体建立霸权,一个新的历史集团也就形成。罗伯特·考克斯将此概念运用至对霸权与世界秩序联结的分析之中,认为历史集团是国家利益与之相符的一整套社会阶级关系。社会关系是生产关系的体现,一个阶级取得社会的霸权意味着其不仅拥有了社会的强制力量,也得到了社会其他阶级对其意识形态的认同,由此在社会中建立了一个历史集团。

③ 欧盟经济货币联盟(EMU)是欧洲经济一体化的重要组成部分,其规定了欧盟国家的预算赤字和债务水平的共同标准,通过实施稳定价格和单一货币政策来促进自由贸易发展。

④ “华盛顿共识”被认为是“新自由主义的政策宣言”。20世纪80年代,绝大多数拉美国家陷入了长达十余年的通货膨胀率暴涨和债务危机爆发的经济困难时期。1989年,曾担任世界银行经济学家的约翰·威廉姆森在其执笔的《华盛顿共识》报告中,系统地提出指导拉美经济改革的各项主张,包括实行紧缩政策防止通货膨胀、削减公共福利开支、金融和贸易自由化、统一汇率、取消对外资自由流动的各种障碍、国有企业私有化以及取消政府对企业的管制等,得到了世界银行的支持,成为全球盛行的发展理念。但是,伴随着资本主义经济危机,该理念也受到“欧洲价值观”和“后华盛顿共识”等的挑战。

-

图 2 新葛兰西主义历史结构分析[15]206

-

[1] 魏小萍, 乔瑞. 当代主要社会思潮的动态研究与批判[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2019: 80. [2] 保罗·巴兰, 保罗·斯威齐. 垄断资本: 论美国的经济和社会秩序[M]. 杨敬年, 译. 北京: 商务印书馆, 2021: 191-232. [3] 热拉尔·迪梅尼尔, 多米尼克·莱维. 大分化: 正在走向终结的新自由主义[M]. 陈杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2015: 23-25. [4] 特仑斯·麦克唐纳, 迈克尔·里奇, 大卫·科茨. 当代资本主义及其危机: 21世纪积累的社会结构理论[M]. 童珊, 译. 北京: 社会科学出版社, 2014: 257-277. [5] 诺姆·乔姆斯基. 新自由主义与全球秩序[M]. 徐海铭, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2000: 69-95. [6] 大卫·科兹. 新自由资本主义的兴衰成败[M]. 刘仁营, 刘元琪, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2020: 158-172. [7] 托马斯·皮凯蒂. 21世纪资本论[M]. 巴曙松, 陈剑, 余江, 等译. 北京: 中信出版社, 2014: 241-442. [8] 热拉尔·迪梅迪尔, 多米尼克·莱维. 新自由主义危机[M]. 魏怡, 译. 北京: 商务印书馆, 2020: 1-35. [9] 特奥托尼奥·多斯桑托斯. 新自由主义的兴衰[M]. 郝名玮, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2012: 1-13. [10] 伊曼纽尔·沃勒斯坦, 兰德尔·柯林斯, 迈克尔·曼, 等. 资本主义还有未来吗?[M]. 徐曦白, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2014: 9-35. [11] VAN DER PIJL K. Transnational classes and international relations[M]. London: Routledge, 1998: 64-97.

[12] 乔万尼·阿瑞吉, 等. 新自由主义的性质和前途[J]. 国外理论动态, 2007(6): 7-11, 29. [13] 恩斯特·拉克劳, 查特尔·墨菲. 领导权与社会主义的策略[M]. 尹树广, 鉴传今, 译. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2003: 1-5. [14] 罗伯特·考克斯. 生产、权力和世界秩序: 社会力量在缔造历史中的作用[M]. 林华, 译. 北京: 世界知识出版社, 2004: 1-18. [15] 罗伯特·考克斯. 社会力量、国家与世界秩序: 超越国际关系理论[M]//罗伯特·基欧汉. 新现实主义及其批判. 郭树勇, 译. 北京: 北京大学出版社, 2002. [16] 安东尼奥·葛兰西. 狱中札记[M]. 曹雷雨, 姜丽, 张跃, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000: 201-202. [17] OVERBEEK H W. Global governance, class, hegemony: A historical materialist perspective[EB/OL]. (2004-01-10)[2022-01-15]. .

[18] OVERBEEK H W. Restructuring hegemony in the global political economy: The rise of transnational neo-liberalism in the 1980s[M]. London: Routledge, 1993: 14-16.

[19] VAN APELDOORN B, OVERBEEK H W, RYNER M. Theories of European integration: A critique[M]// CAFRUNY A, RYNER M. A ruined fortress? Neoliberal hegemony and transformation in Europe. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

[20] JESSOP R. The heartlands of neoliberalism and the rise of the austerity state[M]// SPRINGER S, BRICH K, MCLEAVY J. The handbook of neoliberalism. London: Routledge, 2016: 410-421.

[21] VAN APELDOORN B, OVERBEEK H W. Introduction: The life course of the neoliberal project and the global crisis[M]// OVERBEEK H W, VAN APELDOORN B. Neoliberalism in crisis. London: Palgrave Macmillan, 2012: 1-20.

[22] GILL S. Globalization, market civilization and disciplinary neoliberalism[J]. Journal of International Studies, 1995, 24(3): 399-423.

[23] GILL S. European governance and new constitutionalism: Econo-mic and Monetary Union and alternatives to disciplinary neoliberalism in Europe[J]. New Political Economy, 1998, 3(1): 5-26.

[24] VAN APELDOORN B. Transnational capitalism and the struggle over European integration[M]. London: Routledge, 2002: 157-189.

[25] BIELING H J. European constitutionalism and industrial relations[M]// BIELER A, MORTON A. Social forces in the making of the new Europe: The restructuring of European social relations in the global political economy. Basingstoke: Palgrave, 2006: 93-114.

[26] BIELER A. Labor, neo-liberalism and the conflict over Economic and Monetary Union: A comparative analysis of British and German trade unions[J]. German Politics, 2003, 12(2): 24-44.

[27] 威廉·罗宾逊. 全球资本主义论: 跨国世界中的生产、阶级与国家[M]. 高明秀, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2009: 44-109. [28] OVERBEEK H W. Globalizing China: A critical political economy perspective on China's rise[M]//CAFRUNYA, TALANI L, MARTIN G. The Palgrave handbook of critical international political economy. London: Palgrave Macmillan, 2016: 309-329.

[29] VAN DER PIJL K. Global rivalries: From the Cold War to Iraq[M]. London: Pluto Press, 2006: 297-335.

[30] 夏银平, 倪晶晶. 另一个世界是可能的——法国左翼对新自由主义的批判性研究[J]. 当代世界与社会主义, 2020(1): 113-120. -

期刊类型引用(0)

其他类型引用(1)

下载:

下载: