2. 北京市科学技术情报研究所, 北京 100048

2. Beijing Institute of Science and Technology Information, Beijing 100048, China

截止到2013年12月,中国网民规模高达6.18亿,互联网普及率为45.8%,其中农村人口1.77亿,占28.6%;手机网民5亿,网民中每10人就有8人用手机上网。①由此可见,一个庞大的网民群体正在当代中国形成。网络政治参与作为现代公民表达政治权利的新形式,在畅达民意、维护权益和监督腐败上发挥着特殊的作用,正在解构与重构着传统的政治生态。从系统论的角度来讲,网络政治参与包括参与主体、参与目的与内容和参与形式与手段3个要素,其中,参与主体是最为关键的要素。只有充分了解网络政治参与主体的结构与特征,才能有针对性地为公民网络政治参与创造条件、搭建平台。 一、研究综述

网络政治参与指公民借助网络新媒体平台表达意图和利益诉求,并试图影响政治决策或从事公共政治生活的行为。网络政治参与主体指参与网络政治活动的公民及其形成的群体,也可延伸至网络虚拟人物,当然,作为公民个体的“人”是网络政治参与最核心的主体。主体最具有能动性,也最关键、最复杂,是国内外学者研究公民网络政治参与的重点。

国外学者的研究多以定量分析为基础,如Lori等用定量方法分析了网络政治参与主体的性别、年龄、受教育程度、种族及收入等问题,并认为男性网络政治参与的程度比女性高[1],但Ellen和Sara的分析却得到相反的结论[2]。Hernando和Eulalia指出,年纪轻、受教育程度高、收入高的人在网络政治参与上有更多的可能性。[3]Josh等探讨了美国14岁至22岁的青年在网络政治参与中的特征与作用。[4]Kimmo指出,25岁至34 岁的人受教育程度越高,网络政治参与程度越高。[5]Corinna和William指出,18岁至24岁的年轻人更倾向于通过网络搜寻政治信息并与政治官员联系。[6]Brian指出,美国低收入群体更趋向于利用网络参与政治讨论。[7]Marko等指出,在新加坡,收入越高的人网络政治参与程度越高。[8]Homero等指出,对政治信息的接触与搜寻是公民政治参与的前提,把互联网作为信息搜寻工具的人在线政治讨论的参与率也更高。[9]

网络政治参与和一国的政治、经济体制及文化历史传承有较强的相关性,国内一些学者对中国网络政治参与主体进行了研究。赵君慧根据2009年1月中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》分析了中国现阶段网络政治参与主体的特征。[10]谢新洲等对中国公民网络话语权的形成、影响进行了研究。[11]张晓红和潘春玲对中国青年网络政治参与的现状、问题及对策进行了研究。[12]目前,中国国内的研究刚刚起步,特别是基于数据的定量研究还不深入,为此,笔者基于大样本的调查数据,对中国网络政治参与主体的结构与特征进行深入的定量分析。 二、研究设计 (一)网络政治参与的测度

网络政治参与的测度包括参与程度、效果、影响等方面,其中,参与程度能够较为直接、简便地对主体行为特征进行描述。因此,笔者将程度作为测量公民主体在网络政治参与中的标准。网络政治参与程度分为5个层级,从低到高分别为:(1)潜水者,对于一些政治话题的新闻、言论,只浏览,不发表意见;(2)围观者,针对某些特别的政治事件或政治话题有意识的关注,但不发表意见;(3)响应者,参与政治话题的讨论;(4)意见领袖,拥有较高的网络知名度,发起政治话题讨论,并引导较多的网民参与话题讨论;(5)把关人,如论坛版主、管理员等。 (二)调查问卷的抽样思路

研究的数据基于2011年12月北京大学新闻传播学院谢新洲组织的网络调查,即“中国互联网对社会的影响”,研究采用分层抽样和简单随机抽样相结合的方法,男女比例为55 ∶45,年龄范围为10岁至70岁,东西部网民比例为2 ∶1,同时兼顾各职业分布。回收有效问卷3 000份。 (三)研究假设

1.人口统计特征

H1a .男性比女性的网络政治参与程度高;

H1b .年轻人的网络政治参与程度较高;

H1c .文化程度越高,网络政治参与程度越高;

H1d .收入越高,网络政治参与程度越高;

H1e .职业地位和社会声望越高,参与社会事务的意愿越高、对政治关注度越高,网络政治参与程度越高。

2.网络基本使用特征

H2a .网龄越长,上网资历越深,网络政治参与程度越高;

H2b .每日上网时间越长,网络沉溺程度越深,网络政治参与程度越高。

3.网络政治参与的各种行为

一是网络政治参与的使用工具。网络政治参与的工具很多,笔者只讨论博客、微博、论坛、社交网络SNS,如开心网等。

H3a .坚持撰写博客的人,对社会有较细致的认知,网络政治参与程度也相应较高;

H3b .使用微博的人,有较强的自我实现欲望,网络政治参与程度也会较高;

H3c .经常浏览论坛并发贴、回贴的人,网络介入程度较深,网络政治参与程度也较高;

H3d .经常使用社交网络的人有较大的人际关系群,其网络政治参与程度较高。

二是网络政治参与的基本素养。笔者从信息真实性、语言文明性和行为合理性三个方面来考查。

H3e .真实的信息能够获得更多信任,因此,经常发布假信息的人,网络政治参与程度较低。

H3f .经常说脏话的人,无法获得尊重与信赖,影响力不高,相应地,其网络政治参与程度也不高;

H3g .参与人肉搜索越多的人,其网络政治参与程度越高。

三是网络政治参与的目的。

H3h .在网上希望获得较多关注和重视的人,自我实现的需求较强,通常会通过博客、微博等提高其网络知名度,因此,其网络政治参与程度较高;

H3i .希望利用网络平台来监督政府的人,有着较强的政治敏感性和社会责任感,因此,其网络政治参与程度较高;

H3j .通过网络维权的人,希望通过网络舆论压力来解决其现实问题,其权益依赖于网络申诉的结果,因此,其在网络政治参与上针对性较强,参与程度较高。

四是对网络政治参与效果的态度。

H3k .对网络政治参与的作用与未来越持有肯定态度,其网络政治参与的积极性、主动性越强,参与程度也越高。 (四)模型建构

文章通过多项式回归模型进行假设检验。多项式回归模型与一般线性回归模型的不同之处,在于其从同一数据中基于已有的自变量创造出新的自变量,模型中可能包括多个基本自变量的不同高次项。运用多项式回归可以找到一个拟合数据较好的曲线,从而更好地描述因变量和自变量之间的关系;但多项式回归模型容易产生多重共线性问题,因此,要利用正交多项式予以解决。[13]

模型的因变量为网络政治参与程度(y),采用五级量表测量,将其看成1个无单位的连续数值,其值越大,表示网络政治参与的介入深度与广度越大。自变量由3类变量构成:(1)人口统计特征变量,包括性别(x11)、年龄(x12)这2个先天特征和文化程度(x13)、月收入(x14)、职业声望(x15)这3个后天特征。其中,职业声望代表被调查者在现实社会中的地位与社会声望。借鉴李春玲对中国社会声望分层的研究[14],将职业声望分为7个层级:一是党政机关的领导干部;二是企业/公司管理层和党政机关事业单位的职员;三是企业/公司管理职员、专业技术人员和教师;四是退休人员和学生;五是自由职业者和个体工商户;六是农民、农村外出务工人员和产业服务人员;七是无业、失业和下岗人员。(2)网络基本使用特征变量,包括网龄(x21)和每日上网时间(x22)。(3)网络政治参与行为变量,一是网络政治参与的使用工具,包括博客(x311)、微博(x312)、社交网络SNS(x313)和论坛(x314);二是网络政治参与行为的基本素养,包括在网上发布假信息(x321)、说脏话(x322)和参与人肉搜索(x323);三是网络政治参与的目的,包括为了获得关注和重视(x331)、为了实施对政府的监督权(x332)、为了维权(x333);四是对网络政治参与效果的态度(x34)。

为了满足数据的正态性假定,将因变量变换为 y 。通过方差齐性检验及构造交互项,得到方程及其系数,如表 1所示,方程的R2=0.464 487,β为回归系数。 三、数据分析

从表 1可见,人口统计变量中的性别和职业声望这2个变量不显著(.sig<0.05),从而假设H1a和H1e不成立,不能证明性别和职业声望对公民网络政治参与程度有显著性影响。从性别上看,尽管一些研究认为女性政治参与行为与男性有明显差异[15],但是,自然性别(sex)并不等同于社会性别(gender),后者来自于一种环境建构,网络环境中社会性别在政治参与行为上的差异可能并没有现实社会那么强[16]。网络环境也重构了现实社会的职业地位与社会声望,其在传统现实社会中的差异性,被网络的匿名性、草根性所消弥。[17]网龄、发布假信息、人肉搜索、监督政府、维权和对网络政治参与效果的态度这几个变量不显著,假设H2a,H3e,H3g,H3i,H3j和H3k不成立,不能证明这些变量对网络政治参与的程度有显著影响。除此之外,其余变量对公民网络政治参与的程度均有显著性影响。

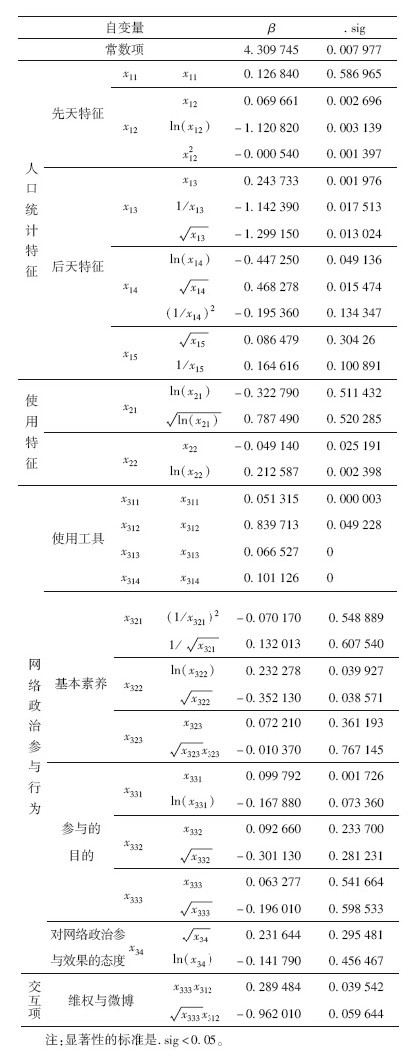

| 表 1 回归方程的系数 |

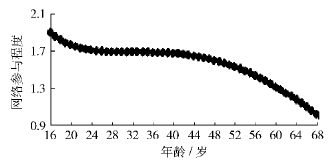

年龄是反映一个人生活周期的时间变量,其也能反映时代变迁对人与社会的影响。因此,了解不同年龄段的人的网络政治参与行为,也可从一个侧面印证中国近几十年来的政治体制变革历程。从表 1可见,年龄多项式的各项显著性水平均小于0.05,由此可知,年龄变量对公民网络政治参与程度的影响显著。年龄因素对网络政治参与程度的影响如图 1所示,总体上,年龄越小,网络政治参与程度越高,且大致呈现3个阶段。

|

图 1 年龄因素对网络政治参与程度的影响 |

一是16岁至24岁,这个年龄段的人属于“90后”,普遍为独生子女,目前正处于成长阶段,稳定的价值观尚未形成;他们个性张扬、自我、现实,叛逆而富有创造性;他们在网络环境中成长,对网络依赖性很强。

二是25岁至40岁,这个年龄段的人属于“80后”和“70后”,是伴随着改革开放成长起来的一代,既注重理想,也更加务实;现多已为人父母,事业有成,有较强的责任感;他们在思想上独立、成熟,互联网在他们中得到普及。

三是41岁及以上,这个年龄段的人属于“60后”或“50后”,他们经历过动乱年代,也经历过市场经济的洗礼,身上有明显的沧桑感;他们思想稳健甚至保守,多数拥有较强的政治情怀,是当今社会的“掌舵者”和“实权派”;但近十年来信息网络的迅猛发展使他们的知识结构面临巨大挑战。

16岁至24岁的年轻人是网络政治参与行为中最活跃的群体,他们对网络的天然亲近,对社会、理想、现实的敏感与冲动,使其网络政治参与程度较高。他们在网络话语权上占有明显优势,在网络舆论形成与发展中起着关键作用,如图 2所示。

|

图 2 不同年龄段的网民在网络中扮演的角色 |

然而,16岁至24岁的年轻人正处于成长阶段,独立的思想体系与价值观尚未完全建立,而同时,他们在学业与就业上的压力,使其生存空间倍受挤压,常常感到困惑和迷惘,这使得他们对政治腐败、贫富分化和社会民生等问题更加敏感,也更易冲动。从图 2可见,16岁至24岁的网民在版主和论坛管理者、成员领袖、干扰者等网络角色中占很大比例。

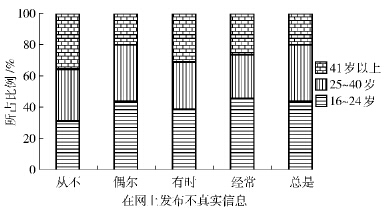

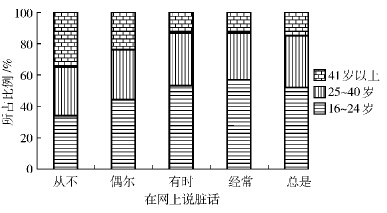

不同年龄段的人在网上发布不真实信息的情况如图 3所示,从中可见,16岁至24岁年龄段的人在网上发布虚假信息的比例要大于其他年龄段的人。 不同年龄段的人在网上说脏话的情况如图 4所示,从中可见,16岁至24岁年龄段的人在网上说脏话的比例要大于其他年龄段的人。不同年龄段的人参与人肉搜索的情况如图 5所示,从中可见,16岁至24岁年龄段的人参与人肉搜索的比例大于其他年龄段的人。由此可见,16岁至24岁的年轻人是在网上发布不真实信息、在网上说脏话、参与人肉搜索的主要群体。他们愤世嫉俗,但缺乏解决问题的能力与地位,他们热情但冲动、盲从且偏激,他们在网络上的活跃性、煽动性使得中国当前网络政治参与主体总体上表现出非理性特征。

|

图 3 不同年龄段的人在网上发布不真实信息的情况 |

|

图 4 不同年龄段的人在网上说脏话的情况 |

|

图 5 不同年龄段的人参与人肉搜索的情况 |

由于年龄差异所造成的网络政治参与差异显著,根据年龄加强网络政治参与素养的培育至关重要,对于16岁至24岁的年轻人,应进一步加强其素养教育,培养其正确的价值观、社会责任感,提升其分析问题的能力;对于25岁至40岁的人,应进一步激发其网络政治参与的意识,为其创造网络政治参与的平台和氛围,把其培养成为政治文明建设的主力;对于41岁及以上年龄段的人,应鼓励其“识网”和“用网”,努力提升其网络话语权。 (二)高学历、高收入与高素质:网络政治参与主体的社会层次

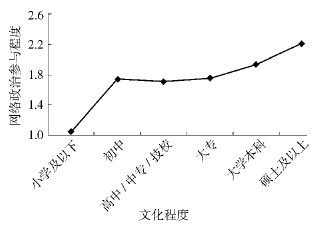

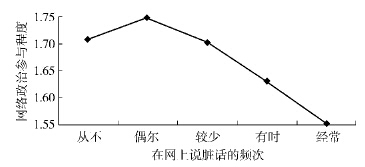

从表 1可知,文化程度、收入和在网上说脏话这3个变量对因变量有显著影响。文化程度和收入越高的人网络政治参与程度越高,如图 6和图 7所示。此外,网络政治参与主体在网上说脏话的频次越低,其网络政治参与程度越高,这一定程度上反映了网络政治参与主体具有较高的素质,如图 8所示。

|

图 6 文化程度因素对网络政治参与的影响 |

|

图 7 收入因素对网络政治参与的影响 |

|

图 8 网络政治参与主体说脏话的频次 |

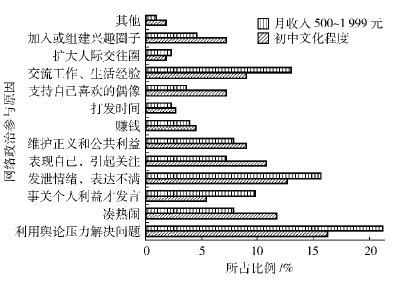

从图 6和图 7还可知,文化程度为初中、月收入为500~1 999元区间的人网络政治参与程度会略高些。这类群体利用网络舆论的压力来解决个人问题(如申诉、维权等)或发泄情绪、表达不满,如图 9所示。

|

图 9 初中及月收入500~1 999元者网络政治参与原因 |

尽管这类群体人数不多,但却是中国网络政治参与主体中的一类典型群体,其多是由于个人或家庭权益在现实中无法得到保障,通过网络舆论压力寻求支援,他们往往会成为很多网络舆论危机的导火线和引爆口,在中国网络政治生态中扮演着特殊角色。 (三)话语权解构:网络政治新势力的崛起

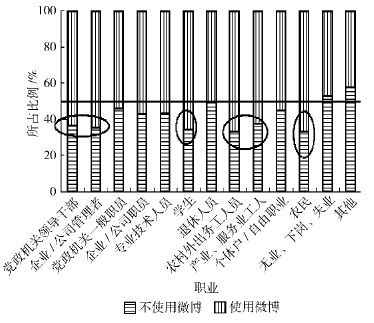

由于职业声望这一变量不显著,因此,不能预测公民职业声望与其网络政治参与程度的关系。笔者将职业声望分为具体的职业类型,探讨公民在现实社会中的职业声望与其网络地位、网络话语权之间的关系。假设公民网络政治参与程度越高,其网络地位和网络话语权越高;而现实社会中,职业声望越高,其地位和话语权也越高。网络把关者、网络意见领袖主要集中在企业/公司管理者、学生、企业/公司职员、专业技术人员等群体,他们是网络话语权的主导者,如图 10所示。此外,自由职业者尽管人数不多,但在很多时候却扮演着网络话语权的把关人和意见领袖的角色。然而,党政机关事业单位领导干部等在现实社会中具有较高职业声望的群体,其网络话语权并不高。由此可见,现实社会中的话语权正在被网络解构。

|

图 10 职业与其网络政治参与的关系 |

现实社会中的话语权体系无法平移到网络社会中,尽管现实地位和声望会在某种程度上影响网络话语权,但这两者并非完全匹配,网络政治体系有其 自身的形成机制。现实社会的话语权主要依靠权力、资历等因素,而网络话语权的形成主要来自“草根们”的关注和支持程度,谁受到的关注越多、支持越多,谁的话语权越强。网络话语权形成的过程需要很长时间,但瓦解却可能在一夜之间,因为在信息多样化、价值多元化的今天,网民的兴趣随时都可能改变。

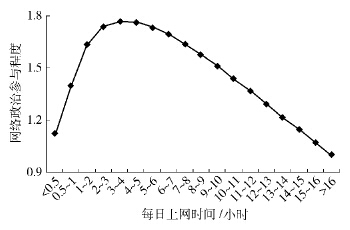

从目前看,网络话语权的形成具有良好的土壤,因为网络政治参与主体的素质普遍较高,特别是从网络把关者、意见领袖的职业分布来看,拥有网络话语权的人整体素质较高。此外,网络政治参与者的网络介入程度也比较理性。 每日上网时间对网络政治参与程度有显著性影响,两者呈倒U型关系,即网络政治参与程度较高的人每日上网时间大体在3~ 4小时,如图 11所示。这个时间既能保证其有效地参与政治话题的关注、讨论,也不会使其过于沉溺网络,进而影响工作和生活。

|

图 11 每日上网时间与网络政治参与的关系 |

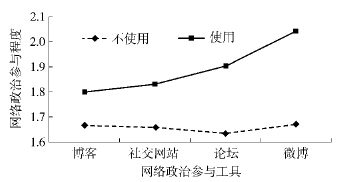

从表 1可知,网络政治参与的使用工具(微博、博客、社交网站SNS和论坛)对公民网络政治参与程度具有显著影响。这些工具是典型的社会化媒体,它们都具有参与性、对话性、公开性和社区化等共同特点。社会化媒体使普通公民作为内容生产者与传播者的角色得到突显,不但成为公民社交与自我实现的工具,也成为其政治表达的利器,从中国国内的“表哥”与“房叔”事件、宜黄事件、厦门PX事件、钱云会案、乌坎事件等,到国外的美国总统大选、西亚与北非的政治变革、伦敦骚乱等,都彰显了社会化媒体的力量。

公民使用这些社会化媒体后,其网络政治参与程度有了很大提升,如图 12所示,从中可见,使用微博进行政治参与的程度最高,其次是论坛,再次是社交网站,最后是博客。

|

图 12 网络政治参与工具与参与程度的关系 |

由于“希望得到关注和重视”对网络政治参与程度有显著性影响,且大体呈正向关系,如图 13所示,说明自我实现需求越强的人,其网络政治 参与程度越高。社会化媒体赋予每个人平等的发言权,而政治话题的普适性能够引起多数人的兴趣,因此,利用社会化媒体参政、议政成为人们自我实现的渠道。

|

图 13 “希望得到关注和重视”与网络政治参与程度的关系 |

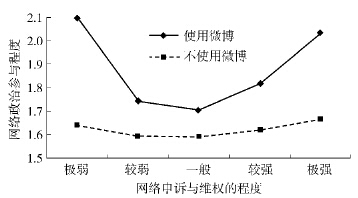

此外,微博与网络维权这2个变量的交互项对网络政治参与程度的影响显著,且呈U型关系,如图 14所示。可以推断,使用微博参与政治活动的人大致可以分为2类:一类有着极强的维权目的;另一类相反,并不以维权为目的。微博使用者的职业分布,如图 15所示,从中可见,大概有3类人群微博使用率较高:一是党政机关事业单位领导干部、企业/公司管理者,其职业声望较高,所遇到的不公正待遇较少,维权目的也相对较弱;二是学生,他们接受新事物的能力较强,较多使用网络新媒体,但受到不公正的待遇而维权的可能性也较小;三是农村外出务工人员、产业服务业工人和农民,作为城镇化进程中的弱势群体,大多数尖锐的民生问题产生于这一群体,其维权目的相对较强。微博所特有的信息短小精准、移动化、传播速度快和影响范围广等特点,不仅具有社交与自我实现的功能,还成为当前弱势群体维权的利器。

|

图 14 微博对网络维权的影响 |

|

图 15 使用微博人群的职业分布 |

公民的网络政治参与正在解构与重构着政治生态体系,了解是“谁”在参与网络政治活动,他们的特征是什么,是打造与规范有序的网络政治环境,进而推动政治文明建设的前提。网络政治参与主体的基本特征是年纪轻、学历高、收入高、素质高、理性,现实社会中职业声望与网络话语权并不完全匹配,甚至是对立的;社会化媒体成为网络政治参与的主要工具,特别是微博在维权上发挥着独特的作用;公民网络政治参与的主要目的是自我实现。根据这些特征来优化网络政治参与环境,建设有序的公民网络政治参与平台,是当前亟待解决的问题。 注释: ① 参见:中国互联网信息中心(CNNIC)2014年1月发布的第33次中国互联网发展状况统计报告。

| [1] | Lori M Weber,Alysha Loumakis,James Bergman.Who participates and why? An analysis of citizens on the internet and the mass public[J].Social Science Computer Review,2003 (1):26-42. |

| [2] | Ellen Quintelier,Sara Vissers.The effect of internet use on political participation: an analysis of survey results for 16 year olds in Belgium[J].Social Science Computer Review,2008(4):411-427. |

| [3] | Hernando Rojas,Eulalia Puigi Abril.Mobilizers mobilized: information, expression, mobilization and participation in the digital age[J].Journal of Computer Mediated Communication,2009(4):902-927. |

| [4] | Josh Pasek,Kate Kenski,Daniel Romer, et al.America's youth and community engagement: how use of mass media is related to civic activity and political awareness in 14 to 22 year olds[J].Communication Research,2006(3):115. |

| [5] | Kimmo Grönlund.Knowing and not knowing: the internet and political information[J].Scandinavian Political Studies,2007(3): 397-418. |

| [6] | Corinna di Gennaro,William Dutton.The internet and the public:online and offline political participation in the United Kingdom[J].Parliamentary Affairs, 2006(2):299-313. |

| [7] | Brian S Krueger.Assessing the potential of internet political participation in the United States: a resource approach[J].American Politics Research,2002(5):476-498. |

| [8] | Marko M Skoric,Deborah Ying,Ying Ng.Bowling online,not alone: online social capital and political participation in Singapore[J].Journal of Computer-Mediated Communication,2009(14):414-433. |

| [9] | Homero Gil De Zúniga, EulàLia Puigi Abril,Hernando Rojas.Weblogs,traditional sources online and political participation: an assessment of how the internet is changing the political environment[J].New Media & Society,2009(4):553. |

| [10] | 赵君慧.当前中国公民网络政治参与的现状及其存在的问题分析[J].经济研究导刊,2012(3):279-281. |

| [11] | 谢新洲,田丽,刘青.安全阀还是压力锅——关于网络话语权的调查与思.光明日报,2013-01-15(15). |

| [12] | 张晓红,潘春玲.当代青年网络政治参与的现状、问题及对策研究[J].青年探索,2012(1):18-23. |

| [13] | 谢宇.回归分析[M].北京:社会科学文献出版社,2010:193-216. |

| [14] | 李春玲.当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量[J].社会学研究,2005(2):74-102. |

| [15] | 张凤华.妇女政治参与的行为分析——以湖北省为例[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2005(2):38-44. |

| [16] | 李莉,黄振辉.社会性别与政治参与研究——女性主义政治学研究方法反思[J].华南师范大学学报:社会科学版,2005(6):28-32. |

| [17] | 万斌,章秀英.社会地位、政治心理对公民政治参与的影响及其路径[J].社会科学战线,2010(2):178-188. |