创业机会识别作为创业活动的核心环节,直接关系到新创企业未来的发展,已成为近年来创业研究领域的热点。[1]创业机会识别是指创业者基于自身知识和经验上,在纯粹的偶然机会中发现新信息,并能针对信息做出是否有利自身价值的判断;或因某种目的所采取的系统、全面的搜查,以发现那些隐藏在市场背后的内在信息,并将发现的内在信息外化,从而发现创业机会的过程。[2]国际上,创业机会识别的研究兴起于20世纪80年代,中国则在21世纪以后逐渐形成研究的热潮,学者们从不同视角对创业机会识别的概念界定、理论价值、构念维度、识别途径和影响因素等各方面展开研究。随着中国创业的发展,创业机会日益涌现,关键机会的识别成为创业成功的重要前提,所以创业机会识别研究成为指导中国创业发展的现实需要。 一、相关文献回顾

中国学者刘万利等在国外相关文献梳理的基础上,将创业机会识别研究划分为5个方面的主题,包括创业机会识别的概念内涵、创业机会识别的影响因素、创业机会识别的途径、创业机会识别的内容和创业机会识别的效果,这5个方面同样可以很好概况现有中国国内研究的主题类型。[3]121—127在创业机会识别的概念界定上,邓卫华等分析了机会发现与机会构造两种理论观点的实质以及各自缺陷,通过引入认知科学理论,尝试将两者有机融合,并探究两者在创业机会识别过程中的动态联合性作用,以此构建了基于认知信息加工的创业机会识别机理模型。[4]张红和葛宝山对国外众多有关创业机会识别的概念进行比较与界定,在此基础上构造了“机会识别影响因素—机会识别过程—机会识别效果—企业绩效”的整合识别模型。[5]15—24在创业机会识别的影响因素方面,中国国内学者从环境动态性[6]、社会关系网络[7]、先验知识及创业警觉性[8]、创造性思维[9]78、创业者特质[10]以及个人因素与机会因素匹配性[11]等内容,讨论这些变量对创业机会识别的影响。同时,在研究创业机会识别途径方面,刘萌芽等从创业定位视角,论述了创业机会识别的三阶段过程,即由创业机会感知、机会评价和机会规划所组成的识别过程,并指出创业者基于自己的创业定位,选择合适的机会来源,从而确定适合的“机会窗”的入口方式。[12]李雪灵等提出创业者通过自身人力资源及社会网络资源的加工与筛选,形成具有潜在创业机会描述的信息资源,并从自己的内隐性知识中发现最佳的创业机会。[13]1089龙丹和张玉利则将创业机会的识别途径分为系统搜索与偶然发现2种类型,并构建了说明识别途径有效性的区分维度,即成本支出、主动搜索信息和可复制性。[14]此外,有关创业机会识别内容的研究,郭晓丹提出创业机会异质性的识别是后期选择及开发机会的重要前提。[15]19陈海涛则指出创业者必须有效识别出创业机会的特征,以此明晰自己的创业战略,同时最大可能评估出创业机会的市场价值。[16]张秀娥和王勃认为,创业机会识别的内容应该包括创业机会盈利性和机会可行性两个维度的识别。[9]79—80对于创业机会的识别效果,姚晓芳等构建了基于Timmons的创业机会识别及评价体系[17]15—17;郭海和沈睿从商业模式创新视角,建构了创业机会识别效果的评估模型[18] ;张秀娥和孙中博从外生力量评价与内生力量评价2个方面评估了创业机会识别[19] 。

通过对中国国内学者研究情况的简单梳理,可以发现国内创业机会识别研究已经初步形成体系,包括了理论研究、应用研究以及方法研究等多个层面的探讨,取得了一定数量的研究成果。但对于领域整体性的研究,中国创业机会识别研究多以文献综述或述评为主,缺乏定量化的文本分析,难以客观了解整个领域研究的聚焦情况。笔者利用情报学领域较为成熟的研究方法——共词分析法,结合文献归纳进行定性分析,对国内创业机会识别研究展开系统梳理,以便了解现有研究的重点,并利用Ucinet,Citespace软件输出相应的知识图谱,提出未来发展的方向,为后续研究提供参考。 二、研究方法

共词分析法比较适合分析新兴学科领域的演进态势,能够较为直观地展示出领域研究的主题分布。[20]因为创业机会识别的相关研究在中国国内属于一个新命题,研究时间较短、参与学者较多,比较适合该方法的应用。此外,共词分析法本身的研究范式已经成熟,有很多学者利用共词分析法探讨了各自领域最新的热点,例如:Francisco和María利用其分析了国际消费者行为研究的焦点[21] ;An Xinying和Wu Qingqiang使用加权共词分析法研究了国际干细胞领域的最新发展趋势[22];彭绪梅等较早将共词分析作为研究手段引入创业研究领域,运用共词矩阵构造的知识图谱,绘制出“国外创业型大学”研究领域的4大主流知识集群。[23]但是,仅从检索的文献来看,该方法在国内应用并不普及。借鉴上述学者的研究思路,利用共词分析法探讨创业机会识别研究的焦点,具体分析过程有4个步骤:(1)选取样本,并从中筛选出高频关键词;(2)构造高频关键词的共词矩阵,并转化为相关矩阵与相异矩阵;(3)利用SPSS软件以矩阵为数据源进行聚类分析、多维尺度分析;(4)应用Ucinet与Citespace软件输出关键词的知识图谱,说明结论与发展方向。 (一)数据获取

选择CSSCI核心数据库作为数据来源,以“创业机会识别”作为主题词,不限定时间,一共检索到77篇论文。剔除书评、短论、会议综述等非学术性论文,获得73篇论文作为样本。利用SATI3.2题录分析软件,获得样本的197个关键词与其对应频次,并进行预处理:(1)合并同义词,例如创业机会识别与创业的机会识别、科技型企业与科技企业等;(2)高度近义词归类,如企业绩效与公司绩效中只选择范围较大的企业绩效,并将两者合并;其他类似的有硕士生与研究生、大学与学校等;(3)删除语义不完整的词语,如进入、来源等;(4)剔除无关研究的人名、地名等,如深圳、芜湖等。经过预处理得到178个关键词,从中选择频次超过2次(包括2次)以上的关键词作为高频词组,最终获得43个高频关键词(高频关键词的频次之和占总频次的51%,符合统计学惯例),如表 1所示。

| 表 1 样本的高频关键词统计(部分) |

从表 1可以看出,机会识别是频次最高的关键词,符合文章主题创业机会识别,其次是创业机会、创业,这些都与主题词密切相关,反映了研究的对象与领域的归属。此外,社会资本、创业环境、隐性知识的频次都很高,一定程度表现了研究变量的聚焦。此外,类似创业者特质、机会创新性、农民创业、创业动机、企业绩效也都分别体现了研究视角、概念内涵、创业主体、影响效果等不同内容。仅从频次推断,隐性知识、知识转化、知识管理、先验知识都与知识相关,表现了知识经济时代创业的新特征,同时也反映出不同学科领域,如知识管理与创业管理相结合的研究趋势。 (二)数据处理

统计43个关键词在73篇论文中共同出现的频次,形成43×43的对称矩阵。同时,因为不同的2个关键词共现频次容易受到自身出现频次的影响,不能真正揭示出两两之间的共现关系,所以需要引入Ochiia系数来表现关键词之间的共现相对强度。[24]Ochiia系数的计算公式是:Ochiia系数=X与Y两个关键词共同出现的频次/(X关键词出现频次的算术平方根×Y关键词出现频次的算术平方根)。利用Ochiia系数将共词矩阵转化为相关矩阵,矩阵中对角线表示关键词与其自身的相关程度,非对角线则表示不同关键词之间的相关程度。但是,因为相关矩阵中出现的0值过多,容易导致统计误差过大,所以还需要进一步转化为相异矩阵,方法是用1去减相关矩阵中的各数值,从而得到相异矩阵。在相异矩阵中,数值越大表明两两关键词之间的距离越远。 (三)共词分析 1.聚类分析

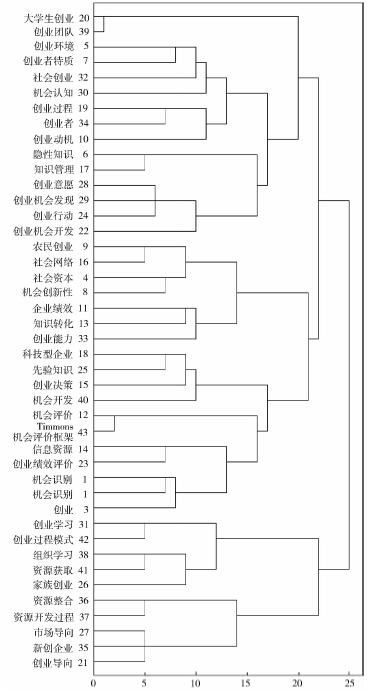

将数据矩阵导入SPSS中,利用SPSS软件中的系统聚类功能,选择其中的“Ward方法”进行分析,同时确定离散数据的类型为“斐(Phi-square)方法”,输出层次聚类的树状图,如图 1所示。

|

图 1 聚类树状图 注:使用Word连接的树状图重新调整距离聚类合并 |

从图 1可以看出,创业机会、机会识别和创业三者距离最近,所以最先合并为一类,其他类似的如隐性知识与知识管理、社会资本与社会网络、企业绩效与知识转化及创业能力、组织学习与资源获取、市场导向与创业导向等也都因为关联密切而率先合并。从上往下,依据聚类分析的结果初步可以分为10小类:大学生创业团队、创业者相关研究与机会认知、隐性知识与知识管理、创业意愿与创业行动、社会网络与社会资本、企业绩效与知识转化及创业能力、创业决策与机会开发、创业机会识别与机会评价、创业及组织的学习与资源获取、创业导向与资源整合。同时,依据类别之间的关联度,可以再划分为6大类:大学生创业研究、机会认知过程与知识管理、创业绩效与其影响因素、机会识别及评价与开发、创业及组织的学习与资源获取、创业导向与资源整合。 2.多维尺度分析

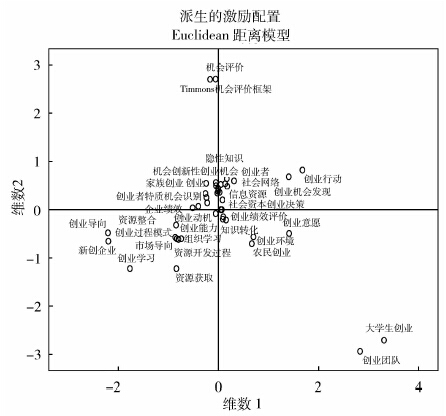

采用SPSS软件中的ALSCAL方法创建多维空间感知图,过程是将相异矩阵导入SPSS中,然后选择多维尺度分析中的ALSCAL方法,并确定“从数据创建距离”,选择度量区间为“Euclidean”,结果如图 2所示。数据分析显示:Stress系数和RSQ值两个判别信度与效度的指标值分别为0.234 61,0.869 36,均符合统计学惯例,表明分析效果较好。

从图 2可以看出,高频词大致可以分为7组:第1组,机会识别、机会创新性、创业者特质、创业机会、创业等;第2组,隐性知识、社会网络、社会资本、信息资源、创业机会发现等;第3组,创业能力、知识转化、创业绩效评价等;第4组,农民创业、创业环境、创业意愿;第5组,创业过程模式、市场导向、资源开发过程、资源整合、资源获取等;第6组,大学生创业、创业团队;第7组,机会评价、Timmons机会评价框架。依据聚类分析、多维尺度分析的结果,参照相关研究综述的内容划分[25],形成8个方面的重点主题。

|

图 2 多维尺度分析图 |

(1)创业机会识别的基本理论研究

该主题包括创业机会识别的概念定义、研究边界的界定、理论模型的建构、范式体系的建立以及构念维度的划分等相关研究。创业机会识别的界定问题一直是国内外理论界关注的焦点。[26]创业机会的识别不仅与创业者自身的特质有关,还与创业者所处的内外环境高度关联,识别的来源既可能是创业者本身的启发,也可能是创业者思想与环境相结合的产物,所以关于概念本质的讨论分歧较多。国内学者较多关注于创业机会识别的理论模型建立[27]、识别途径的分析[15]21—22与构念维度的区分[28]等选题。

(2)创业者研究与机会认知过程

创业机会识别的理论基础来自于机会认知理论,所以创业机会认知与创业机会识别有密切联系,但又有较大的不同:后者更注重价值的判断,与企业战略、长远规划的联系更为紧密。[29]创业者研究包括了创业者特质、能力、价值观等对创业机会识别的影响,重点是从创业者视角探究创业机会识别的关键成功要素。[30]机会认知过程主要分析的是创业机会识别作为一个决策分析的过程具体包括哪些分析阶段、思维模式等构成要素。[31]

(3)创业机会评价与创业决策

创业机会虽然有收益的可能,但也有不同程度的风险,有关创业机会的评价是创业过程中不可缺少的部分。中国国内学者多应用Timmons机会评价框架来开展相关研究[17]15,或者从认知观角度讨论机会识别的重要标准[32]。依托创业机会评价结果,探讨机会评价对创业决策的影响,进而决定后续行动的具体安排,并提出相应的对策模式,这也是中国国内学者研究的选题之一。[33]

(4)创业机会开发与知识管理

创业机会开发是与创业机会识别密切关联的概念,识别出有价值的机会后自然会遇到如何开发的问题,该主题研究的是两者之间的联系、匹配和价值开发等内容。[34]创业机会的开发离不开知识资源的支持,创业机会识别所形成的决策以及创业开发所形成的行动部署都离不开创业者、创业团队、组织的显现知识与隐性知识作用的发挥,所以知识管理在创业机会开发中占据着重要地位。中国国内学者较多关注组织或团队中的隐性知识贡献对机会开发过程、效果的影响。[35]

(5)社会网络与社会资本的影响

创业机会识别影响因素研究一直是国外关注的焦点。[36]除了创业者自身素质或特质的影响外,其他诸如个体或创业团队的社会资本、组织的社会网络等影响的研究也比较多。中国国内学者张玉利等通过考察社会资本对创业机会创新性的逻辑关联,分析了创业经历对该过程的影响,构建了社会资本、创业经验、创新性机会识别的交互效应模型[37];刘杰和郑风田在典型案例分析的基础上,提出团队或组织的社会网络对创业机会识别的影响途径[38]132。类似还有张青、曹尉、陈文婷和何轩等学者对此方面展开研究,该命题研究逐渐成为国内此领域的热点。[38]134[39—40]

(6)信息资源的转化与企业绩效

该命题主要围绕各类信息资源的来源、转化、加工与整合过程,并探讨其对创业机会识别与开发的影响。信息资源是创业过程中的重要资源,是对相关人力资源、社会网络资源以及知识资源提炼后,所形成的有价值的数据。[41]中国国内学者多从信息资源整合视角分析创业机会识别的内在机理、识别过程、影响因素等,并进而推断或验证不同机会识别模式对机会开发、价值提升的作用机制,最终表现出企业绩效方面的差异。[13]1091

(7)创业学习、组织学习与资源获取

创业学习对于创业者解决创业过程中面临的机会识别与资源获取两项问题有重要意义,包括学习思想的培养、创业知识的吸收、学习方式的转变3个方面;组织学习是指组织为实现发展目标,针对核心竞争力提升所需的知识、技能、信息等所采取的各项行动。[42]无论是个体层次或团队层次的创业学习,还是组织层次的企业学习,都对资源能力的提升有着直接或间接的正向影响[43],中国国内学者探究创业学习与组织学习的能力、模式、效果改善等对创业机会识别与资源获取的积极影响[44]。

(8)创业导向、市场导向与资源整合

创业导向与市场导向是两个不同类型的战略导向,对创业者的机会识别标准、机会开发模式、资源整合有不同程度的影响。[45]中国国内学者基于资源基础理论视角分析了创业导向、创业机会识别模式和企业资源整合三者之间的内在联系,同时也探究了两种不同类型的战略导向对创业机会识别内容、标准的影响,进而分析其如何影响到企业资源开发、匹配与整合的过程。[46] 3.概念网络的可视化分析

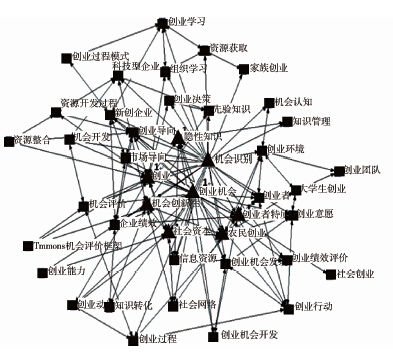

为进一步探讨中国创业机会识别研究领域的重点,利用类社会网络分析的可视化图谱,来展示不同高频关键词之间的联系,将矩阵导入Ucinet软件中,选择可视化分析功能,输出结果如图 3所示。

|

图 3 概念网络图 |

在图 3中,整个图谱网络由8个三角形节点与35个正方形节点相互连线组成,其中三角形节点为点度中心性高于0.4(包括0.4)以上的重要节点,正方形节点是0.4以下的点。三角形节点包括:创业机会、机会识别、创业、创业者特质、社会资本、机会创新性、隐性知识、农民创业8个节点,其余都是正方形节点。由图 3可知,机会识别与创业机会2个关键词的连线最为密集,处于整个网络的中心位置,符合文章主题创业机会识别的特征。此外,比较接近中心区域的优势群体还有创业、隐性知识、农民创业、社会资本、机会创新性、创业者特征等关键词,上述也是领域内关注较多的内容。三角形节点比较密集的区域在一定程度上反映出现有研究主要从创业者特质视角分析创业机会识别,以及创业机会识别对创业成功的重要性,同时也表现了隐性知识、社会资本是机会识别的影响因素,而农民群体则是命题扩展的重要研究对象。相对于三角形节点的密集,正方形节点的分布较为分散,类似创业团队、Timmons机会评价框架、社会创业、创业学习等正方形节点距离中心区域较远,是现有研究关注较少的地方。 4.Citespace软件的时间线图分析

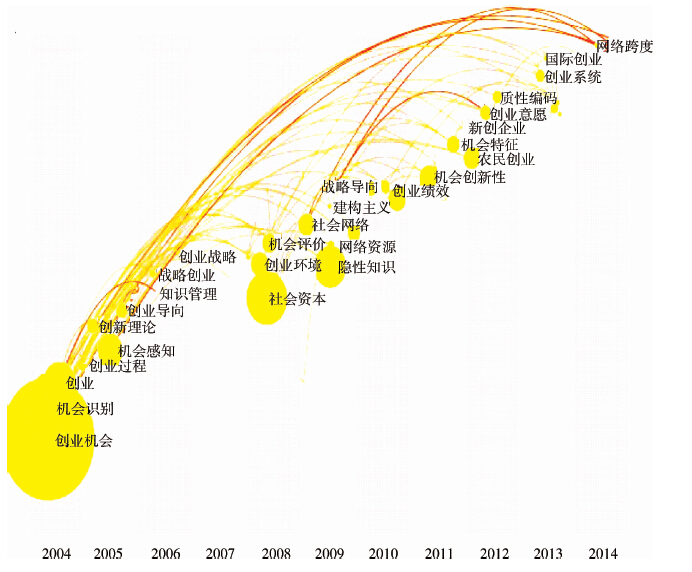

前述的概念网络的可视化分析,主要展示了现有研究的热点以及主要知识点之间的相互关系,但是有关创业机会识别研究领域在时间线上的发展情况却没有展现出来。随着国家经济发展形势以及创业政策的变化,创业机会识别研究的内容也在变化,主要体现在该研究领域的主要关键词或知识点出现频次的变化。文章利用Citespace绘制研究时间线图的功能,将样本数据(CSSCI题录信息)导入软件,输出研究的时间线图谱,由于关键词过多,会影响图谱的清晰度,所以只显示部分中心度较高的关键词,如图 4所示。

|

图 4 时间线图谱 |

在图 4中,关键词的圆环大小表示其中心度(该中心度是指全部关键词所构建的共现网络中节点的点度中心度)。从图 4可以看出,创业机会、机会识别、社会资本、隐性知识、农民创业、机会创新性是不同时区内中心度较高的重要节点。此外,由图 4可见,国内创业机会研究主要是在2004年以后兴起,2004年之前尚未得到创业研究者的广泛关注。按照关键词出现的先后顺序,大致可以将国内研究分成3个阶段:(1)2004—2007年,该阶段先后出现了创业机会识别相关的主要概念,如创业机会、机会识别以及创业过程、机会感知、创业导向等内容,主要是对创业机会识别的概念界定、内涵解析、创业机会识别在整个创业过程中的地位及与其他创业要素相关性等内容的研究。(2)2008—2011年,这一阶段,主要是对创业机会识别的应用研究,一方面是探究创业机会识别的影响因素,如社会资本、社会网络、隐性知识和创业环境等因素;另一方面是研究创业机会识别的内容、评价及效果,如识别出机会的特征与创新性、构建机会的评价体系、探究机会识别与创业绩效的关系等。(3)2012年至今,该阶段扩展了研究的范围,强化了研究的深度,如识别的主体由国内创业企业发展到国际创业企业,随着国际一体化趋势的加强,国际创业机会日益涌现,相比国内创业机会的识别,国际创业机会的识别过程更加复杂、难度更大。同时,农民创业、新创企业、大学生等节点,也反映了该阶段研究对象的新发展。在研究纵深方面,网络跨度是研究社会网络对创业机会识别影响的新切入点;而创业意愿也是从创业者本身进行研究的新视角。从图 4中,不难发现建构主义、质性编码(扎根理论)等方法论的关键词,表明了研究方法的多元化趋势。从近5年的发展趋势来看,未来创业机会识别研究将紧密围绕国际创业机会识别的发展、创业机会识别与创业绩效关系的分析、有关机会创新性与机会特征识别内容的扩展等命题展开,并具体应用创业机会识别理论来指导农民创业的实践,从而推动国内研究的深入。 5.近期研究热点的提炼

为了弥补共词分析质性研究的不足,文章对样本中的综述或述评的结论进行分析,提炼出这些学者所提出的新研究热点,如表 2所示。

| 表 2 基于样本提炼的新研究热点 |

从表 2可以看出,学者们在对国内外相关文献总结的基础上,各自提出创业机会识别的量表开发、创业机会识别对创业决策的具体影响,建构主义、系统论、信息加工理论在该领域的应用以及探讨机会识别对创业绩效的影响程度,同时也涉及专门对象——创业专业人才的机会识别研究等命题,这些是国内近些年兴起的新研究热点。结合前文的概念网络图谱、时间线图谱的分析,参考中国国内学者总结的内容,提出现有研究的新热点,即建构主义、扎根理论在命题研究中的应用;创业机会识别量表的开发及实证检验;创业机会识别对创业绩效的影响;农民创业机会识别的探讨;国际创业机会识别的研究。需要说明的是,建构主义为深层探讨创业机会与创业者的匹配问题提供了新思路,扎根理论作为一种重要的质性归纳范式,可以有效提炼研究的影响因素或者对其他变量的作用路径;而创业机会识别量表的开发与其应用直接关系到机会识别的影响因素以及机会识别对其他变量作用机制的实证分析;在探讨机会识别对创业成功的影响方面,以创业绩效作为衡量的实证研究是其重要内容;同时,农民创业已经成为一种重要的创业现象,是国家积极支持的创业类型,该群体对于创业机会的有效识别及把握,对于其创业实践指导有现实意义。[49]随着国际创业现象的发展,有关国际创业机会识别的研究也日益得到重视,国际创业机会识别的过程更加复杂,对于创业主体识别能力的要求更高。 三、结论与展望

笔者在创业机会识别的研究领域引入共词分析法,不仅扩展了该命题研究的方法类型,也通过系统的梳理,得出现有8个重点主题与5个新研究热点,为中国国内相关学者提供一定参考。利用共词分析、多维尺度分析梳理出现有研究的8个重点主题:创业机会识别的基本理论研究,创业者研究与机会认知过程,创业机会评价与创业决策,创业机会开发与知识管理,社会网络与社会资本的影响,信息资源的转化与企业绩效,创业及组织的学习与资源获取和创业或市场的导向与资源整合。8个主题既包括宏观层面的理论研究,也包括微观层面的变量关系的讨论,形成了命题研究的多个分支。同时,运用Ucinet和Citespace软件绘制出的知识图谱提炼出5个新研究热点,即建构主义、扎根理论在命题研究中的应用;创业机会识别量表的开发及实证检验;创业机会识别对创业绩效的影响;农民创业机会识别的探讨和国际创业机会识别的研究。上述5个也是近5年逐步兴起的研究热点,反映了研究方法的多元化、研究信度的提升、研究对象的扩展以及新研究领域的开拓等领域发展的新特点。此外,文章通过对国内相关研究简单的文献梳理,发现创业机会识别的研究,在机会识别的概念内涵、机会识别的途径、机会识别的影响因素、机会识别的内容以及机会识别的效果5个方面都有所涉及,已经初步形成体系,包括了理论研究、应用研究、方法研究多个层面的探讨。最后,从研究的时间进程来看,依据Citespace绘制的时间线图,将本领域的研究大致分成3个阶段:(1)2004—2007年,该阶段以基本理论的引入、重要概念的界定与辨析以及机会识别在整个创业过程中的地位等理论研究为主,构建了命题研究的基础;(2)2008—2011年,该阶段以创业机会识别的应用研究为主,既分析了影响其的各类因素,如社会资本、隐性知识、创业环境等因素,也探究了创业机会识别的内容与效果;(3)2011年以后,随着经济形势、创业政策的变化,出现了新的研究对象和新的研究视角,如农民、大学生等普通群体的创业机会识别研究;同时研究深度不断加深,变量聚焦更加细致,如由社会网络整体到其网络跨度的影响效用的探讨;此外,国际创业研究的背景得到强化,有关国际创业机会识别的研究日渐得到重视。但是,现有研究仍有一定局限,基于样本的阅读及分析,提出几个未来的发展方向。

第一,扎根理论分析的机会异质性的识别研究。现在,创业机会的来源丰富、潜在创业机会的数量逐渐增多。为了更好区分不同类型的创业机会,需要注重对机会本身内部异质性的探讨,从而发现差异化的机会类型与差别化的发现过程的匹配关系,以便识别出适合创业者的最佳创业机会。基于此,创业机会的异质性识别不仅是机会识别全过程的重要环节,还是影响创业决策的重要因素。扎根理论作为一种重要的质性研究方法,可以通过对访谈资料、文献资料以及其他文本资料的归纳,梳理出研究所需的变量关系,从而建构出理论模型。利用扎根理论研究方法,依托相关文献的支持,从创业者本身的经验资料入手,逐渐提炼出有效识别机会异质性的发现途径,更有助于创业者实践的指导。同时,也可以利用扎根理论来归纳机会异质性的区分维度、机会异质性识别与创业决策关系等内容。

第二,创业机会识别量表的开发与其实证研究。有关创业机会识别的研究,学术界缺乏一致认可的测量工具。创业机会识别量表是进行创业机会识别与其他创业要素实证研究的前提,需要保证其信度、效度以及广泛的适用性。此外,针对不同群体或者组织,也需要开发特定的量表,如针对农民工、大学生的量表与针对企业家的量表会有所不同,需要充分考虑群体的特征性。目前研究的现状是测评量表的版本各异、计分方法不统一、测评范围有限,难以有效比较不同文献的实证结果。基于此,未来研究需要开发能够得到学术界广泛认同的测评量表,从而满足机会识别相关实证研究的发展需要。

第三,创业学习对创业机会识别影响的研究。创业学习影响创业能力的形成,同时也是创业组织学习的基础,与知识获取、知识转移、知识转化、知识加工、知识共享等知识管理过程有密切联系,对创业机会的识别、开发有正向影响,创业学习是提高创业识别能力的重要途径。创业学习不但包括显性知识的学习,更包括隐性知识的积累。[50]现有研究对创业学习的影响关注较少,特别是其中的隐性知识学习方式、路径与创业隐性知识学习机理的讨论较少,已有的部分文献也多是讨论创业显性知识的学习,在一定程度上忽视了隐性知识是创业学习的重要组成。所以,以后可将创业学习作为单独的研究变量,分析其对创业机会识别的重要影响,并从隐性知识视角构建创业学习的过程模式。

文章仍然存在一定局限:一是共词分析法只是对高频关键词的分析,有些新兴命题因为发表时间较新,所以关键词出现的频次较少,没有纳入分析词频的范围;二是文章分析的是已发表的核心期刊文献所反映的趋势,没有讨论相关著作、学位论文、会议论文、研究报告等所反映的情况;三是此研究只聚焦于整体现状、热点的梳理,对于具体细节的讨论没有展开,只做了相关列举。

| [1] | Ivan P Vaghely,Pierre-Andre Julien.Are opportunities recognized or constructed: an information perspective on entrepreneurial opportunity identification[J].Journal of Business Venturing, 2010,25(1):73-86. |

| [2] | Deniz Ucbasaran,Paul Westhead,Mike Wright.The extent and nature of opportunity identification by experienced entrepreneurs[J].Journal of Business Venturing,2009, 24(2):99-15. |

| [3] | 刘万利,胡培,许昆鹏.创业机会识别研究评述[J].中国科技论坛,2010,26(9):121-127. |

| [4] | 邓卫华,蔡根女,易明.基于认知信息加工的创业机会识别机理研究[J].科技进步与对策,2010,27(20):15-19. |

| [5] | 张红,葛宝山.创业机会识别研究现状述评及整合模型构建[J].外国经济与管理,2014,36(4):15-24. |

| [6] | 仲伟伫,芦春荣. 环境动态性对创业机会识别可行性的影响路径研究——基于创业者个人特质[J].预测,2014,33(3):27-33. |

| [7] | 刘娟,彭正银.关系网络与创业企业国际市场机会识别及开发——基于中小企业国际创业的跨案例研究[J].科技进步与对策,2014,31(8):74-79. |

| [8] | 郭红东,周惠珺.先前经验、创业警觉与农民创业机会识别——一个中介效应模型及其启示[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2013,43(4):17-27. |

| [9] | 张秀娥,王勃.创业警觉性、创造性思维与创业机会识别关系研究[J].社会科学战线,2013,36(1):78-84. |

| [10] | 赵观兵,梅强,万武.基于环境宽松性的创业者特质对创业机会识别影响的实证研究[J].中国科技论坛,2010,26(8):109-113. |

| [11] | 张爱丽.试析个人因素与机会因素的匹配对创业机会识别的作用[J].外国经济与管理,2009,31(10):59-65. |

| [12] | 刘萌芽,吉莉莉,曹雪莲.基于定位的创业机会识别[J].科技管理研究,2009, 29(3):168-171. |

| [13] | 李雪灵,景涛,任月峰.创业者信息资源的形成及对机会识别的作用[J].情报科学,2009,27(7):1089-1093. |

| [14] | 龙丹,张玉利.新企业机会发现方式及其对机会创新性作用解析[J].经济管理,2009,31(9):70-74. |

| [15] | 郭晓丹.创业机会异质性及其识别方式理论诠释与扎根分析[J].财经问题研究,2011,33(2):19-27. |

| [16] | 陈海涛.机会特征对新企业绩效影响的实证研究——战略导向为路径的视角[J].社会科学战线,2011,34(11):250-251. |

| [17] | 姚晓芳, 杨蕾, 周培岩. 基于Timmons创业机会评价体系的实证研究——深圳、合肥、安庆三市创业机会[J].管理现代化, 2007,29(6):15-17. |

| [18] | 郭海,沈睿.如何将创业机会转化为企业绩效——商业模式创新的中介作用及市场环境的调节作用[J].经济理论与经济管理,2014,34(3):70-83. |

| [19] | 张秀娥,孙中博.创业机会识别机制解析[J].云南社会科学,2012,32(4):94-97. |

| [20] | Albert Dieter Ritzhaupt,Michelle Stewart,Patryce Smith,et al. An investigation of distance education in North American research literature using co-word analysis[J]. The International Review of Research in Open and Distance Learning,2010,11(1):37-60. |

| [21] | Francisco Munoz-Leiva,María Isabel Viedma-Del-Jesús,Juan Sánchez-Fernández,et al. An application of co-word analysis and bibliometric maps for detecting the most highlighting themes in the consumer behaviour research from a longitudinal perspective[J].Quality & Quantity,2012,46(4):1077-1095. |

| [22] | An Xinying,Wu Qingqiang. Co-word analysis of the trends in stem cells field based on subject heading weighting[J].Scientometrics,2011,88(1):133-144. |

| [23] | 彭绪梅,许振亮,刘元芳,等. 国外创业型大学研究热点探析:共词可视化视角[J].清华大学教育研究,2007,28(6):95-100. |

| [24] | 孙晓宁,储节旺.近十年知识管理领域硕博士学位论文研究热点分析——以共词分析为方法[J].情报杂志,2012,31(6):85-90. |

| [25] | Peter G Klein.Opportunity discovery,entrepreneurial action, and economic organization[J].Strategic Entrepreneurship Journal, 2008,2(3):175-190. |

| [26] | Robert A Baron. Opportunity recognition as pattern recognition: how entrepreneurs"Connect the Dots"to identify new business opportunities[J].The Academy of Management Perspectives,2006,20(1):104-119. |

| [27] | 林嵩,姜彦福,张帏. 创业机会识别:概念、过程、影响因素和分析架构[J].科学学与科学技术管理,2005,26(6): 128-132. |

| [28] | 王朝云.创业机会的内涵和外延辨析[J].外国经济与管理,2010,32(6):23-30. |

| [29] | 杨静, 王重鸣.创业机会研究前沿探析[J].外国经济与管理,2012,34(5):9-17. |

| [30] | 李嘉, 杨忠, 张骁, 等. 基于资源禀赋视角的创业者行业选择差异研究——以女性创业者为例的跨案例分析[J].研究与发展管理, 2011,23(5):21-29. |

| [31] | 杨俊.企业家创业机会的感知过程[J].经济管理,2006,28(21):39-42. |

| [32] | 任旭林,王重鸣. 基于认知观的创业机会评价研究[J].科研管理,2007,28(2):15-18. |

| [33] | 苗青.创业决策形成的微观机制:因果模型检验[J].科学学研究,2009,27(3): 430-434. |

| [34] | 陈忠卫, 史振兴.创业机会的识别与开发研究——以微软与谷歌的案例比较[J].管理案例研究与评论,2010,3(4): 273-284. |

| [35] | 陈颉.基于知识观的创业机会开发模式研究[J].科技进步与对策,2006,23(5):168-170. |

| [36] | Deniz Ucbasaran,Paul Westhead,Mike Wright. The extent and nature of opportunity identification by experienced entrepreneurs[J].Journal of Business Venturing,2009,24(2): 99-115. |

| [37] | 张玉利,杨俊,任兵.社会资本、先前经验与创业机会——一个交互效应模型及其启示[J].管理世界, 2008,24(7): 91-102. |

| [38] | 刘杰,郑风田.社会网络,个人职业选择与地区创业集聚——基于东风村的案例研究[J].管理世界, 2011,27(6): 132-141. |

| [39] | 张青, 曹尉.社会资本对个人网络创业绩效影响的实证研究[J].研究与发展管理,2010,22(1):34-42. |

| [40] | 陈文婷,何轩.家族社会资本与创业机会识别问题探讨[J].外国经济与管理,2008,30(10):25-31. |

| [41] | 陈燕妮, Jaroensutiyotin Jiraporn.创业机会识别的整合视角[J].科技进步与对策,2013,30(2):4-8. |

| [42] | 蔡莉,单标安,汤淑琴,等.创业学习研究回顾与整合框架构建[J].外国经济与管理,2012,34(5):1-8. |

| [43] | 刘井建.创业学习模式及其对新创企业成长的作用机理研究[J].科技进步与对策,2010,27(20):70-73. |

| [44] | 韦雪艳.组织学习新模式及其影响机制:机会识别视角[J].科技进步与对策,2008,25(4):144-147. |

| [45] | 张骁,胡丽娜.市场导向和创业导向的混合绩效效应研究前沿探析与未来展望[J].外国经济与管理,2012,34(3):49-56. |

| [46] | 蔡莉,肖坚石,赵镝. 基于资源开发过程的新创企业创业导向对资源利用的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2008,27(1):98-102. |

| [47] | 杜晶晶,丁栋虹,王晶晶.建构主义视角下的创业机会研究前沿探析与未来展望[J].科技进步与对策,2013,30(2):2-7. |

| [48] | 凌斌,王重鸣.创业专业人才的机会识别与开发策略模型:基于建构主义视角[J].心理科学进展,2013,21(4):701-710. |

| [49] | 焦晓波,关璞.创业型经济的发展和中国农民创业问题理论研究动态[J].经济体制改革,2012,30(1):29-33. |

| [50] | 谢振宇,宋军.试论高校创业教育的创新与发展——以隐性知识转移为视角[J].高校教育管理,2007,29(6):53-57. |