2. 清华大学 公共管理学院, 北京 100084

2. School of Public Policy & Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China

过去30多年里,中国凭借经济体制改革创造了增长奇迹,年均国民生产总值增长率达到9.8%。在人类历史上,只有7个国家曾经以7%以上的年增长率持续增长30年,中国是其中最大的经济体。[1]但与此同时,贫富差距拉大、失业增加及社会福利体系缺失等一系列社会问题也日益凸显。传统的国家福特主义不仅未能有效解决上述问题,反而导致了日益臃肿的政府机构和庞大的公共支出。2013年以来,中国开始启动一场全面而深刻的改革,这场改革的核心特征有两个方面:一是确立市场在资源配置中的决定性作用;二是引入治理理念,积极培育社会力量,探索运用创新方式回应社会问题。作为全球社会创新浪潮中的杰出典范,勃兴于西方欧美国家的社会企业对解决日益严重的社会问题起到了巨大的作用,弥补了政府和企业的不足,为西方国家带来了实现经济、社会稳定发展的新出路,也为中国的社会转型和治理变革带来了新曙光。

在社会治理视域下,社会企业的潜力不仅来源于其独特的治理架构与体系所产生的公信力,更来源于其跨界整合所带来的经济社会效应。然而,当前有关社会企业的理论研究多从微观层面关注社会企业内部治理问题[ 2 ]137[3, 4, 5, 6],但对社会企业如何协调多元社会主体实现共同治理缺乏关注。为此,笔者将社会企业置于国家与社会转型的宏观背景下并重点考察以下问题:第一,社会企业的概念、组织机构与法律形式深受国家环境脉络的影响,如何理解中国社会企业的表征及特殊性?第二,在理论与实践层面,社会企业是如何推动社会治理创新的?第三,着眼于社会企业在中国的应用价值与广阔前景,未来应如何推动社会企业在中国的发展?以上问题不仅是现阶段中国社会企业研究者关注的热点问题,更是中国推进国家治理体系和治理能力现代化目标的关键。

二、社会企业的多维定义

社会企业的概念在世界上许多国家和地区流行,对其的一个宽泛定义是“运用商业手段,实现社会目的”。②然而,由于环境脉络(context)不同,不同国家和地区在社会企业定义上存在广泛争议[7, 8],并且这种争议至今未决。为此,一些学者尝试运用跨国家或地区的视角对社会企业进行分类,这些研究明确了社会企业在特定情景使用中的静态含义[9],但忽视了社会企业发展过程中国家与国家之间的动态学习机制,实际上,当今各国的社会企业都呈现出混合型(mixed)特征。笔者从治理主体的动态演进视角出发,对欧美国家社会企业的多维定义进行重新审视,并进一步梳理出三种不同的流派和观点。

(一)非营利组织面向

这一学派关注非营利组织形态的社会企业,认为社会企业是第三部门的一个次部门[10],或是第三部门的转向[11]及再造工程[12]。从具体内容上看,欧美国家的社会企业各有侧重。欧洲社会企业起源于由政府发起、协会或社团执行的旨在解决高失业率的第二劳动力市场方案(second labour market programme),强调传统非营利组织通过创新方式回应社会问题,尤其是为弱势群体提供支持性的就业机制[13-14],而工作整合型社会企业(Work Integration Social Enterprises ,WISEs)也是欧洲社会企业中最显著的一类。欧洲的非营利组织创新是偏社会面的社会创新,主要指非营利组织学习企业的管理技巧和方法,以强化本身的体制和作用,可能与具体的市场行为无关。[15]美国社会企业起源于20世纪70年代以来卡特政府压缩公共开支所造成的非营利组织财政危机,即非营利组织通过创新方式赚取所得(earned money),追求可持续性经营,并支持、实践其组织宗旨。美国的非营利组织创新是偏经济面的商业创新,核心价值在于交叉补贴理念的展现,主要指非营利组织从事以使命导向的商业活动[16],其核心为非营利创业(Enterprising Nonprofits)或企业型非营利组织,也就是创设具有创业精神的非营利组织[17]。

(二)营利组织面向

这一学派关注营利组织形态的社会企业,社会企业一般被理解为一个利润导向的营利组织参与社会公益行为。同样,欧美国家在具体内容上也存在不同侧重。欧洲将社会企业定义为社会经济(social economy)或者团结经济(solidarity economy)的转型。社会经济是指除由非营利部门提供生产社会服务外,若私人企业为了实现社会目的,而在股东同意下,也可以提供类似的活动。[18]营利组织的社会经济与非营利组织的社会创新区别在于,前者的盈余可以分配,而后者不能分配。[19]欧洲最具代表性的营利组织形态的社会企业是合作社[20][21]98-99,相对于第三部门,营利性的合作社显得相对“微小”,其发起社会经济的目的并非基于财政考量,而是透过互助合作的方式解决社会问题,因此,社会企业也被称为合作社之非营利化。美国的社会企业与企业慈善(corporate philanthropy)或企业社会责任(corporate social responsibility)紧密相关,主要源于一些营利企业在可持续发展的使命驱动下,通过社会投资(social investment)的方式更加积极地介入社会问题的解决。[22]在美国,社会企业大多放在商学院进行研究,包括哈佛大学商学院社会企业项目、杜克大学富夸商学院社会企业家研究中心、哥伦比亚商学院社会企业家研究项目等。

(三)公私合作面向

这一学派关注政府与私人部门合作形式下的社会企业,社会企业突出体现为政府通过契约形式向私人或第三部门购买公共服务,尤以英国最为典型。社会企业通常被视为公私合作创新的代理人,社会企业不仅仅是为了解决某一特定的问题,而是在更广阔的情景下寻找出解决社会问题的可持续性方案,并伴随着持续的学习过程和社区参与,社会企业意味着创造重要的社会经济结构和关系以极大化经济利益和社会利益。[23]英国社会企业的独特性有其深刻的社会历史背景。同欧洲其他国家一样,英国也面临着严重的公共服务传送不足的危机,布莱尔首相执政后,采取了“中间偏左”的第三条道路,其精神在于修正传统工党的左派思潮,而逐渐向右派(市场)靠拢。基于社会企业在协助政府提供公共服务、再造社区、提供创新的公共产品,以及提升公民的企业家精神等方面的巨大潜力,布莱尔政府自上而下积极地制定推动社会企业发展的战略规划,并通过建立起有利于社会企业发展的法律框架,从为社会企业发展营造支持性环境、使社会企业发展成为运转良好的事业以及建立社会企业的知识和价值体系三个战略层面鼓励社会企业的发展[24],这种公私合作创新以社会目的为核心,符合第三条路的精神。

三、社会企业在中国的发展及其在社会治理中的作用

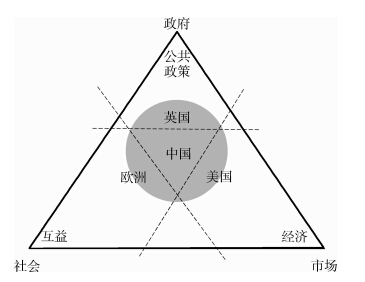

中国社会企业的雏形可以追溯到1993年中国社会科学院研究员杜晓山设立的农村扶贫经济合作社,主要目的是解决农村扶贫问题,不过当时并没有社会企业这一概念。直到2006年吴士宏翻译大卫·伯恩斯坦《如何改变世界--社会企业家精神的威力》一书,将社会企业引入中国以后,社会企业才进入学者的视野,与此同时,社会企业的实践触角也迅速拓展至残疾人就业、环保、教育、罕见病和非遗保护等领域。尽管在这之后,社会企业迅速吸引了大批来自公民社会、非政府组织和商学院学者的关注,但当前社会企业在中国还欠缺被广泛接受的界定方式。一些学者出于鼓励社会企业发展的态度,认同应该接受相对宽泛的社会企业定义;一些学者则持谨慎态度,认为中国当前并不存在西方典型意义上的社会企业[25];还有学者认为社会企业的本质是一种“非正规就业组织”,这种社会企业在中国本来就有,并不属于舶来品[26]。尽管存在各种争论,中国社会企业的一个毋庸置疑的突出特点是“体制内生成”,这一特殊性也使中国社会企业具有了连接政府、社会和市场三大部门的独特属性,如图 1所示。Defourny和Kim进一步地将中国社会企业的“体制内生成”划分为两个阶段:第一阶段,国家在经济社会的方方面面扮演了决定性角色,但这种做法不可避免地带来严重的社会问题和挑战,因此,国家决定培育社会的力量;第二阶段或者可以说同时,国家与社会力量之间发展出一种契约关系用于提供公共服务,以实现简政放权或提高效率[21]93-94。

|

图 1 社会企业的多元社会主体参与特征 |

社会治理的角色是政府、营利组织、非营利组织等社会主体产生互动与合作的关系,这些参与社会治理的行动者,也都具有创新能力、创业能力和影响社会的能力,对于社会环境产生超乎预期的作用。社会治理意味着包括社会企业在内的各社会主体,不仅为监督者的角色,也是治理架构与过程中的行动者,不仅相互之间密切合作,而且和政府有密切的关系,提供政府无力或不愿意提供的公共服务,或是提供政府成效不高的公共服务。在社会治理视域下,政府不再是独大的公共威权体,营利组织与非营利组织纷纷积极参与公共事务,与政府分享权力和资源,协力管理各类公共事务,实现优势互补,形成跨部门的网络协同治理机制。社会企业的出现既是对治理失灵的响应,也是对新型社会治理的探索。[27]如果从多元目标价值特质加以考察,社会企业并非仅消极地将其视为市场、政府或志愿失灵下的残补性部门,其目标应在于积极整合市场、第三部门及政府,而成为一个混合体。将社会企业镶嵌于社会之中,通过志愿性的集体行动,使社会目标得以具体实现;社会企业虽仍于市场中进行交易行为,但其目的不在于追求其利益极大化,而是将利润回报于其社会目标的利益相关者。当然,社会企业也可接受政府补助,发挥公共政策实践的功能。因此,社会企业是国家、市场、社会三元互动的交汇,具有中介空间的性质。[28]

四、社会企业创新社会治理的实践探索

相对于欧美国家,社会企业在中国尚属新生事物,其探索社会治理创新方面的实践也才刚刚起步,但综括看来,中国已经初步形成了四种典型模式: 一是依托传统体制的创新模式,二是引进市场机制的创新模式,三是投身社会目的的创新模式,四是关注社区成员利益的创新模式。

(一)依托传统体制的创新模式

这一类社会企业的前身主要是计划经济时期政府主办的从事社会公共服务的企事业单位,其突出特点是依托体制内资源成立和运营,并且在人事安排、生产经营和内部决策方面受到政府自上而下的干预和控制,以社会福利企业为典型。社会福利企业是政府为了安置残疾人等特殊人群就业,主要由民政部门设立的社会福利性质的特殊企业,残疾人以生产小组的形式从事一些简单的手工制造,企业可以享受物资、资金、劳动保险、产业政策和税收减免等待遇。许多研究将中国的社会福利企业视为社会企业,认为它们是中国最早运用市场导向帮助弱势群体的运营模式。[29-30]实际上,传统的社会福利企业并不算真正的社会企业,它们并没有真正运用市场机制,基本无法实现营利,主要靠政府补贴来维持运营,其享受的各项优惠政策也仅限于国营、集体社会福利企业和残疾人自我雇佣。据统计,福利企业平均安置一个残疾人,政府需要投资2.6万元,并且造成1万元的税收流失。20世纪90年代以后,随着政府补贴的减少,福利企业面临着越来越大的经营压力,数量迅速下降,由1994年的60 233家减少为2008年的23 780家。[31]在这一背景下,传统福利企业发生了转向,这种转向主要来源于两种力量的作用:一是一些具有社会使命的营利性企业开始积极招募残疾人就业,如大宝集团、刘一手火锅等;二是一些为残疾人士提供服务的社会组织改变了传统的照护模式,运用优势视角发掘残疾人特长,为残疾人提供庇护性就业服务,如上海小笼包聋人协力事务所、爱德面包坊等。政府对社会福利企业的这种转向积极给予响应和支持,2007年出台了《福利企业资格认定办法》《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》,放宽福利企业资格认定办法,并规定企业(个人独资、合伙企业和个体经营户)、事业单位、社会团体和民办非企业单位等被认定为福利企业后同样可以享受税收等方面的优惠政策。因此,依托传统体制的创新模式主要是传统福利企业通过社会创新谋取市场化转型,实现自身可持续发展,并推动政府给予身份认定和政策支持。

(二)引进市场机制的创新模式

这一类社会企业的前身主要是社会组织,其突出特点是依托体制外资源,尤其是来自民间资金自下而上的支持,以民办非企业单位为典型。民办非企业单位是中国民间组织的一种基本形式,是企事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的,从事非营利性社会服务活动的服务实体。由于民办非企业单位可以从事收费性的业务活动,本身还属于非营利组织的范畴,许多学者将民办非企业单位归为社会企业,但这种看法可能极大地高估了社会企业在中国的实际数量。根据1998年国务院颁布的《民办非企业单位登记管理暂行条例》,民办非企业单位面临着诸多方面的政策限制,如双重登记、不得设立分支机构、不享受财产权利、不能向银行贷款、不得从事营利性经营活动等。这些制度性障碍从投资、注册、经营、分配方面给民办非企业单位套上了枷锁,造成了民办非企业单位存在着私人资产与社会资产、营利与非营利之间的含混不清。民办非企业单位扭曲的市场机制使其不能算做社会企业,一些学者更倾向于使用“类社会企业”或“准社会企业”等称谓。[32]在这样的背景下,一些民办非企业单位为绕开政策限制,选择通过工商注册成立另外一家专门从事营利性经营活动的企业,这种现象在中国尤其普遍,也被称为“两张皮”现象。民办非企业单位成立企业主要有三方面原因:一是工商企业的登记注册程序相比民办非企业单位更加容易;二是目前国家对于高新区或高新技术等国家和地方重点发展领域的企业通常提供税收优惠,而民办非企业单位实际上很难获得税收优惠,许多组织采取登记企业的形式来规避税收;三是可以用企业营利的收入交叉补贴民办非企业单位的运营成本。通过这种方式,民办非企业单位走出了一条将社会公益与市场机制结合的道路,代表性的案例包括兔王扶贫研究中心和鹤童养老等机构。民办非企业单位引进市场机制的创新模式与Defourny和Kim所提到的东亚国家普遍存在的非营利组织与营利组织合作类型的社会企业[21]99-100还有所不同,这种合作更多体现为不同性质组织之间的内部合作。

(三)投身社会目的的创新模式

这种模式的社会企业主要指传统商业企业,其突出特点是运用市场资源从事社会问题的解决,以民营企业践行企业社会责任为典型。企业社会责任是指一些经营较为成功的企业出于对可持续发展的追求,积极转换自身经营理念和方向,改变营利作为企业惟一经营目标,投身于社会公益事业。中国学者一般不把企业社会责任视为社会企业范畴,但认为企业社会责任与社会企业之间存在着广泛的通路。[33]这种通路在实践中主要体现在两个方面,一是企业通过成立社会企业来整合其传统的社会责任,帮助其更好地实现社会目标,如零点研究咨询集团成立的零点青年公益创业发展中心;还有一些企业或商界精英出于社会公益目的共同发起成立社会企业,如阿拉善生态协会等;二是一些企业尝试将社会企业模式整合到他们的现有业务中,通过与社会组织合作,为核心商业模式赋予社会价值,朝着企业社会创新与共享价值创造迈进。如以帮助帮助者(Help The Helper,HTH)为经营理念的owenwong服装公司将赚取的利润用于支持其他社会组织。在积极投身社会目的的创新模式中,越来越多的企业家成长为社会企业家,通过广泛的企业与企业之间、企业与社会组织之间的合作,营利企业逐渐超越传统的社会责任(Corporate-Social-Responsibility,CSR)并实现向公司社会企业(Corporate-Social-Enterprise,CSE)的转型,实现了经济效益与社会效益的双重目标。

(四)关注社区成员利益的创新模式

这一类社会企业的前身主要是互助性经济组织,其突出特点是与社会组织服务社会公共利益不同,更关注于成员利益,尤以合作社为典型。合作社是根据合作原则建立的以优化社员(单位或个人)经济利益为目的的互助性经济组织。中国的合作社主要以服务三农的合作社为主,如供销合作社及其发展的专业合作社、农业技术协会、农业经济协会和农产品行业协会等。此外,城市中也出现了住宅合作社、信贷联社等合作社形式。从外部来看,这些组织并不符合“社会”性质,实际上,是广大弱势阶层改善自身地位的依托和载体。有学者进而认为在中国,合作社具有重要的意义并且是社会企业图景的重要组成部分。[2]139然而在中国,合作社明显地或依然受到政府的严格管制,导致他们在很大程度上丧失了志愿性和对自我依赖以及民主治理的关注。北京梁漱溟乡村建设中心农村合作社服务指导团队的调研发现,当前中国农村运行良好,管理规范,有实际成效的真合作社按照广义的标准推算也达不到20%,其他80%或是企业主导型合作社,或是官办的合作社。[34]如此看来,多数合作社并不能算做社会企业,但2006年以来出现的农民专业合作社可以被视为对社会企业的促进[35],并作为农村经济增长以及政府设计者社区建设的新引擎。在农民专业合作社中,会员是合作社的治理主体,合作社内部更加强调民主管理和互益性,政府控制也变得弱化,而主要通过财政支持、税收优惠和金融、科技、人才的扶持以及产业政策引导等措施。在某种意义上,这种情形与19世纪欧洲出现的第一批合作社十分类似,它们通常是一些贫困工人或家庭对自身无法满足的需要的回应。相对于以往的合作社形式,弱势群体通过合作社的形式组织起来意味着他们受到政府的支持相对以前更少,但这也要求他们为自己寻求出路,为此,致力于组织间互助的农民专业合作社协会出现,并进一步促进了合作社的迅速发展以及合作社的非营利化。截止2012年,全国工商注册登记的农民专业合作社达到了55.23万家,比2007年增加了3.7倍。[36]

五、社会企业发展与创新社会治理指向

作为一种舶来品,社会企业是一般性与特殊性的统一体。中国的社会企业探索社会治理创新的过程既有西方国家社会企业发展的共性路径,也有自己独特的制度背景与特征。社会企业的崛起为政府-市场-社会多元互动提供了中介空间,相应地,发展社会企业也必须从中国的实际出发,从这一互动过程中寻求良策。

(一)政府支持

政府要解放思想,转变“包办”“兜底”思维,进一步放松对社会领域的管制,以积极开放的姿态支持社会企业的发展。必须意识到,社会企业并不是要求政府退出,而是要把握、善用与整合市场、政府和社会三个部门的重要特质,并以此发挥不同的利基组合。首先,由民政部门牵头组建一个跨部门的领导小组对中国社会企业的数量、分布、规模、经营领域及经营状况等基本信息开展调研并出具相关报告,并重点围绕福利企业、民办非企业单位和农民专业合作社等组织形式探讨社会企业的法律适用问题,明确社会企业在资产锁定、税收安排、利润分配和治理模式方面的基本特征;其次,鼓励开展面向高校学生和在职人员等多层次的社会企业专题培训,加强对社会企业家精神和社会企业理念的传播,鼓励青年从事公益创业以及营利和非营利组织积极向社会企业转型,壮大社会企业发展的后备力量;再次,积极为社会企业提供多样化支持,完善公益孵化器、公益创投、政府购买服务、社区基金和税收优惠等多种形式的培育措施和政策支持,着力解决社会企业发展的先锋断层(pioneer gap)问题;最后,加强横向交流学习与合作,认真学习欧美国家支持社会企业发展的经验,支持学术机构和社会企业团体开展研究,探索建立本土化的社会企业知识和价值体系,为社会企业在中国的发展提供智力支持。

(二)企业参与

企业应在追求经济利益的同时,将社会和环境责任纳入企业使命和宗旨,将社会企业作为企业发展的未来愿景,充分运用其核心商业技能和专业促进社会企业的发展,并积极尝试自身向社会企业转型。首先,企业要实施更加积极的企业社会责任,为社会企业发展注入来自市场部门的丰富资源。企业社会责任的发展体现在公司慈善、公司志愿服务、社会责任投资、公益营销方面,为企业与政府和社会组织的合作提供多样化平台。其次,企业要善于从金字塔底层人群中寻找商机,通过良好的商业规则以创新的方式为弱势群体产生积极的影响,并积极促进新的健康市场的形成。再次,企业可以通过设立企业基金会或民办非企业单位的形式,对社会企业开展资助或直接介入社会企业运营,助力社会企业发展。最后,企业要改变单纯资金输出的做法,通过发起多种形式的社会投资,为社会企业提供专业技能、创新指导、绩效评估、社会网络等多方面的商业智慧服务,创造可持续的改变。

(三)社会组织参与

从目前发展的态势来看,中国社会企业的最佳候选对象存在于社会组织领域,特别是由社会企业家领导的草根社会组织。因此,社会组织的能力建设以及在此基础上的有效参与是社会企业在中国能否实现成功的关键。首先,社会组织在学习和借鉴社会企业经营模式和发展经验的同时,要注重完善内部治理结构,提高自身的管理水平和创新能力,抓住历史机遇,积极地向社会企业转变;其次,基金会要发挥投资主体的作用。资助型基金会可以尝试将资金投资于社会企业,帮助社会企业在更广阔的市场内复制其经营模式,实现有限的公益资源在二级市场上的流动与回收;运作型基金会要推动一些适合运用市场机制的项目向社会企业转变或者直接尝试运营社会企业实体。再次,社会组织要积极参与跨部门合作,寻求政府着力关注的,具有市场潜力的领域作为切入点,通过社会创新不断创造解决问题的新手段、新方式、新程序,整合社会资源,增强可持续能力。最后,致力于专业培训、信息网络建设、项目管理等活动的支持型和枢纽型组织,要广泛参与到对其他社会企业的支持活动中,通过为其他社会组织和社会企业提供服务,积极尝试向社会企业转型,建立社会组织内部的互助体系,形成良性生态循环。

六、结论与思考

正如彼得·德鲁克所言,当今社会已经由管理的社会变革为创新的社会,最有价值的活动无疑是寻找创新的来源。[37]社会企业在欧美国家的浮现与发展已证明这一混合治理模式不可忽视的重要性,而中国的改革为社会企业在中国的崛起提供了土壤。作为社会建设领域中的新生事物,社会企业的数量、规模和涉及领域会随着政府职能的进一步转移而得以继续扩张,其在扩大社会就业、减少贫困、改善公共服务和培育公民精神等方面的作用会进一步彰显。同时,也要认识到,中国社会企业理念的传播才刚刚开始,发展社会企业的实践探索也只是初露端倪,发展社会企业仍然面临着很多障碍。要实现社会企业在中国的进一步发展,促进社会和谐局面的形成,不仅需要社会企业自身积极的探索,更离不开整个社会的共同努力。

注释: ①文章曾于2014年7月在韩国延世大学“第三届东亚社会企业国际研讨会”(ICSEM)上宣讲,感谢比利时列日大学雅克迪夫尼教授和比利时鲁汶大学玛莎妮森斯教授的评论意见。②参见:Social Enterprise Coaltion所写的There’s More to Business than You Think: a Guide to Social Enterprise,2003年。

| [1] | 姚洋.中国奇迹的解释:中国高速经济增长的由来[N].南方周末,2008-09-11(12). |

| [2] | 余晓敏. 社会企业的治理研究:国际比较与中国模式经济社会体制比较[J].2012(6):137-149. |

| [3] | 顾慧芳,郑可栋.英美国家"社会企业"的制度设计[J].国家行政学院学报,2013(6):121-123. |

| [4] | Low C. A framework for the governance of social enterprise[J].International Journal of Social Economics, 2006, 33(5-6):376-385. |

| [5] | Kuan Y Y, Chan K T, Wang S. T.The governance of social enterprise in TaiWan and Hong Kong: a comparison[J]. Journal of Asian Public Policy,2011, 4(2):149-170. |

| [6] | Mason C, Kirkbirde J. Bryde D. From stakeholders to institutions: the changing face of social enterprise governance theory[J].Management Decision, 2007, 45(2):284-301. |

| [7] | Kerlin J A. Social enterprise in the United States and Europe: understanding and learning from the differences[J]. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2006,17(3): 247-263. |

| [8] | Kerlin J A. A comparative analysis of the global emergence of social enterprise[J].Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2010, 21(2): 162-179. |

| [9] | Peredo A, McLean M. Social entrepreneurship: a critical review of the concept[J].Journal of World Business, 2006, 41(1): 56-65. |

| [10] | OECD. Social enterprise [R]. Paris:OECD, 1999. |

| [11] | Defourny J. From third sector to social enterpise[G]// Carol B,Defourny J. The Emergence of Social Enterprise. London:Routledge, 2001:132-156. |

| [12] | Dees J G. Elias J. The challenges of combing social and commercial enterprise[J]. Business Ethics Quarterly, 1998, 8(1): 165-178. |

| [13] | Pearce J.Social enterprise in anytown[M]. London: Calouste Golbenkian Foundation, 2003:45-48. |

| [14] | Nyssens M. Social enterprise: at the crossroads of market, public policies and civil society[M]. New York: Routledge, 2006:133-140. |

| [15] | Dart R.The legitimacy of social enterprise[J].Nonprofit Management&Leadership, 2004, 14(4):411-424. |

| [16] | Young D,Salamon L. Commercialization,social ventures, and for-profit competition[G]//Salamon. The State of Nonprofit America. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2002: 89-103. |

| [17] | Dees J G. Why social entrepreneurship is important to you[C]//Dees J G, Emerson J, Economy P. Enterprising Nonprofits: a Tool Kit for Social Entrepreneurs.New York: John Wiley and Sons, 2001:76-84. |

| [18] | OECD. The non-profit sector in a changing economy[R]. Paris:OECD,2003. |

| [19] | Borzaga C,Defourny J. Social enterprises in Europe: a diversity of initatives and propospects[C]//Carol B,Defourny J.The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge, 2001:12-27. |

| [20] | Mancino A,Thomas A. An Italian pattern of social enterprise: the social cooperative[J].Nonprofit Management&Leadership, 2005, 15(3): 357-369. |

| [21] | Defourny J,Kim S Y. Emerging models of social enterprise in Eastern Asia: a cross-country analysis[J].Social Enterprise Journal, 2011, 7(1):86-111. |

| [22] | Young D R. Organization identity in nonprofit organizations: strategic and structual implications[J].Nonprofit Management&Leadership, 2001, 12(2):139-157. |

| [23] | Fowler A.NGDOs as a moment in history: beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation[J].Third World Quarterly, 2000, 21(4): 637-654. |

| [24] | 赵萌.社会企业战略:英国政府经验及其对中国的启示[J].经济社会体制比较,2009(4):135-141. |

| [25] | 邓国胜.社会创新的三点趋势、三点不同[N].公益时报,2014-02-12(8). |

| [26] | 时立荣. 从非正规就业组织到社会企业[J].理论学刊,2005(9):42-44. |

| [27] | Spear R. A wide range of social enterprises[G]//Carol B, Defourny J. The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge,2001: 201-224. |

| [28] | 郑胜分. 社会企业:市场、公共政策与公民社会的交叉点[J].公共行政学报,2009(27):199-206. |

| [29] | 时立荣. 转型与整合:社会企业的性质、构成与发展[J].人文杂志,2007(4):181-187. |

| [30] | 王名,朱晓红. 社会企业论纲[J].中国非营利评论,2010,6(2):1-31. |

| [31] | 蒋水长,尹玉纯,夏春.福利企业发展问题研究[J].中国市场,2011(10):17-18. |

| [32] | 丁开杰. 从第三部门到社会企业:中国的实践[J]. 经济社会体制比较,2007(增刊):51-83. |

| [33] | 金锦萍.社会企业的兴起及其法律规制[J].经济社会体制比较, 2009(7):128-134. |

| [34] | 赵晓峰,何慧丽. 农民专业合作社发展面临的结构性困境与突围路径[J].农业经济,2013(1):24-26. |

| [35] | Yu X. Social enterprise in China: driving forces, development patterns and legal framework[J].Social Enterprise Journal, 2011, 7(1):9-33. |

| [36] | 王勇. 农民专业合作社面临新境况分析[J].中国农村观察,2012(5):41-53. |

| [37] | 彼得·德鲁克. 管理的实践[M].齐若兰,译.北京:机械工业出版社, 2009:1-3. |