2. 哈佛大学 肯尼迪政府学院, 剑桥 02138;

3. 四川尚明公益发展研究中心, 四川 成都 610072

2. Kennedy School, Harvard University, Cambridge 02138, USA;

3. Sichuan Shangming Social Development Research Center, Chengdu Sichuan 610072, China

如何建成“政社分开、权责明确、依法自治”的现代社会组织体制,激发社会组织在经济社会发展中的活力,已经成为中国国家治理体系和治理能力现代化中的重要内容。其中政社关系的建构成为创新社会治理中的基础性、关键性议题。近年来,北上广等一线发达地区,以及四川省、云南省等发展中地区都进行了一系列的有效探索。在建构新型政社关系的取向上,究竟应该是形成社会控制的新形态,还是公民社会自主空间的扩大?理论界也展开了诸多探讨,有学者提出这一过程是法团主义治理模式向协商式威权主义治理模式的发展。[1]但这些讨论并不能完全反映出中国地方面临的经济发展压力以及“条块”治理现状。为此,文章选择中国民间组织活动最为活跃的省份之一的云南省,对该省开展的境外非政府组织管理政策的演变进行了实地调研,试图揭示出这一演进带动的地方社会治理特征,并创新性地提出“发展型协同共治”模式。

一、背景介绍:“云南模式”

随着中国社会经济的发展,境外社会组织不仅进入到众多的发展中地区,还越来越多地参与经济发达地区的社会建设。据不完全统计,在2007年之前就至少有6 000家境外非政府组织进入中国,活跃在扶贫、环保、妇女以及弱势群体领域[2],其中长期活动的境外非政府组织就有1 000多家[3]。根据《中国发展简报》的NGO名录,除黑龙江省和海南省之外,中国大陆各个省均有境外非政府组织的项目。[4]纳入名录的297家国际机构主要分布在5个省(直辖市):北京市(127)、云南省(29)、四川省(24)、上海市(23)和广东省(18)。在经济发达地区,越来越多的境外社会组织开始参与到当地的城市发展、流动人口、社会性别、灾害应对等领域的工作。可以预见的是,境外非政府组织管理将会成为中国地方政府面临的社会发展问题。特别是从现实来看,对境外社会组织的管理还联动着中国众多草根组织的发展。为此,人们既不可能“视而不见”,也不可能“拒之门外”。

自20世纪80年代中后期境外非政府组织开始进入云南以来,累计有20多个国家和地区的370余个组织在该省开展活动。2012年,有超过140多家境外非政府组织在云南设立机构和开展活动。而自20世纪90年代起,云南本土非政府组织也逐渐蓬勃发展。[5]截至2012年底,云南省经民政部门登记的社会组织由1990年的247个增长至15 613个,其中社会团体10 845个,民办非企业单位(以下简称“民非”)4 700多个,基金会53个(基金会数量统计截止到2013年6月)。①社会组织在云南省开展社区服务、艾滋病防治、少数民族文化保护和扶贫等活动,在一定程度上推动了云南省经济、文化和环境事业的发展和进步。

针对本土及境外非政府组织的发展趋势和需求,云南省出台了一系列法律法规,包括《关于切实加强云南民间组织管理工作的通知》《关于进一步加强基金管理的意见》《云南省规范境外非政府组织活动暂行规定》等;并实施了一系列管理措施,包括依法管理、规范年检、分类指导培育、“双备案”制度等。这些措施不仅有效促进了对本土和境外非政府组织的管理和培育,也增进了政府与非政府组织以及境内与境外非政府组织等各方的沟通交流。其中,“双备案”制度被称为“云南模式”,既解决了境外非政府组织在云南开展活动的合法化问题,又保护和促进了其和省内相关组织的交流合作,是境外非政府组织管理的典范。

“云南模式”的产生是当前时段下一种可行的现实选择,因为其既考虑到既有的国情特色,也兼顾了社会发展的趋势。在2013年7月18日民政部与云南省政府共同举办的“推进社会建设创新社会组织座谈会”上,民政部部长李立国认为,云南省的改革举措“对全国建立现代社会组织体制具有重要意义”,民政部将会把云南省确立为社会组织改革创新观察点。[6]

二、文献述评:中国转型期的政社合作

创新建设社会治理体系需要厘清和理顺两大关系:政府与市场、国家与社会之间的关系。国家和社会的关系,核心就是政府与社会组织的关系。对于国家与社会,一种基本的考察视角是在政府层级之间以及政府与社会的互动关系方面,究竟应该形成什么样的应对格局。这样的关系格局事实上和考察国家能力的演变趋势一致,也就是从“国家中心理论”(Center-Periphery Model)向“社会中的国家”(State in Society)模式[7]以及“国家与社会共治”(State-Society Synergy)[8]演进,也就是现实复杂的世界需要将从上至下(top down approach)和自下而上(bottom up approach)两种不同的视角进行有机融合,也就需要实现从中央到地方政府有效协同并实现与社会基础单位有机融合,形成“强政府”与“强社会”共赢状态的可能路径。[9]

具体到社会服务体系的建设中,一直以来全球各国都在“政府失灵”[10]到“市场失灵”[11]以及“志愿失灵”[12]的发展过程中探求政府和第三部门的关系。从理论模型上看,从1992年吉德伦(Gidron)、克莱默(Kramer)和萨拉蒙(Salamon)提出的基于社会服务资金筹集、授权和服务递送的四种模式(政府支配模式、第三部门支配模式、双重模式、合作模式)[13],1998年曹斯顿(Coston)提出的八大关系模型(压制、敌对、竞争、合同外包、第三方、合作、互补、合营)[14],以及2000年纳杰姆(Najam)提出的基于目标和偏好手段的两元矩阵模型(合作、吸纳、互补和对立四种模式)[15],到2006年丹尼斯(Dennis)提出的三大关系模型(相互替代、互为补充、互为对手)[16]。在这一系列互动关系模型中,可以看出建设现代社会服务体系最重要的问题就涉及以下几个环节:服务主体的选择、服务项目的来源、服务资源的筹措、服务过程的监控和服务效果的评估。简而言之,构建良性的政社关系,需要促进社会多元主体的全过程参与。这里需要提醒的是,全面深化改革的实现不是一个简单、僵化的“角色”定位,而是一个政府、市场和社会互动参与式、强调能促性的公共治理精神和氛围。

多中心体制(Polycentric System)概念作为治理理论的重要部分已经成为研究公共服务的一个重要理论视角。[17—18]多中心治理以自主治理为基础,允许多个权力中心或服务中心并存,通过竞争和协作给予公民更多的选择权和更好的服务,减少了搭便车行为,提高了决策的科学性。奥斯特罗姆认为,多中心体制包括: (1)许多形式上相互独立的自治单位;(2)选择按照考虑他人的方式行动;(3)通过合作、竞争、冲突和冲突解决程序运转。[19]多中心治理理论会比单一的社会服务供给、国家与社会维度更加强调多元参与主体之间的动态协同关系,即在一个多中心治理的社会框架内,多元的参与主体运用公共权力,通过平等的沟通、协商、谈判、合作方式,自发地组织起来采取集体行动,以解决共同问题,实现利益最大化的过程和行为。[20]

不容忽视的是,这些讨论都是基于发达国家的社会境况下的讨论,对于一个发展中的国家或者地区如何处理政社关系是否会有新的维度?赵娜(Jessica)提出,在中国的政社关系维度中,地方官员对民间社团的认识并未起到决定性作用,而国际和国内对政府-社团模式的认识,如“战略化认识”“模块化认识”等,共同影响了“协商式威权主义”模式的形成与发展。“协商式威权主义”促进了中国的地方政府治理,这就挑战了威权体制之下无法产生自治的公民社会以及公民社会是民主化指标的观念。[21]也有学者基于资金来源、项目实施、注册年检、项目介入四个维度以及政府与社会组织亲疏远近关系,将这种复杂的互动格局界定为“伴生模式”(具体上分为强伴生、伴生、弱伴生、无伴生等四种模式)。[22]

由此可见,如果要切实地勾勒出中国地方政府面临的政社合作动态格局,必须考虑基本执政策略的影响,与此同时,还需要顾及中国条块治理格局下的政府多部门间协同以及政社之间的多维度关系。由此,这就成为此研究的重点问题,有待于通过对云南省实例的探讨找到可行的解析模式。

三、研究方法

此研究以质性研究为主,结合文献分析。深度访谈的对象围绕“境外非政府组织管理政策”议题相关的云南省境内从事社会治理的管理主体和参与主体。②

在访谈对象的选取上,笔者力求能够全面勾勒出云南省国际非政府组织管理的完整生态图谱,包含了尽可能多的主体类型,主要分为五大类:第一类是以云南省民政厅分管民间组织、救灾、社区、基层政权、民间组织管理等的局级和处级干部为代表的政府主体;第二类是以乐施会、苗圃行动、无国界卫生、社区伙伴的高层管理人员为代表的境外组织;第三类是以云南连心中心、NGO之家、云南青基会AA乐行工作组、益行工作组等为代表的云南本土社会组织;第四类是以云南省社会科学院、云南大学、云南财经大学等大学的教师为代表的聚焦该议题的学者;第五类是以云信公益周刊、春城晚报等媒体机构负责人为代表的媒体人士。

实地考察调研时间跨度为3个月,从2013年6月到 8月,最终整理出访谈录音资料13万多字。

四、“云南模式”:“发展型协同共治”的体现 (一)境外非政府组织为当地社会建设项目提供了资金、技术、项目管理等多方面支持

境外组织提供的资金和项目虽然总量不大、数量不多,难以推动云南省当地整体经济的发展,但在具体的环保、扶贫和社区发展等社会发展领域带来了相当的资金。

“制度实施3年以来,落地的境外社会组织和合作项目资金引入共计为3亿多元,备案项目总计约560多个(截止到2013年6月),其中2012年度为9 000多万元。对于发展中地区而言,这是促进环境保护、社区发展、扶贫等方面工作的有效资源。”——云南省民政厅官员①

这些资金对于云南省本土的社会组织而言,是非常重要的可持续发展的资金支撑。

“去年我们项目资金除了有中央财政给的,其他基本上来自于社会力量和社会层面基金会,境外资源给的基本上接近大头,占资金比例的60%~70%吧。”——云南省某本土社会组织①

除此之外,境外社会组织的进入不仅带来资金、理念,还有一整套的项目技术手段和社会组织管理工具。这大大拓宽了本地推进社会建设的视野,提升了项目设计和运行管理能力,从而有效带动了扶贫发展、防治艾滋病、救灾救助等社会发展领域的项目创新和机制创新,对相关领域的政策完善和公共财政投入方向产生了积极的引导作用。近2年来云南省每年申请到中央财政支持的社会组织共有20多家,除了类似青基会等有政府背景的社会组织外,还有连心等民间成长起来的社会组织。据民政厅相关负责同志介绍,这些能够申请到中央财政项目支持的机构都有过与境外机构合作的经历,这些合作经历为机构的项目管理能力提升发挥了积极作用。①

(二)“双备案”制度和联席会议制度作为多部门协同的重要抓手,有效促进了政府各部门之间协同的有序化

现阶段,中国针对境外非政府组织的服务和管理仍然存在立法空白。[23]“双备案”制度的实行不仅使境外社会组织与本地社会组织发挥对社会服务递送的查漏补缺作用,而且也使得原来无序的活动实现有序化。对于境外社会组织而言,机构备案之后可以获取准法人资格(类似于居民的暂住证)。

2009年,为进一步理顺涉外社会组织的登记管理体制,云南省作为地方试点开始进行境外社会组织的管理政策探索。当年12月29日,云南省政府办公厅正式发文《云南省规范境外非政府组织活动暂行规定》[24],实行机构(民政厅具体负责)和合作事项(外事办具体负责)的“双备案”制度。

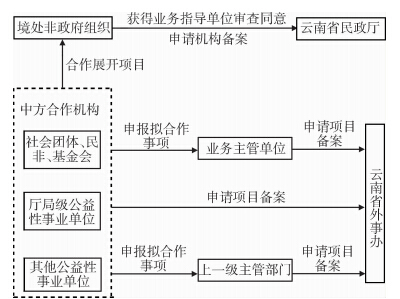

机构备案是指境外社会组织进入云南省开展活动须向云南省民政厅进行备案。由于境外机构开展项目必须找到中方相关组织作为合作方,因此,针对具体项目,中方合作机构须负责向外事办申请合作项目备案。云南省社会团体、基金会、民非应当在合作前将拟合作事项报业务主管单位同意后,由业务主管单位报省外事办备案。厅局级的公益性事业单位应当在合作前将拟合作事项报省外事办备案;其他公益性事业单位,应当在合作前将拟合作事项报上一级主管部门同意后,由上一级主管部门报省外事办备案。[24]具体流程参见图 1所示。

|

图 1 “双备案”制度工作流程示意图 |

境外组织机构备案的主要内容包括:组织名称(中英文)、注册地、在云南省代表机构(包括名称、负责人、地址、联系电话)、业务指导单位、业务范围以及有效期限。备案须满足的条件包括:(1)有在云南省开展项目活动的意愿,该意愿应当是实质性的并有书面文件;(2)经业务指导单位审查同意;(3)与云南省有关组织合作;(4)境外政府依法批准设立或者注册;(5)项目活动有利于本省经济社会建设与发展。申请合作事项备案主要申报的资料包括申请方名称、联系方式、拟合作项目名称、项目概况(包括时间、地点、领域、拟投入资金金额、经费来源及使用计划)、拟合作的境外非政府组织中英文名称、总部所在地国家或地区及组织简介。[25]

目前正式备案的境外非政府组织共37家,分别来自美国、德国、荷兰、英国及中国香港等国家与地区,与此同时,有5家机构正式注销备案。[26]

“双备案制度还是不错的,对境外组织来说是有益的,起码是一个半合法的身份,这是准合法身份,相当于你没有户口,但是我给了你一个暂住证,虽然你享受不到市民待遇,但是你至少有指望。”——某境外社会组织①

此前,许多境外机构原先基本上是公司注册,通过工商注册,以公司的形式进行资金管理,如世界宣明会基金有限公司、 微笑行动中国基金有限公司、国际奥比斯项目公司、国际专业服务机构有限公司等。在项目实施中,往往会出现项目管理与项目性质之间的冲突。境外社会组织进行机构备案之后,政府部门可以提供正式的组织机构代码,以便办理银行帐户、办理其他税务、本地员工五险一金等手续(当然境外人员还是走外事或外专局系统,目前的外方人员不多,大概有50多人,而且主要来自中国台湾和中国香港等地区)。

“从他们的角度来看备案后的好处,以前要年检的时候,总是他们跟我们做协调,实际上通过的是一种人际关系的协调。现在只需要我们拿着那些东西就去年检就可以了,然后也可以有税务登记证了,这个(机构代码)对我们来说是很重要的,因为这对办理银行账户等业务很重要。”——某境外社会组织①

与此同时,项目合作备案的实施也使得境外社会组织在本地开展工作的流程清晰化。据乐施会、苗圃行动、社区伙伴等境外社会组织代表介绍,未实施“双备案”制度之前,没有正式的沟通渠道,即便是很好的发展项目也很难找到合适的地方合作伙伴。① “双备案”制度出台后,工作流程很清晰,从类似暗箱运作成为桌面上的透明业务,可以有清晰的流程,也有利于建立合作信任。以乐施会为例,每年10月可以通过年度报告向相关政府部门(民政厅、外事办、省扶贫办)汇报沟通,以便他们了解乐施会的扶贫、发展、救灾等各项工作。在政府的正式合作中,信息交互多也有利于资金瞄准机制,如应对旱灾,政府方面可以提供清晰的旱灾情况报告。与此同时,也向政府有关部门学习相关业务,如乡村的台账、备灾仓库的储备等。为此,乐施会目前已经要求所有项目拨款条件中都需要合作机构办理项目备案。

与此同时,云南省为了更好的实施“双备案”制度,还特别建立了两个联席会议机制。一是2005年建立的由分管副省长为召集人、45个部门为成员的“云南省加强境外非政府组织在滇活动管理联席会议”,联席会议之内还成立了由几个主要职能部门参加的小范围协调机制。二是2006年初,根据省委常委会决定,又成立了省委常委、省委政法委书记任组长,分管政法、外事的两位副省长任副组长的“加强非政府组织协调管理领导小组”。

两个协调机制建立以后,及时制定工作制度,明确成员单位职责任务,并多次召开会议通报情况,分析形势,研究加强管理工作措施,及时处理影响社会稳定的重大问题。各州、市及境外社会组织活动较多的县市也都建立了相应的协调机制。

“这种协调机制发挥了通报信息、协调议事、统筹工作、整合资源、研处个案等有效管理作用。为加强主要职能部门的力量,省委、政府还为省外事部门增加了编制,民政厅社会组织管理机构的升格和增加编制问题也有望得到解决。” ——云南省民政厅某官员①

(三)云南省政府与境外非政府组织构建了基于社会服务的政社共治关系,为当地的社会组织人才培养和环境优化发挥了积极的作用

云南省在开展境外非政府组织管理“双备案”制度前,大部分境外社会组织的业务开展处于灰色地带,常常因为似是而非、道听途说的因素影响到基层政府和社会各界对其的认知,从业人员也常被有关部门工作人员进行身份登记和开展谈话,出现工作业务和人员心理的不稳定,不仅不能维持现有团队的发展,更无从谈及社会组织的人才引进。实施“双备案”制度后,机构和机构工作内容具有合法性,相关从业人员身份也具备了一定程度的合法化,不仅各类社会组织登记数量有所发展,社会组织工作人员逐步稳定了心理,团队建设也有很大提升,境外社会组织和本地社会组织之间的人才交流日趋频繁,而且为吸引社会各界人才进入社会组织奠定了很好的基础,促进了当地NGO行业的人才发展环境的改善。

“本地的草根从技术上说肯定不行,他们乐施会、苗圃这么多年,苗圃中国地方是在招工吧,其实这么多年培养了很多很多,后来很多本地一些个民间组织中坚力量或者骨干,都是从这里面出来的。”——云南省某本土社会组织①

与境外非政府组织之间建立的共治关系,拓展了社会服务的多样化,使得社会治理的内容更加立体化,也带来了人才、服务多元化的良性影响。

“我觉得境外组织进来其实拓宽了云南公益的边界,就是公益事业发展的边界,比如说,特别是在云南少数民族文化保护这一块,都是境外组织扶持支持的,还有一些儿童领域。” ——云南省某本土社会组织①

与此同时,与境外非政府组织的共治关系也提升了本土组织的观念和视野。

“境外组织是给本地组织带来了一个视野或者眼界,不断有技术进来、有钱进来,有人进来,无形当中就帮助大家接触到了更多的这些东西,把这个公益的圈子扩大了,导致本地的组织可以出去,比如说你可以去中国香港、中国台湾、美国,然后和大家做交流”——云南省某本土社会组织①

五、讨论:“发展型协同共治”模式的提出

“云南模式”开启了规范管理在华境外组织的先河,为中国其他省区提供了宝贵经验,也揭示出中国转型期政社合作中的“发展型协同共治”模式,即政社关系的基本定位是基于对地区发展需求的共识,相关政策的制定与执行取决于政府部门间协同和基于社会服务的共治二元关系的建构。与既有的政社协同共治模式关注政社合作的多元主体关系和合作形式不同,“发展型协同共治”模式强调的是多中心协同共治的终极目的,即发展,这对于类似中国处于发展阶段的国家和地区而言,将有助于多元主体在社会转型的大背景下,在正确的具体方向下协同共治,而不是纠结于何种合作、治理形式。

(一)发展中地区发展社会组织、推进社会建设的“发展型”新模式

不少地方政府都简单地认为,社会组织培育和发展是与经济增长有着直接的关联,只有经济总量到了一定的发达水平才能真正言及社会组织发展,在经济发展落后地区只能“作作样子、装装面子”。①然而,云南省近年来的发展理念发生了转变,通过科学分析云南省地情,认识到云南省作为地处边疆的桥头堡,在资源、气候、文化等方面都有着多元的发展特点和空间,这些都为社会组织的参与发展提供了广阔的空间。在访谈中,社会组织代表一致认为,这些年有序引入境外社会组织开展社会发展工作,使得各级政府的治理理念得到了拓展,即便是如沧源之类的经济落后地区也是如此。①地方政府和群众都意识到云南省的“起死回生”不一定靠钱,而是可以联动社会资源谋发展。这一理念的变化不仅体现在对于传统的环境保护、少数民族文化、扶贫开发等方面的持续发展,而且在艾滋病防治、社会性别等前沿领域也取得了显著的进展。为此,云南省委、省政府强调社会组织建设对于解放和发展社会和谐力的重要性,是提升公共治理能力的重要内容,也是地区经济发展的软实力建设。这不仅要求地方各级政府向社会放权,而且要进一步加大培育力度。与此相联系,近期云南省正在专门酝酿出台《关于大力培育发展社会组织加快推进现代社会组织体制建设的意见》《云南省公益慈善事业促进条例》《政府向社会组织购买服务暂行办法》等文件。

(二)“云南模式”从部门协同到政社共治深化了政社合作格局,有效促进云南省社会治理生态体系的完善

从机构备案到项目合作备案,云南省在具体的合作流程上都强调了政府层级间、横向部门间、政府与社会组织间、境外社会组织与本土社会组织间的多维度协同合作。在这样的制度设计下,每一个境外社会组织的落地备案、每一个合作项目的执行,都直接有效促进纵向政府之间、政府横向部门间的合作,也加强了境外社会组织和本土社会组织的合作。更重要的是,由此推动政社合作,业务主管部门、项目合作部门、项目具体执行机构等建成一个从上到下、从政府到社会组织的立体合作网络。网络化运行机制不仅有效促进了资金、技术和人员等具体资源的使用及交互,更带动了地方社会治理理念的更新,也使得政社有机融合、增强互信,进一步推动形成社会治理的生态体系。

在取得一系列成效的同时,“云南模式”也面临着不可忽视的挑战。

首先,对于社会组织而言,有些从业人员认为“双备案”制度是特定时期的特定手段,是一种管控方式而不是全面放开方式,从某种角度上看,管理限制多过于促进、培育。①机构备案要求境外社会组织找到业务主管单位,项目备案要求中方合作机构得到主管单位的许可,在现行的行政体系内实现这些要求并不容易。按照《云南省规范境外非政府组织活动暂行规定》第3条,省直有关部门是与其业务范围有联系的境外非政府组织的业务指导单位。因为省直部门并没有足够的动力而责任重大,相似境外机构找一家业务指导单位存在一定难度,目前居多的还是教育厅、卫生厅(教育和卫生也有前置允可)。这会在一定程度上影响项目的开展速度和本土社会组织对境外资金的获取。原本直接可以开展的项目现在需要备案完成后再实施,即使获得了相关行政单位支持,备案时间也至少历时若干个月。

其次,“云南模式”的实施和保障还有待进一步提升。一方面,目前的规定还只是规范性文件,无法律效力,因而可能出现短期合作或一次性合作不备案的情况。从监管来看,再降低门槛似乎也不太可能,需要思考的是如何提高法律地位。目前监管的主要措施是通过年报来了解相关组织的经费使用等工作运营状况,力争下一步实施年检。此外,还需进一步完善政策从省向地方层面的实施以及细节安排,以避免相关部门不熟悉政策而对备案进程造成阻碍。另一方面,还须提升不同部门的协同配合。在“双备案”制度中,境外组织和中方合作伙伴分别向省民政厅和外事办进行备案,而在部门内部还须与多个处进行沟通、完成具体程序。因此,相关部门应提高协调效率及效果。

六、结论与政策建议

在中国共产党十八大提出国家治理体系建设策略的指引下,近年来全国各级地方政府纷纷创新社会组织建设发展,不仅以社会服务外包等形式促进社会组织业务发展和资金支持,还通过建设各种社会组织孵化园区来提升社会组织和治理能力。此外,还有一些地方政府结合社会组织和区域社会特点进一步探索适合本地发展的社会创新模式,如北京市的枢纽型组织模式、宁夏回族自治区的黄河善谷等。这些有益的探索都为中国现代社会组织体制建设创造了很好的基础,但随着社会组织日趋高度网络化、新媒体的蓬勃发展、社会分层的加剧,如何看待地区不同发展程度以及传统“条块分割”的职能格局带来的动态影响成为政社合作格局建设中的关键性问题。此研究对云南省境外非政府组织管理政策的演变进行了深入剖析,研究结果说明,在现有法团主义和协商式威权主义两种治理两种模式之外,基于中国社会发展需求,“发展型协同共治”模式更能体现政府部门间协同和基于社会服务的共治二元关系。

当然,要探索更具可持续性的中国政社合作关系框架,有必要在云南省“发展型协同共治”模式的探索上进一步加强制度创新,如要建立类似社会组织服务中心的社会支撑机构,实现政府从传统的管控思维,向以服务为导向的服务型管理思维转变。“云南模式”还依赖于民政、外事等职能部门,因而其不仅很难突破既有的行政管理体系,也对现有人员带来较大的工作负担,还与社会组织衔接中缺乏润滑,为此需要进行体制层面的创新。在这方面,值得借鉴的是四川省委、省政府在芦山地震应对中推进社会组织参与应急管理的制度创新。

注释: ①资料来源于课题组对云南省相关机构的访谈,这些机构包括云南省民政厅、乐施会、苗圃行动、无国界卫生、社区伙伴、云南连心中心、NGO之家、云南青基会AA乐行工作组、益行工作组、南德公益服务中心、云南省社会科学院、云南大学、云南财经大学、云信公益周刊、春城晚报等。②此次调研得到了民政部民间组织管理局的指导,云南省民政厅、乐施会、南德公益服务中心、云南省社会科学院社会学所等机构的支持和帮助,也需要感谢邢陌、赵捷、赵群、向荣、陆德泉、廖洪涛、冯明玲等公益同仁的精彩分享以及四川省社会科学院硕士研究生董丽的参与。在此一并表示诚挚的感谢。

| [1] | Jessica C T. Let many civil societies bloom: the rise of consultative authoritarianism in China[J].The China Quarterly, 2013, 213:19—38. |

| [2] | 朱健刚.当代中国公民社会的成长和创新[J].探索与争鸣, 2007 (6): 28—31. |

| [3] | 金彪.国际非政府组织在华活动的主要问题[J].学会, 2008,240(11): 11—15. |

| [4] | NGO名录——境外机构[EB/OL]. (2014-01-01)[2014-07-15]. |

| [5] | 侯江红. 云南边疆民族地区境外非政府组织现状与规范对策[J].科教导刊, 2012,26(9): 214—215. |

| [6] | 李立国. 深入贯彻党的十八大精神, 加快推进社会组织管理制度改革——在"推进社会建设创新社会组织座谈会"上的讲话[EB/OL].(2013-09-06)[2013-10-15]. |

| [7] | Migdal J S. State in society: studying how states and societies transform and constitute one another[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001:41—57. |

| [8] | Evans P B. State-society synergy: government and social capital in development[M]. Berkeley: University of California, 1997:178—210. |

| [9] | 张强,陆奇斌,张秀兰. 汶川地震应对经验与应急管理中国模式的建构路径——基于强政府与强社会的互动视角[J].中国行政管理,2011,311(5):50—56. |

| [10] | Weisbrod B. Toward a theory of the voluntary nonprofit sector in three-sector economy[G]//Phelps E.Altruism Morality and Economic Theory, New York: Russel Sage,1974:132—172. |

| [11] | HansmannH.The role of nonprofit enterprise[J].Yale Law Journal, 1980,89(5):835—901. |

| [12] | Salamon L M. Rethinking public management: third-party government and the changing forms of government action[J]. Public Policy, 1981,29(3): 255—275. |

| [13] | Gidron B, Kramer R,Salamon L M. Government and the third sector: emerging relationships in welfare states[M]. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992:1—30. |

| [14] | Coston J. A model and typology of government-NGO relationships[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 1998,27(3): 358—382. |

| [15] | Najam A.The Four C'sof government third sector-government relations[J].Nonprofit Management and Leadership, 2000,10(4): 375—396. |

| [16] | Young D R. Complementary, supplementary, or adversarial? A theoretical and historical examination of nonprofit-government relations in the United States[G]//Boris E T,Steuerle C E.Nonprofits& Government——Collaboration & Conflict.Washington D.C.:The Urban Institute Press,2007: 37—80. |

| [17] | 埃莉诺·奥斯特罗姆,罗杰·帕克斯,戈登·惠特克. 公共服务的制度建构[M]. 宋全喜,任睿,译. 上海: 上海三联书店, 2000:11—14. |

| [18] | 迈克尔·麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 毛寿龙,译.上海: 上海三联书店,2000:69—96. |

| [19] | 奥斯特罗姆·文森特.美国联邦主义[M].王建勋,译.上海: 上海三联书店,2003:229—254. |

| [20] | 张强, 张伟琪. 多中心治理框架下的社区养老服务:美国经验及启示[J].国家行政学院学报, 2014 (4): 122—127. |

| [21] | 赵娜. 民间社团的发展: 协商式威权主义在中国的兴起[J].国外理论动态, 2014(3):54—63. |

| [22] | 刘传铭, 乔东平, 高克祥. 政府与社会组织的互动模式——基于北京市某区的实地调查[J].经济社会体制比较, 2013, 161(3): 174—180. |

| [23] | 李立国. 对境外非政府组织依法开展活动的监管在立法上尚有空白——2012年9月20日上午民政部部长李立国答记者 问[EB/OL].(2012-09-20)[2013-08-28] |

| [24] | 云南省民政厅民间组织管理一处. 关于印发云南省规范境外非政府组织活动暂行规定的通知[EB/OL]. (2013-03-01)[2013-07-31]. |

| [25] | 云南省人民政府外事办公室. 与境外非政府组织合作备案申请表[EB/OL]. (2010-01-11)[2013-07-31]. |

| [26] | 云南省民间组织管理一处. 已备案、注销备案境外非政府组织在滇代表机构名单[EB/OL]. (2014-01-21)[2014-07-31]. |