20世纪70年代以来,西方国家在财政危机、信任危机与管理危机的压力下开始反思国家干预所产生的国家机构臃肿、办事效率低下、僵化与呆板等弊病,重新思考回归市场、减少政府对公共资源分配的过多干预。这种回归市场的改革浪潮在不同的国家有不同的改革表现。在英国,撒切尔政府积极推行“私有化”改革来重新发现市场的价值。在美国,从中央到地方的各级政府大力推行公共服务合同外包来削减政府规模与提高政府服务效率。在德国,政府部门采用多样化的“民营化”与“公私合作”形式来吸收私人企业或非营利组织参与公共服务提供活动。随着改革的不断推进,“私有化”这种具有强烈意识形态色彩的管理工具在逐渐淡出人们的视野的同时,公共服务合同外包这种相对平和、更符合公私合作改革潮流的管理工具或策略日益被更多的国家所关注和青睐,并被广泛地应用于垃圾清扫、路灯维护、监狱管理、就业培训等各类公共服务领域。

中国作为全球化进程中的一员,在加大公共服务供给量、缓解政府财政压力、向地方政府与社会分权、建设公共服务型政府等多重改革压力的推动下,迫切需要寻求一种新的管理工具来解决政府面临的困境,合同外包作为一种引入市场机制、增强公共服务供给量与创新社会管理方式的重要工具,迎合了政府的需要。自20世纪90年代以来合同外包被日益广泛地应用于公共部门中,除了公车服务、膳食服务、信息服务等以政府为服务受益对象的辅助性服务被合同外包出去之外,以公众为服务受益对象的环卫服务、司法服务、就业培训服务、医疗卫生服务、城管执法服务等也被外包出去。为了进一步推进公共服务合同外包改革,中国共产党十八届三中全会明确提出要“推广政府购买服务,凡属事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买”。①2013年9月国务院又颁布了《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》对政府购买服务的机制、资金、管理等都作出了明确规定。《意见》出台之后,各地方政府相继出台了一系列具体措施或实施办法,积极在各类公共服务领域推广合同外包改革。可以预见,公共服务合同外包又将迎来一次新的发展机遇。在推行新一轮的合同外包改革之前,仔细审视合同外包这一管理工具的理论逻辑,回顾、总结与反思中国十多年来的合同外包改革的实践动因与主要做法,无疑有助于各地方政府更好地辨识合同外包这一管理工具在中国的运用情况、优势与限度,推动合同外包改革回归理性。

二、理论逻辑:从等级治理到合同治理

由于市场机制在提供公共服务方面的功能缺陷或失灵现象,提供公共服务一直以来被看作是政府的天赋使命或存在理由。然而,20世纪70年代以来的“行政国家”扩张现象所带来的政府机构臃肿、效率低下、僵化与呆板等官僚制弊病使学术领域的学者们与实践领域的政府官员与公众看到了政府干预同样存在政府失灵现象。学者布坎南从“理性经济人假设”出发,发现政府存在预算最大化、寻租、公共物品过度供给等天生缺陷,从而提出了“政府失灵”的论断。[1]针对政府在提供公共服务中的失灵现象,西方各国政府纷纷采取回归市场措施来摆脱困境。它们试图通过引入市场机制来打破政府垄断供给局面,利用私人企业或非营利组织来提高公共服务供给效率。舒尔茨明确提出:“我们总是考察由公共领域来干预私有领域,而不是相反。……有效的改革,有时可能是把市场过程扩大到‘非市场’或政府领域当中去。”[2]斯蒂格里茨说得更为直接:“或许一种最有前景但又最少被人们研究的提高政府效能的方法是运用市场机制。”[3]在公共服务市场化的改革潮流中,公共合同外包因其所具备的节省成本、提高服务效率、削减政府规模、改善服务质量等优势而被越来越多的国家所关注和使用。世界经济合作与发展组织(以下简称“世界经合组织”)曾明确指出:“公共服务外包是从外部购买产品和服务而不是在政府机构内部提供这种产品和服务,外包代表了在公共服务的管理和供应过程中,特别是直接民营化(如所有权的变更)不可能的时候,模仿市场的努力,其基本原理是在服务供应商之间促进竞争。”[4]也就是说,作为公共服务市场化的一种工具,公共服务合同外包实质上是通过以合同治理取代传统的等级治理的方式,将公共服务供应活动由内部生产转向外部提供,其目标主要是降低成本、提高效率与优化社会资源配置。

相较于传统的等级治理模式,合同治理是以委托代理关系为基本框架,以合同制为治理机制的一种新型的政府治理模式。[5]在传统的等级治理模式下,公共服务的生产与提供在政府系统内部完成,政府同时承担安排者、生产者、提供者与评估者等多重角色。其是“由一些固定不变的抽象规则体系来控制的,这个体系包括了在各种特定情形中对规则的运用”[6]。在中国,传统的公共服务提供模式由于受计划经济体制的影响,带有浓厚的全能型政府色彩。在公共服务提供活动中,强调政府“在行政活动中的主导型与单方命令的特征”[7],政府主要依靠领导权威与规章制度来规范与约束公共服务供给活动,而留给市场或公民的活动空间相对狭窄。然而,受社会事务的日益复杂、全球范围内竞争的日益激烈、公众对公共服务品质要求的提高等因素的影响,政府迫切需要从繁重而又不容忽视的“划桨”工作困境中摆脱出来,将有限的精力与时间集中于“掌舵”任务上。而合同治理模式无疑是政府摆脱“掌舵”与“划桨”职责困境的有效工具。波利特明确指出,这一模式以合同或类似合同的关系取代等级制关系,广泛运用市场机制提供公共服务,强调公私合作与伙伴关系。[8]

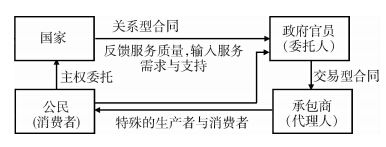

在合同治理模式下,政府与承包商之间是以合同形式而构建的委托代理关系,政府不再以公共服务的直接生产者和提供者的角色出现,而是作为委托人,将公共服务的生产、评估、监督等微观管理工作采用招标方式,以合同形式委托给作为代理人的承包商来完成。在委托代理关系的运作过程中,合同作为有效的运作与协调机制,在调解与约束政府与承包商之间的互动关系中起着核心作用。[9]政府与承包商之间不是上级与下级之间的等级关系,而是买家与卖家的交易关系,政府运用正式合同以及竞争机制引导具体实施的承包商的行为,实现彼此之间的协商,引导合作中的各项承诺得以实现。[10]正如凯特尔所言:“承包合同代替了等级制度。……与从政策到产品的权力链条不同,承包合同是一个能够分离政策制定者和政策产出的谈判性文件。高层官员不能向承包商们下达命令,虽然可以威胁、哄骗或者劝说,但他们最终还是只能依靠制定激励机制求得承包商们的积极回应。”[11]相较于传统的等级治理方式,在合同治理模式下,公共服务供给链条中产生了第三层委托代理关系,如图 1所示。除了第一层的公民主权委托、第二层的政府内部权力委托之外,第三层委托代理关系涉及的是政府官员以契约形式将公共服务交给作为代理人的承包商。其中,第二层的政府内部权力委托主要表现为作为委托人的政府机构将权力以雇佣契约形式委托给作为代理人的政府官员,这更多体现为一种关系型合同(或雇佣合同关系)。[12]而第三层委托代理关系是合同承包关系,更多地表现为卖者与买者之间通过市场交易而形成的交易型合同关系。在第三层委托代理关系中,政府与承包商主要依据合同约定来分配利益与承担义务。然而,由于信息不对称与合同双方之间的利益冲突,政府官员与承包商之间同样存在代理人问题,即逆向选择风险与道德风险问题。为了避免代理人问题,在合同外包中政府机构需要精心设计合同与管理合同履行过程,以使代理人最大努力地为委托人工作。作为委托人的政府通常需要从事确定外包需求、选择外包项目、拟定合同条款、签定合同、执行合同条款、监测承包商服务活动与评价服务绩效等一系列活动来确保承包合同的签订与有效执行。例如,学者布朗和普托斯开将合同外包过程区分为三个阶段:一是可行性评估阶段,主要涉及某一公共服务项目是否适合外包,是否存在承包商;二是执行合同阶段,主要涉及组织竞标活动、评价承包商、合同双方协商与撰写合同条款;三是监督与评估承包商绩效阶段,主要涉及监督承包商服务行为、评价承包商服务绩效、判别承包商是否履行职责。[13]由此可见,在合同外包制度中,政府在转移生产职能的同时又被赋予了合同管理职能,在减少传统的行政控制方式的同时又增加了新的合同控制方式。在处理与承包商关系时,政府需要成为一个“精明买家”,为公众购买到迎合公众需求的价廉物美的服务,以实现金钱的价值,而要实现这一目标,政府需要有效履行培育公共服务市场、制定公平竞争规则、监管公共服务质量等职责。

|

图 1 公共服务合同外包的委托代理框架 |

三、现实动因

从理论上看,公共服务合同外包实质上是在公共服务提供活动中用合同治理取代传统的等级治理的方式来分离政府的“划桨”职能(生产职能),使政府专注于其所认定的核心的“掌舵”职能(包括筹集资金、确定公民需求、撰写公共服务供给规划、监督生产者等),从而实现降低成本、提高效率、优化资源配置等一系列的现实目标。基于各个国家、地区的不同情况,不同政府推行合同外包的理由或者企图达成的目标也不尽相同。相较于西方国家应对福利国家危机、减轻财政负担与提高政府服务效率的目标,中国是在政府倡导民生财政,加大公共服务投入大背景下提出,改革的动因不仅仅是节约财政支出,还包括转变政府职能、改变政府服务提供方式、创新与改善社会管理、激发市场主体与社会的活力等多重原因。当前中国各地方政府推行合同外包的原因分为经济、政治、管理与社会四个方面,旨在建立一个职能有限、行为高效的政府,如表 1所示。

| 表 1 公共服务合同外包的现实动因 |

在中国,随着社会经济的发展与行政改革的推进,公众的公共服务需求逐渐摆脱传统的国家-单位制供给模式而转向政府供给模式,且公共服务需求呈现数量日益增多、类型日益多元化与丰富化的发展态势。为了满足公众的公共服务需求,赢得公众对政府合法性的支持,政府不断扩大公共服务支出规模。“1993年至2004年,全国预算内财政支出占GDP的比例从13.4%上升到21%。在增长的支出里面,服务性支出的比重不断上升,经济建设类支出的比重下降。1978年至2004年社会文教和行政管理费占非国防财政预算支出的比例从21%上升到50%。”[14]尽管政府的财政支出逐渐从经济建设向社会服务领域倾斜,但相较于西方发达国家,中国的社会服务支出比例仍然比较低,无法满足公众日益增长的旧的服务需求,以及逐渐涌现的新的服务需求,包括就业培训服务、医疗卫生服务、养老服务、社会救助服务、青少年服务、公共文化服务等各类公共服务需求。在这一背景下,撤消或者减少政府服务显然是不明智的做法,而提高公共服务供给效率或者依靠私人资本来增加公共服务供给量无疑更容易赢得公众与上级政府的支持,不失为一条更好的途径。政府部门以契约方式吸收私人企业或非营利组织参与公共服务提供活动,不仅可以充分利用私人企业或非营利组织的资本与技术优势来增加公共服务供给量,提高公共服务供给效率,也可以培育社会力量与创新社会管理方式。例如:2003年南京市鼓楼区政府在人口老龄化严重、公办养老机构供不应求的背景下,尝试由政府向民营养老机构购买养老服务。据区政府测算,通过采用合同外包方式区政府只需要支付200万元给民营养老机构,就可以“四两拨千斤”,解决2 000名老年人的养老难题,从而构建起一座没有围墙的养老福利机构。[15]

(二)政治动因:联合转变政府职能与培育社会力量改革以实现“小政府、大社会”目标

改革开放以来,中国相继推行了一系列行政管理体制改革,其改革重心从早期的政府机构削减逐步转向转变政府职能、向地方和向社会分权。[16]随着改革的不断推进,特别是构建服务型政府、建设和谐社会改革目标的提出,政府部门开始不断加大民生财政投入,关注公共服务职能的履行状况,不断探索打破传统的政府垄断供给公共服务体制,试图引入私人企业和非营利组织来参与公共服务提供活动。而合同外包所具有的吸收社会参与、转移政府职能与增加公共服务供给等优势无疑迎合了当前政府改革目标的需求。一方面,政府可以以契约方式将某些公共服务生产职能转移给私人企业或非营利组织,减少政府对社会生活的过多干预,将政府“不该管”“管不好”的一些事情交给市场或社会来做;另一方面,政府通过分权于社会的改革也可以促进市场主体与社会力量的发展与壮大,使其能够更好地承接某些政府职能。为了鼓励社会力量参与公共服务提供活动,中央与地方各级政府都相继出台了一系列的法规政策来鼓励、支持与规范公共服务合同外包(政府购买公共服务)行为。在国家层面上,继2002年出台《政府采购法》之后,中央各部委相继出台了一些政策或法规推进合同外包在各政府部门中的实施,主要包括《中国农村扶贫开发纲要:2001—2010》《关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》(国办发(2007)36号)、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发(2013)96号)等,而这些法规政策都倡导或要求各政府部门积极采用合同或委托方式来获取公共服务。在地方政府层面上,各地方政府相继出台了一系列的法规政策来约束与规范合同外包改革实践,包括2005年江苏省无锡市出台的《关于政府购买公共服务的指导意见(试行)》、2008年上海市静安区民政局与财政局共同下发的《关于静安区社会组织承接政府购买(新增)公共服务项目资质的规定》、2010年广东省深圳市福田区出台的《关于完善政府购买服务机制的实施意见》等。

(三)管理动因:利用市场机制来提高政府服务效率与增强政府竞争力

许多学者在对现行的中国政府合同外包改革实践进行分析与调查时都发现,利用市场竞争机制的效率优势来提高公共服务供给效率是政府部门通常采用合同外包的一个重要原因。贾旭东应用扎根理论分析广东省广州市F区政府与深圳市H区政府时发现,政府推行公共服务合同外包的内部动因是提升效率的需要。[17]同样,王浦劬和莱斯特通过研究政府向社会组织购买公共服务的六个案例后提出严格的政府考核与有限的地方政府财政能力之间的矛盾是政府向社会组织购买公共服务的基本动机之一。[18]这说明地方政府部门试图利用合同外包这一管理工具来提高政府服务效率与改善公共服务质量,从而增强地方政府竞争力与赢得公众信任与支持。政府部门将公共服务项目以契约形式外包给作为承包商的私人企业或非营利组织,可以在不增加政府工作人员的情况下利用承包商的组织资源与专业技术优势,实现节省成本与提高服务效率的目标。相较于政府直接生产公共服务体制的统一化、标准化生产模式,私人企业或非营利组织的经营活动更具灵活性与创新性,能够根据公众的多元化需求而有针对性地提供多样化公共服务,从而弥补政府供给的缺陷。例如:在上海市罗山市民会馆托管改革中,基督教上海青年会接受上海市社会发展局委托负责罗山市民会馆的运营与管理。在会馆运营中青年会充分利用其管理技能、志愿优势而为公众设计、规划与运营了教育、文化、咨询、体育健身、儿童娱乐与老人服务等许多服务项目。[19]

(四)社会动因:培育社会力量与创新社会管理方式

自改革开放以来,伴随着社会主义市场经济的发展,中国的私人企业和社会组织的数量呈井喷式增长态势,且其经济实力及其对国民经济的影响力也不断增强。第三次全国经济普查主要数据公报显示,“截至2013年末,在工业企业法人单位中,国有企业11.3万个,占1.4%;集体企业13.1万个,占1.6%;私营企业560.4万个,占68.3%;港、澳、台商投资企业9.7万个,占1.2%;外商投资企业10.6万个,占1.3%;其余类型企业215.7万个,占26.3%”[20]。与此同时,社会组织的数量和从业人员也呈快速增长趋势。据统计,2000—2013年,社会组织的数量从153 322个增长到547 245个,职工人数从4 758 332人增加到6 365 813人,其中截至2013年,社会团体的数量是289 026个,民办非企业单位的数量是254 670个,基金会的数量是3 549个。[21]日益壮大的私人企业和社会组织期望能够参与公交服务、教育服务、医疗卫生服务与环卫服务等各类公共服务提供活动,并从中获取经济收益或社会效益。对私人企业而言,教育服务、公交服务、医疗卫生服务等公共服务项目所具有的稳定收益一直为其所关注和青睐,他们期望能够参与公共服务生产活动来获取经济利润,而政府也希望私人资本的投入能够增加公共服务的供给量。对社会组织而言,居家养老、家庭照顾、弱势群体救助、环境保护等公共服务项目一直是许多非营利组织活动的领域,他们期望能够获得政府的资金资助来更好地服务于目标群体、提高组织的社会声誉、促进组织的发展,而政府也希望能够借助非营利组织的志愿力量来满足公众日益多元化的需求。合同外包是联结政府与私人企业或非营利组织的纽带或桥梁:一方面,政府可以借助购买合同将政府资金投入其所期望的公共服务领域,增加公共服务供给量;另一方面,作为承包商的私人企业或非营利组织可以通过参与公共服务生产活动,增强其自身的经济实力与社会影响力,从而促成“小政府、大社会”的管理格局。例如:据统计,2012年广州市本级财政投入政府购买服务经费2.93亿元,2013年继续加大对社会组织的扶持力度,安排政府购买服务经费3.61亿元用于购买67类社会服务,资助社会组织从事社会管理和公共服务工作。[22]

四、实践做法

在实践活动中,中国各地方政府在经济、管理、社会与政治等层面的不同的现实动因的支配下,自20世纪90年代中后期以来逐渐在环境卫生、医疗卫生服务、居家养老、城管与治安服务、教育培训服务等各类公共服务领域内尝试推行合同外包实践。相较于西方国家的合同外包实践,中国公共服务合同外包改革起步较晚,一直在政府的发起与主导下[23],呈试验性扩张的发展态势,外包的公共服务范围从早期的垃圾清扫、路灯维护等“硬”的服务领域逐渐扩张到居家养老、弱势群体救助、医疗卫生等“软”的服务领域。到目前为止,中国的合同外包改革已经走过了十多年的发展历程。在十多年改革中,中国政府到底在外包什么、外包给谁、怎样外包、外包效果如何?对上述问题的思考与回答,将有助于了解与厘清中国各地方政府推行的合同外包实践。

(一)外包什么:厘定公共服务合同外包的范围与边界

对于外包什么或者什么样的公共服务适合外包,学者们的判断标准大致可以分为两类:价值判断与公共服务特征判断。[24]其中,价值判断主要以是否是政府的核心职能、行政强制性强弱、社会公益性程度来作为评判标准,判断公共服务项目是否适合外包。从价值判断视角来看,涉及政府核心职能、行政强制权与社会公益性强的公共服务项目一般不适合采用外包方式。一旦外包,将可能产生承包商滥用行政强制权、危害社会公平、损害政府合法性等重大后果。而公共服务特征判断主要从公共服务项目本身的特征出发,以可描述性程度、可衡量程度、资产专用性、竞争程度等来衡量合同外包成本,并依据交易成本理论来判断是外包还是政府内部生产。从公共服务特征视角来看,具有可描述性程度低、可衡量程度低、资产专用性高与竞争程度低特征的公共服务项目不适合外包,因为具备这些特征的公共服务项目通常缺乏竞争市场,政府难以管理与评估承包商服务绩效。一旦外包,将可能产生承包商投机风险、政府失去控制、服务质量代价等不良后果。

那么在改革实践中,中国政府究竟在外包什么?中国政府实施合同外包的范围十分广泛。首先,从2001—2014年政府采购年鉴来看,历年来政府采购总规模快速增长,其增速明显高于GDP增长速度,且2013年政府采购总量达到了16 381.1亿元。从货物、工程与服务三大类采购内容来看,货物类采购总量虽然呈上升趋势,但其占采购总量的比率自2004年以来呈逐渐下降趋势,而工程类与服务类采购量占总采购量的比率分别呈逐年上升趋势,且政府采购的服务类项目逐渐从传统的专业服务快速向新型的商业服务和公共服务领域扩展。[25]其次,地方政府合同外包呈实验式扩张。[26]早期的合同外包实践主要是在事务性工作、公共服务项目容易被描述与衡量的领域内推行,如环卫清洁、垃圾处理、公共设施维护等。后来随着培育社会组织、构建服务型政府、放权于社会等改革的推动,合同外包范围逐渐扩张到社区管理、行政事务、管理服务、强制性服务等公共服务领域,如表 2所示。尽管政府实施合同外包的公共服务范围日益扩大,从早期的环境卫生与公共设施维护类的“硬”服务逐渐发展到社区管理类、行政事务类、管理性服务类与强制性服务类的“软”服务领域,但各个公共服务类别的活跃程度并不相同。相较于“软”服务的可描述性程度偏低、可衡量程度偏低的特征,“硬”的公共服务项目因其可描述性程度高、可衡量程度高的特征而受欢迎,活跃程度最高。句华对省报与政府统计年鉴等二手数据进行分析后提出,中国地方政府公共服务合同外包最为活跃的领域是卫生保洁、园林绿化与公路养护。[27]

| 表 2 地方政府实施公共服务合同外包的范围 |

在合同外包中,政府通常可以选择的外包对象是营利组织与非营利组织。而两者中,究竟谁是更适合的承包商?作为承包商的营利组织与非营利组织,因其各自的组织目标、结构、运行过程与责任机制等因素的不同,两者在承担公共服务生产职能方面各具优劣,如表 3所示。从表 3可以看出,营利组织的营利动机、剩余索取权与独立经营权使其能自由配置资源、降低成本与提高服务效率,从而成为“高效率”代表。而非营利组织的不可营利性、无剩余索取权、伦理道德的承诺使其具有强烈的使命感与同情心,能够提供一些富有人情味的公益性项目,成为“社会公益”代表。在两种不同类型的组织中,究竟谁是更合适的外包对象呢?对此,学者们认为可以依据市场竞争程度、公共服务项目的可衡量性、使命感要求来进行判断。通常市场竞争程度高、可衡量程度高、使命感要求低的公共服务项目,政府可以交给营利组织来提供,因为市场竞争及可衡量程度高能有助于政府有效管理与评估营利组织活动,也能充分发挥营利组织的“效率”优势,如环境卫生、公共设施维护、公共交通、医疗卫生、司法服务等;而市场竞争程度低、可衡量程度低、使命感要求强的公共服务项目,则更适合采用非营利组织提供,因为其不可营利性、无剩余索取权与伦理道德的承诺能避免服务绩效评估困难、承包商投机行为的风险,其也能提供富有同情心的、贴近民众需求的服务,如养老服务、扶贫服务、社区管理、强制性服务等。[28]

| 表 3 营利组织提供与非营利组织提供的比较 |

那么在合同外包实践中,中国各地方政府究竟将公共服务外包给谁?通常中国政府购买公共服务的对象分为企业和社会组织两大类。从目前各地方政府所推行的政府外包实践来看,政府主要在竞争程度高、可衡量程度高、使命感要求低的环卫清扫、公交服务、公共设施维护服务、医疗卫生服务领域内向营利组织购买服务,而在竞争程度低、可衡量程度低、使命感要求强的养老服务、社区管理、强制性服务、管理类服务等更多的公共服务领域则更加偏好社会组织提供。在选择外包对象时,政府除了考虑效率标准(或称金钱价值)之外,政治考量是决定合同外包对象的关键性因素。相较于私人企业,地方政府更加偏好社会组织作为外包对象,而这取决于中国特定的政府改革进程所带来的政治影响力。首先,在政府从经济建设为中心向经济建设与社会建设的双中心的逐步、缓慢转移的大背景下,选择社会组织作为承包商不仅符合培育社会力量与“社会管理方式创新”的改革潮流,而且迎合政府借助社会组织的工作应付政绩考核要求以及利用社会组织维稳等隐性需求。[29]其次,“在政府将计划体制下的许多经济与社会职能进行剥离,与新的运营者建立战略性同盟的过程中”[30],相较于外部的、不熟悉的营利性企业所可能带来的风险与不确定性,政府更倾向于从计划经济的母体中不断剥离、涌现出来的社会组织,它们与政府在人事管理、资金等方面的千丝万缕的关系更有利于政府的主导与控制。

(三)怎样外包:明确政府选择承包商的途径

“怎样外包”关注政府以什么样的方式将公共服务外包出去,其核心问题是政府如何选择承包商。在合同外包中,竞标通常被认为是最基本的途径与理想模式。然而,由于潜在承包商数量不足,竞标在公共服务领域,特别是精神卫生服务、抗家庭暴力服务等“软”的、复杂的社会服务领域内通常无法实现充分竞争。为此,一些学者提出,在竞标方式之外还存在其他替代方式。德霍克提出当在理想的竞争模式中必然存在某些折中、妥协时,就形成了两种替代性模式,即协商模式与合作模式。……区分三种模式的基本条件是:一是外部环境的特征;二是组织资源的充足性;三是不确定性。[31]王名和乐园在继承选择承包商时的竞争特性研究的基础上,又将政府与承包商之间的关系纳入分析框架,指出中国政府合同外包方式分为三种:竞争购买、独立关系非竞争购买与依赖关系非竞争购买。[32]与王名和乐园的观点相类似,韩俊魁在将政府购买模式分为竞争性购买和非竞争性购买两类的基础上,将非竞争性购买又细分为体制内吸模式和体制外非正式的按需购买模式两种。[33]由此可见,除了以竞争方式来选择承包商之外,政府出于政治目标、组织资源不足、决策时间匆忙等原因而不得不选择以非竞争的方式、以协调谈判途径来挑选承包商与确定合同内容。

在中国,根据《政府采购法》和《意见》的规定,竞标是各级政府实施合同外包的主要方式。根据《政府采购法》的规定,中国政府采购方式方法可以分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购和其他方式。从2001—2014年政府采购年鉴来看,公开招标占政府采购的比例从2001年的53%上升到2013年的83.3%,采购金额从346.6亿元上升到13 645.8亿元。[25]考虑到政府采购年鉴中所采购的物品大部分是非公共服务类型的货物、工程或服务,其统计数据无法说明公开招标就是政府购买服务的主要方式。为此,特选择浙江省宁波市、杭州市和金华市三个城市2001—2013年推行的合同外包实践为研究对象,了解政府在各个公共服务领域内选择承包商的方式。从所收集到的政府购买服务、合同外包改革案例来看,政府在诸如环境卫生、公共设施维护、医疗卫生、公共文化教育服务之类的承包商数量多、服务的可衡量性程度高的公共服务领域主要采用竞争性的公开招标方式来选择承包商,而在养老服务、社区管理服务、强制性服务、管理类服务等承包商数量少、服务的可衡量程度低、使命感要求强的社会服务领域则主要面向社会组织,采用项目申请制、直接资助、合同谈判等非竞争性方式来挑选承包商与确定合同内容。②也就是说,在社会服务领域,政府主要以社会组织作为承包对象,通过非竞争方式来选择承包商。在后述的社会服务领域,合同外包不仅是一种节省成本、提高服务效率的管理工具,而且也更多地被看作是培育社会力量、转移政府职能的政策创新手段,具有十分重要的政治意义。

(四)外包效果怎样:评价公共服务合同外包成效

公共服务合同外包成效的评价十分复杂,涉及经济、效率、效益、公平等多重评价维度。从现行合同外包成效的研究来看,关于合同外包积极成效的探讨主要集中在几个方面:削减政府规模与活动范围、打破政府垄断与促进市场竞争、促进私人企业或非营利组织的发展、增强公共服务提供活动的灵活性与创新性、提高服务效率与增强政府部门的综合竞争力、节省成本与缓解财政危机。而在上述外包成效中,节省成本与服务质量通常被看作是合同外包的主要理由,为了论证这一理由,一些学者展开了实证的调查研究。调查研究表明:“在服务水平和服务质量保持不变的前提下,将管理与监督合同实施的成本计算在内,合同外包平均节约成本25%左右的费用;美国联邦政府在信息收集、工资发放等领域引入商业竞争后,成本下降了20%~50%;巴西养路外包成本节约的数字也大致如此。”[34]

相较于英、美等西方发达国家,中国目前关于某一类公共服务项目合同外包平均节约成本的经验性数据十分缺乏。在国家层面上,中央财政部尽管每年都会公布政府采购节约程度的数据,即政府采购预算与政府的实际采购支出之间的差额,但这一指标仅仅表明在预算范围内的政府支出节约程度,与公私部门之间的比较没有任何关系。例如:依据2003年至2014年政府采购年鉴所公布的数据,政府每年的采购节约率大约是10%。[25]中国各地方政府在推行合同外包改革实践时通常会将节省成本作为其加以考虑或关注的一个目标,但是在实际操作中更加强调政府在减少投入的情况下所产生的公共服务供给量增加现象,或者将政府直接生产成本与合同竞标价格进行对比而得出成本节省程度的数据,而缺乏关于政府直接生产成本与外部购买成本之间的对比与分析,以2007年广东省深圳市西乡街道城管服务外包改革为例来说明这一问题。在实行合同外包改革之前,西乡镇城管服务主要是由作为事业单位的西乡市政中心来提供。其中,西乡市政中心大约有职工、临工、日工等 300人,每年所需的工作人员的财政工资、设备折旧、市政管理等各项费用大约3 000多万。在推行合同外包之后,西乡街道政府以市政中心运行成本作为参照价格确定合同承包价格。在政府投入经费不变的情况下,作为承包商的5家企业雇佣了巡查员1 173名。相较于原来的市政中心,工作人员数量增加了 4 倍,从而在成本不变的情况下极大地提高了服务质量。[35]从这一案例来看,西乡街道政府只将市政运营成本与合同承包价格进行对比,既没有将涉及城管服务的诉讼成本等隐形成本或间接成本计算入政府直接生产成本之内,也没有将搜索承包商、撰写合同、政府合同监管等成本计入合同外包成本中,合同外包前后的成本比较显得简单而粗糙。另外,对于服务质量的前后对比,只是以人数的多少来判断服务质量的好坏,未考虑服务人员素质与服务水平、服务对象的评价等因素。同样,在四川省成都市双流县羊坪村将环境卫生、沟渠管护、畜禽防疫、路灯维护和绿化管理等五个公共服务项目外包给承包商的改革中,也只提及在实施合同外包之前的运行成本是24万元,合同承包价格是19.3万元,节约了4万多元[36],而未将其他的间接或隐形成本计算入合同外包成本中,也未考虑服务质量问题。

总之,在现有市场经济体制下,政府在供给公共产品或服务的过程中不可避免地需要介入经济市场,而委托代理理论在经济学领域中的主流地位、在私营部门的成功实践表明政府需要在公共领域运用合同外包这一管理工具,用合同治理方式来取代传统的等级治理方式。不同于西方国家应对福利国家危机、减轻政府负担与提高政府服务效率的改革目标,中国的合同外包改革除了承载节省成本、缓解财政压力与提高服务效率的经济目标之外,还肩负着转变政府职能、增加公共服务投入、培育社会力量、创新社会管理方式等政治目标,具有经济理性与政治逻辑的双重目标。这一改革目标使中国的合同外包改革在外包范围、对象、方式与效果等方面形成了自身特定的运作特点。在外包范围方面,尽管外包范围十分广泛,但环卫清扫、公共设施维护等“硬”服务领域活跃,而养老服务、社区管理服务等“软”服务领域仍处于探索阶段,呈实验性扩张趋势。在外包对象方面,政府的特定政治目标、政府与社会组织间的依赖关系使政府在社会服务领域更加青睐社会组织。在外包方式方面,政府在环卫清扫、公共设施维护等“硬”服务领域广泛采用公开招标方式,在养老服务、社区管理服务等“软”服务领域则更多地采用非竞争方式来选择社会组织作为承包商。在外包效果方面,政府除了关注成本节省与服务质量之外,增加公共服务供给量、创新社会管理方式与培育社会力量等政治目标也是影响政府评价合同外包的关键标准。在改革实践中,各地方政府要充分认识合同外包改革的现实动因与政治目标,也要科学掌握合同外包这一管理工具所内蕴的理论逻辑与运行特征。一方面,要利用市场竞争机制与承包商的组织资源优势来提高公共服务供给效率与改善公共服务质量;另一方面,在转移公共服务生产职能的同时,政府也需要增强自身的合同管理能力,包括选择承包商、服务监测与评价承包商服务绩效的能力,尽力避免公共服务市场化操作所带来的损害社会公正、失去控制、代理人风险等问题。

注释: ①参见:(2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。②本研究选择以2001—2013年浙江省宁波市、杭州市、金华市三个城市的政府网站中所刊登的通知与公告、新闻报告等为搜索对象,以合同外包、政府购买服务为主题,共搜索到6 357条有效的记录,而在所搜索的记录中,关于环境卫生、公共设施维护的公开招标的公告与报道占80.4%以上。在教育服务、医疗卫生服务、培训服务、公共文化服务、养老服务、社区服务、司法服务、托管服务、公交服务等公共服务领域内,公开招标的比例约是10.7%,非竞争性谈判方式约是40.6%,未提及选择承包商方式、强调作为一种政府创新手段的报道约占48.7%。

| [1] | 詹姆斯·布坎南.自由、市场和国家[M].平新乔,莫扶民,译.北京:北京经济学院出版社,1988:18. |

| [2] | 查尔斯·沃尔沃.市场或政府——权衡两种不完善的选择[M].谢旭,译.北京:中国发展出版社,1994:146. |

| [3] | 约瑟夫·斯蒂格里茨.持续、公平与民主的发展:迈向后华盛顿共识[J]. 张健,译.战略与管理,1998,30(5):47—58. |

| [4] | 世界银行.2007年世界发展报告[R].北京:中国财政经济出版社,2007:134—137. |

| [5] | 菲利普·库珀.合同制治理——公共管理者面临的挑战与机遇[M].上海:复旦大学出版社,2007:83. |

| [6] | 韦伯.支配社会学[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:22. |

| [7] | 詹国彬.公共服务合同外包的理论逻辑与风险控制[J].经济社会体制比较,2011(5):149—155. |

| [8] | Politt C. Clarifying convergence: striking similarities and durable differences in public management reform[J].Public Management Review, 2001,3(4):471—492. |

| [9] | 叶托.超越民营化:多元视角下的政府购买公共服务[J].中国行政管理,2014(4):56—61. |

| [10] | 郭小聪,聂勇浩.服务购买中的政府——非营利组织关系:分析视角及研究方向[J].中山大学学报:社会科学版,2013(4):155—162. |

| [11] | 唐纳德·凯特尔.权力共享:公共治理与私人市场[M].北京:北京大学出版社,2009:18—145. |

| [12] | 简·莱恩.新公共管理[M].北京:中国青年出版社,2004:150—158. |

| [13] | Brown T L, Potoski M. Contract-management capacity in municipal and county governments[J].Public Administration Review, 2003,63(2):153—164. |

| [14] | 敬乂嘉.中国公共服务外部购买的实证分析——一个治理转型的角度[J].管理世界,2007(2):37—43. |

| [15] | 李继平.南京鼓楼区推公共服务外包八年:近 50 家社会机构承担起民生服务[N].法制日报,2011-03-28 (006). |

| [16] | 任月红.公共服务外包的实践难题与制度约束[J].重庆社会科学,2013(6):91—97. |

| [17] | 贾旭东.基于扎根理论的中国城市基层政府公共服务外包研究[D].兰州:兰州大学,2010. |

| [18] | 王浦劬,莱斯特·萨拉蒙.政府向社会组织购买公共服务研究:中国与全球经验分析[M].北京:北京大学出版社,2010:15—20. |

| [19] | 华爱.从罗山市民会馆看非营利组织的生存[J].城市管理,2006(3):24—26. |

| [20] | 国家统计局,国务院第三次经济普查办公室第三次全国经济普查主要数据公报(第一号)[EB/OL][2014-05-05]. |

| [21] | 中国统计年鉴:2014 [EB/OL].[2014-05-05]. |

| [22] | 刘怀宇.去年广州市政府购买服务花了3.61亿[N]. 南方日报, 2014-03-04(02). |

| [23] | 陆春萍.我国政府购买公共服务的制度化进程分析[J].华东理工大学学报,2010(4):102—107. |

| [24] | 句华.公共服务合同外包的适用范围:理论与实践的反差[J].中国行政管理,2010(4):51—55. |

| [25] | 中国政府采购年鉴:2001—2014.[EB/OL].[2014-05-05].http://tongji.Cnki.net/kns55/dig. |

| [26] | 杨欣.公共服务合同外包中的政府责任研究[M].北京:光明日报出版社,2012:85. |

| [27] | 句华.中国地方政府公共服务合同外包的发展现状——基于二手数据的分析[J].北京行政学院学报,2012(1):24—29. |

| [28] | Philip de L P, Michael J T. Contracting-out social services[J].Canadian public Administration, 2009,41(1):21—50. |

| [29] | 李春霞,巩在暖,吴长青.体制嵌入、组织回应与公共服务的内卷化——对北京市政府购买社会组织服务的经验研究[J].贵州社会科学,2012(12):130—132. |

| [30] | Jing Y J, Savas E S.Managing collaborative service delivery: comparing China and the United States[J].Public Administration Review, 2009, 69(S):101—107. |

| [31] | Dehoog R H. Competition, negotiation, or cooperation: three models for service contracting[J].Administration & Society, 1990,22(3): 317—340. |

| [32] | 王名,乐园.中国民间组织参与公共服务购买的模式分析[J].中共浙江省委党校学报,2008(4):5—13. |

| [33] | 韩俊魁.当前我国非政府组织参与政府购买服务的模式比较[J].经济社会体制比较,2009(6):128—134. |

| [34] | 世界银行.变革世界中的政府[M].北京:中国财政经济出版社,1997:78—81. |

| [35] | 王慧琼.政府购买公共服务·"城市保姆"责任到位[N].深圳特区报,2009-06-17(A06). |

| [36] | 谢佳君.社区公共服务外包·每年省近10万[N].成都商报,2010-05-27 (02). |