语言学的同一个术语,不同的理论流派对其进行的解释以及使用、概念内涵可能大不相同。[1]作格(ergative)现象是三大语言学派--类型学派、形式学派和功能学派共同的研究内容,不过各学派对作格这一术语却有各自的理解。[2]中国国内作格研究也是一个热点问题,相关文章颇多,但是使用的术语作格基本是从形式学派的角度出发,与类型学上的作格有何差异与共性,大多没有明确说明。文章的主要目的是对类型学派和形式学派中作格及相关概念进行梳理,从而明确它们在两个学派中的具体内涵。

一、类型学中的作格 (一) 作格与作格语言德国语言学家Dirr Adolf(1867-1930)在1912年一篇描写Rutul语的文章中首次使用了ergative这一术语。但是直到Dirr(1928)之后,该术语才受到语言学家广泛关注。[3]吕叔湘是较早将该术语引入到中国的学者,并译为作格。从语义上说ergative就是表动作者,其实最能反映ergative本质的名称是施格。[4]45-57不过考虑到读者的阅读习惯,文章还是将ergative称为作格。虽然ergative与agentive都表施动者,但是二者属于不同系统中的概念--作通格系统和主宾格系统,并不相同。

类型学家发现,世界语言存在两种配置--主宾格配置和作通格配置,并用一种独特的测试手段来区分这两种配置。他们将不及物动词的惟一论元记作S,及物动词的两个论元分别记作A和P,A表示施事,P表示受事。从格标志的异同来看,S、A、P共有五种组配方式:(1)S=A≠P,(2)S=P≠A,(3)S=A=P,(4)S≠A≠P,(5)S≠A=P。S=A表示S和A使用相同的格标志,即S和A做同等看待;相反,S≠A表示S和A使用不同的格标志,即S和A不做同等看待。这五种配置中,(1)是主宾格配置,(2)是作通格配置,其余的三种配置在人类语言中很少见。从功能上来看,S=A=P系统中S、A、P的格标志相同,起不到区别论元的功能,采用这种系统的语言还需要一致关系或者语序等其他手段。如汉语,没有格标志主要通过语序来区分论元。S≠A≠P模式缺乏经济性,仅个别语言如旺古拉语使用这种配置。S≠A=P模式中,S与A、P相区别,A与P又使用共同的标志。这种配置完全没有起到区分施事和受事的功能,极少有语言使用。[5]146-148

主宾格语言和作通格语言在格配置上存在明显差别,如Quechua语和Warrgamay语。[6]76

例1. Quechua语

a.Juan wañu-n.

NOM die-3 SG

‘Juan died.’

b.Pedro Juan-ta wa u-č i-n.

NPM-ACC die-CAUSE-3SG

‘Pedro killed Juan.’

例2. Warrgamay语

a. Dulmburu gaga-ma.

woman. ABS go-FUT

‘The woman will go.’

b. Maal-duηulmburuηunda-lma.

man-ERG woman. ABS see-FUT

‘The man will see the woman.’

在Quechua语的例子中,不及物句例1 a的S是“Juan”;及物句例1(b)的A是“Pedro”,P是“Juan-ta”。S和A都采用了零形式格标志(记作Φ),而P使用了格标志“ta”,这就形成了S=A≠P配置。采用这种格配置的语言就是主宾格语言即宾格语言。在Warrgamay语的例子中,不及物句例2 a的S是“ηulmburu(woman)”,及物句例2 b的A是“maal-du(man)”,P是“ηulmburu(woman)”。S和P采用零形式,而A使用标志“du”, 是A≠S=P配置。采用这种配置的语言被称为作通格语言,即作格语言。

由于零形式(Φ)的介入,主宾格配置的组配在逻辑上还可以细化为3个子类:

(1) (S=A=Φ,P≠Φ)

(2) (S=A≠Φ,P=Φ)

(3) (S=A≠Φ,P≠Φ)

作通格配置也有3个子类:

(4) (S=P=Φ,A≠Φ)

(5) (S=P≠Φ,A≠Φ)

(6) (S=P≠Φ,A=Φ)

主宾格配置的典型模式是(S=A=Φ,P≠Φ),如上文的Quechua语、英语等。其它两种配置虽然较为少见,但也有语言采用,如尤马语系的诸莫哈韦语采用第2种模式[5]147,日语采用第3种模式。作通格配置的典型模式是(S=A=Φ,P≠Φ),如迪尔巴亚语等。与主宾格语言一样,非典型的模式也存在于少量的语言中。所罗门群岛上的一种南岛语采用的是第5种模式,而在印度尼西亚的另外一种南岛语则是第6种模式。[7]

这两种典型的配置也可以从功能上进行解释。A和P是及物动词的两个论元,如果不做区别,就不易确定施受关系,所以需要采用一些手段。英语和汉语一般依靠语序;而语序比较自由的语言的区分手段主要有格标志、动词一致等。由于A和P中的任意一项加上标志就能将二者区分开来,所以最经济的做法是对A做标记或对P做标记。主宾格配置是对P做标记,而作通格配置是对A做标记,这两种标记方法都是合理的。

一种语言可以只有主宾格配置,但是很少有哪种语言只使用作通格配置。类型学家发现很多作通格配置的语言在形态上同时也有主宾格配置。生命度、自主性等因素是影响格配置的主要因素。这种现象被称为作格分裂。

(二) 作格性大多数作格语言在句法上并不是把S和P,而是将S和A做等同处理。如澳大利亚的瓦尔比里语(Walbiri)。[6]79

例3. 瓦尔比里语

a.[ηarka-ηku wana pantunu]

man-ERG snake spear-PAST

[Φpanka-nytya-kura] (Φ=S)

run-GERUND-COMP

‘The man speared the snake as it was moving quickly.’

b.[ηarka-ηku wana pantu-nu]

man-ERG snake spear-PAST

[Φkudu yalki-ninyatya-kura] (Φ=A)

child bite-GERUND-COM

‘The man speared the snake as it was biting the child.’

例3 a和例3 b是两个并列句。例3 a和例3 b中S和A都只出现了一项。因为并列句中只有相同的成分才可以省略,所以句法上这里的A和S做同等看待,即S=A。这种句法上的表现就是宾格性(accusativity)。但是也有一些作格语言在句法上也将S和P做等同看待,如下面的迪尔巴亚语。[8]

例4. 迪尔巴亚语

a. Balan guda buηa-n

she. ABS dog. ABS descend-PAST

‘The dog went downhill.’

b. Balan guda baηgul yara-ηgu bura-n

she. ABS dog. ABS he. ERG man-ERG see-PAST.

‘The man saw the dog.’

c. [Balan guda buηan][Φbaηul yaraηgu

she. ABS dog. ABS descended he. ERG man. ERG

buran]

see-PAST

‘The dog went downhill and the man saw(the dog).’

d.Bayi yara buηa-n

he. ABS man.ABS descend-PAST

‘The man went downhill.’

e. Bayi yara bura-l-ηa-nyu bagan guda-gu

he. ABS man. ABS see-ANTI-PAST she. DAT dog-DAT

‘The man saw the dog.’

f. [Bayi yara buηan] [bura-l-ηa-nyu

he. ABS man. ABS descended see-ANTI-PAST

bagun gudagu]

she. DAT dog-DAT

‘The man went downhill and (the man) saw the dog.’

将例4 a和例4 b合并得到例4 c,例4 c中P和S只需出现一项,所以S=P。但是例4 d和例4 b不能像英语那样直接合并,必须将例4 b被动化,如例4 e,即逆被动(antipassive)。例4 b和例4 e合并成例4 f,例4 f中S和P也仅出现一项,所以S和P视为一组。这样一来迪尔巴亚语在句法表现上也体现出了S和P做同一处理的性质。这表明S和P的同一处理并不仅限于形态上的格标志,句法上也存在着这种现象。于是类型学家在ergative的基础上又使用了另一个术语ergativity,即作格性。可见,作格性是指S和P等同看待的这种性质,包括形态和句法两个方面。

世界上的语言绝大多数都是纯粹的主宾格语言(包括形态和句法),作通格语言在句法上也多表现为宾格性,只有极少数的语言在形态上、句法上都表现为作格性。[6]85

二、形式学派中的作格 (一) 作格动词与类型学派不同,形式学派对作格的研究集中在动词和句式方面。Ergative通常都是在词组ergative verb(作格动词)中作修饰语,很少单独使用。与作格动词有相似内涵的另一个术语是非宾格动词(unaccusative verb)。形式学派很多学者对作格动词和非宾格动词并不做区分,认为二者是等同的。[9]7-9传统上人们将动词分为及物动词和不及物动词,但是语言学家发现不及物动词内部是非均质的,并将其分为非作格动词和非宾格动词两大类。这就是Perlmutter在1978年提出的著名的非宾格假设(Unaccusative Hypothesis)。[10]不过“非宾格、非作格”并非Perlmutter首创,语言学家Pullum在1976年给Postal的信中已经使用了这些术语。[11]而且,Perlmutter和Postal也明确表示“非作格动词”这些术语的提出得益于Pullum的建议[12]。

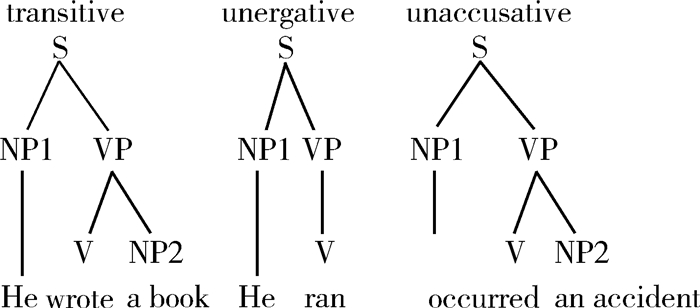

非宾格假设使人们对动词有了更深的认识。cry和run类不及物动词的惟一论元无论在表层还是深层都是主语(域外论元),而occur、happen类动词的惟一论元在表层上虽然是主语,但是在深层上是宾语(域内论元)。树形图可清楚地看到它们的差异,如图 1所示。

|

图 1 及物动词、非作格动词和非宾格动词的树形图 |

及物动词有两个论元,一个充当主语,一个充当宾语。非作格不及物动词只有一个论元,充当主语。非宾格不及物动词的论元在深层结构中实际上是宾语,主语位置空缺。表层结构的“There occurred an accident”是在深层结构上插入了there; An accident occurred是通过移位转化而来的。

最早将非宾格动词与作格动词进行严格区分的可能是Hale和Keyser。[13]他们认为作格动词有及物不及物两种用法,而非宾格动词只有不及物用法。影山太郎的观点与此类似,认为这两类词虽然都有非宾格性,但是存在重大差异。[14]作格动词是一部分及物动词如open、break经过反使役化(anti-causativization)形成的不及物动词,而非宾格动词则是纯粹的不及物动词。影山太郎对动词的分类如图 2所示。

|

图 2 动词分类图 |

在图 2中,作格动词和非宾格动词对立,构成一个广义的非宾格动词系统,广义的非宾格与非作格对立,构成不及物动词系统,不及物动词与及物动词对立,构成动词系统。必须要注意的是,在该系统中,作格动词不是非宾格动词,它们在语义上也不相同。非宾格动词表示自然发生的变化,事物本身有变化的能力;而作格动词通常要有外力的驱动才能变化。如happen内在的变化不需外力介入,句法上也无法加入施事,而open本身隐含着施事。

影山太郎的观点得到了中国国内一些学者的认同,如宋亚云[9]9、曾立英[15]等。曾立英参照影山太郎详细讨论了汉语中的作格动词,她将“死、落”等归为非宾格动词,将“开、关”等归为作格动词。但是由于国内学者大多将作格动词与非宾格动词看作同一类动词,所以该分类引起了一些争议,如沈阳和Rint认为曾立英不应将学界公认的非宾格动词“死、落”等动词从作格动词中排除。[16]其实这是对作格动词、非宾格动词的不同理解造成的,沈阳等认为的作格动词包含了曾立英所说的作格动词和非宾格动词。

(二) 形式学派中的作格性/非宾格性形式学派主要使用非宾格性(unaccusativity)这一术语,也有学者使用作格性表现。由于形式学派大多认为作格动词与非宾格动词相当,为了论述的方便暂且将其统一称为作格性。非类型学派的学者扩大了作格性的外延,如Langacker在阐述作格性时已不再拘泥于形态上的格形式。[17]他们认为不管是何种形式,只要P和S能做同等处理,并与A相区别(A≠S=P),都可称之为作格性。这样一来,“这种类似作通格语言中及物动词受事与不及物动词的主语采用相同形式表达的现象在很多语言中都有”[4]45-57。

先看英语中的作格性表现。首先在形态上,动词在名词化之后在格标志上表现出作格性。

及物动词 例5 a. the destruction of theancient city by the vandales

非作格动词 b. dreaming by children

非宾格动词 c. sinking of/ *by the ship

典型的及物小句的域内论元和域外论元是很容易确认的。在例5 a中the vandales是域外论元,由格标志by引介,例5 b中the ancient city是域内论元,由格标志of引介。例5 b中的children由介词by引介,所以是域外论元,例5 c中的the ship由of引介,所以是域内论元。这也是作格性。除了动词的名物化,作格性还表现在NV复合词等方面。形式学派认为下面的句子体现出了作格性。

例6 a. She broke the window.

b.The window broke.

在表层,The window在例6 a中是宾语,在例6 b中是主语,但是这两句表达的都是“窗户破了”,所以也可以说S=P,这也是作格性的表现。有些学者对作格性的认定更为宽泛。如日语:

例7 a.戸が開いた。(窗户开了。)

b.太郎が戸を開いた。(太郎开了窗户。)

望月八十吉认为虽然在形态上,S和A的标志都是が,P是を,很明显是S=A≠P的组配方式,但是语义上例7 a中的“窗户”不是动作主,而是对象;例7 b中的“窗户”也是对象,而且“太郎”是动作主。[18]所以两句中的A·P·S在语义上也表现出S=P≠A的特点,即作格性。只是这里所主张的作格性表现已完全不考虑形态,与类型学上所说的作格性相差甚远。

三、类型学派与形式学派关于作格的比较前面的讨论表明类型学派和形式学派对作格的理解是不同的。类型学上的作格指的是作格系统的施动者;形式学派很少单独使用作格。类型学派主要从形态上来验证作格性,作格性表现在格屈折(包括一致关系)上。形式学派也使用一些形态上的手段,但主要是通过深层和表层转换来看主宾格语言中形式学派所定义的作格性。句法上,类型学派认为并列句、从属句中的空缺一致等现象观察作格性,而形式学派则是看深层上的论元关系(域内论元、域外论元),甚至通过语义角色的一致性来认定作格性。类型学派的研究内容是作格语言中作格、作格性、分裂作格等内容,而形式学派则是非宾格假设、作格动词等。两个学派都用S=P≠A这一原则确定作格性或形式学派的非宾格性,这一点二者是相通的,但是外延不同。尽管两个学派都使用作格等术语,但是它们并没有太大的相关性,所以Dixon认为形式学派使用unergative等术语是一种“误用”,造成了术语的混乱。[19]

| [1] | 金立鑫. 语言研究方法导论[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2007 : 145 . |

| [2] | 曾立英. 作格研究述评[J]. 现代外语,2008,30 (4) :424–432. |

| [3] | 山口巖. 類型学序説[M]. 京都: 京都大学学術出版会, 1995 . |

| [4] | 金立鑫, 王红卫. 动词分类和施格、通格及施语、通语[J]. 外语教学与研究,2014,46 (1) :45–57. |

| [5] | 伯纳德·科姆里. 语言共性和语言类型[M].3版. 北京: 北京大学出版社, 2010 : 146 -148. |

| [6] | 柴谷方良. 能格性をめぐる諸問題[J]. 言語研究,1986,90 :75–96. |

| [7] | DRYER M. Clause types[C]//SHOPEN T. Language Typology and Syntactic Description:Vol(1). Cambridge:Cambridge University Press, 2007:224-275. |

| [8] | 柴谷方良.言語類型論と対照研究[C]//生越直樹.対照言語学.東京:東京大学出版社, 2002:11-48. |

| [9] | 宋亚云. 汉语作格动词的历时演变研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014 : 7 -9. |

| [10] | PERLMUTTER D M. Impersonal passives and the Unaccusative hypothesis[C]//Proceedings of the 4th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Gambridge:California University Press, 1978:157-190. |

| [11] | PULLUM G K. Citation etiquette beyond thunderdome[J]. Natural Language & Linguistic Theory, 1988, 6 (4) :579–588 . |

| [12] | KUNO S. Functional constraints in grammar:On the unergative-unaccusative distinction:Vol(1)[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2004 : 9 . |

| [13] | HALE K, KEYSER J. Some transitivity alternations in English[J]. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo:International Journal of Basque Linguistics and Philology, 20(3), 1986 :605–638 . |

| [14] | 影山太郎. 动词语义学[M]. 北京: 中国广播电视大学, 2001 : 146 -147. |

| [15] | 曾立英. 现代汉语作格现象研究[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2009 : 63 . |

| [16] | 沈阳, RINTS. 作格动词的性质和作格结构的构造[J]. 世界汉语教学,2012 (3) :306–321. |

| [17] | LANGACKER R W. Foundations of cognitive linguistics:Vol(2)[M]. Stanford: Stanford University Press, 1991 : 381 . |

| [18] | 望月八十吉.日中両国語における能格的表現[J]//大河内康憲.日本語と中国語の対照研究論文集.東京:くろしお出版, 1992:49-67. |

| [19] | DIXON R M W. Basic language theory:Volume 2[M]. New York: Oxford University Press, 2010 : 155 . |