知识经济时代,科技对引领经济可持续发展和增强企业核心竞争力的作用愈加显现。市场在激励科技创新、促进科技成果转化和引导科技资源配置等方面发挥着基础性作用,但科学普及、基础研究、公益技术、行业共性关键技术、前沿技术研究和科技公共服务平台等市场失灵的方面则离不开政府的支持。为有效推动整体科技发展,增强科技对经济发展的支撑力,中共中央、国务院、各部委相继发布了300多项科技政策,但其整体效力如何,是否完备,能否有效引领科技和经济长远发展,当前还缺乏有效的评估方法。

国外学者对完善的科技政策对技术效率的影响[1],如何系统地制定科技政策[2],系统和完善的科技创新政策对国家创新体系的支撑作用[3]等方面进行了深入的研究,以期能够最大程度地发挥科技政策功能,释放科技创新能量。但有关考察一国科技政策体系是否适用和完备,以及评估其完备与否的方法的研究却较少,Padilla-Pérez和Gaudin通过设计一种问卷,将政策的设计和实际执行完全分开,从制度结构、金融、交互与扩散三个维度,将科技政策进一步细分为35种政策工具,对中美洲6个国家的科技创新政策覆盖情况和实际执行情况进行了细致和深入的研究,发现部分政策工具获得了广泛的应用,但诸如研发税收减免、政府购买和技术预测等重要的科技创新政策却面临政策缺位的问题。[4]中国国内学者张楠等通过对16家ICT企业进行半结构化访谈,系统研究了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》(以下简称《纲要》)配套政策系统中的薄弱环节及其成因[5],但并没有进一步深入地去研究国家科技政策系统的完备性。

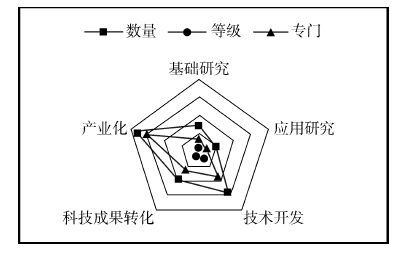

Padilla-Pérez和张楠等的研究,忽视了科技政策作为一种政策体系,其有效性和效力受政策体系内不同类型和等级的政策的交互影响。[6—8]文章通过构建科技创新链的研究框架,从政策数量、政策等级和政策针对性三个方面,系统地对2006年以来国家层面的科技政策进行梳理和分析,以研究中国科技政策系统的完备性并找出其中的薄弱环节,为政府完善科技政策体系提供有益启示。

二、研究方法 (一) 研究框架Bush在提交给美国总统杜鲁门的Science: The Endless Frontier报告中提出的“基础研究—应用研究—开发—生产经营”线性创新模式,对科技政策的制定产生了重大影响。[9]但Bush范式的单向线性无法解释战后基础科学落后的日本的崛起,将基础研究和应用研究推向相互排斥的两端,也导致科技资源配置低效。在Bush范式的基础上,斯托克斯从认识和应用两个维度,提出了“四象限”理论,并建议美国政府优先将科技资源投向巴斯德象限内由应用引起的基础研究,成为美国制定科技政策新的理论指导。[10]斯托克斯的理论对Salomon提出的 “发展科学技术的政策(policy for science)”具有重要的指导意义,一定程度上忽略了“利用科学技术的政策(policy through science)”[11],而如何促进科技成果向现实生产力转化却是当前摆在科技主管部门面前的一道难题。王富贵和曾凯华将科技创新链划分为科技成果产生、转化以产生经济和社会效益三个阶段,关注的主要是“利用科学技术的政策”。[12]Berkhout等从相对微观的企业层面构建了由学科科学、技术研究、产品开发和市场转化四个环节组成的循环创新链模式[13],公司视角使得该创新模式忽略了应用研究、科技成果转化等。

从最初的线性模式到现在的非线性模式,从国家视角到企业视角,创新链理论都一定程度地影响了各国科技政策的制定,但都只注意到科技政策某一部分的职能,本研究从国家宏观角度,构建连接科技和经济的科技创新链。根据Salomon对科技政策二分法的定义,即科技政策的作用在于提高科学研究、技术开发的水平和利用科技创新成果发展经济两个方面,将科技创新链划分为科学研究、技术开发和科技成果转化及其产业化两个部分。《中华人民共和国促进科技成果转化法》中将科技成果转化定义为“为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。”[14]王志新将科学研究进一步细分为基础研究和应用研究。[15]据此,文章将从基础研究、应用研究到技术开发,再经由技术开发环节实现科技成果转化,至最终产业化的过程界定为科技创新链。

文章所定义的科技创新链不同于Bush的单向线性模式,并非具有严格的时间序列关系,创新过程不是线性的,也没有明确的起点和终点,创新成果是不同创新阶段反复作用的结果。[16]文章认为能否有效地推动创新,在于政策是否能覆盖到科技创新活动的各领域和环节,形成一个闭合的环,而不是重点关注某一个环节或部分。文章将斯托克斯提出的由应用引起的基础研究归入基础研究部分,至于某些学者认为的科学研究还包括开发研究[17],概念上同技术开发存在一定重叠,不妨归入技术开发部分。据此,本研究认为科技创新链总体上包括基础研究、应用研究、技术开发、科技成果转化和产业化5个部分。

为了丰富科技创新链,以更加全面细致地研究当前科技政策系统是否完备、存在哪些薄弱环节,文章将2006年以来国家各部门发布的主要科技规划和计划中提出的发展目标,按目标内容分别划入科技创新链5个部分中,如表 1所示。科技规划和计划在宏观上规划和引导科技创新活动,科技法律法规与政策则在微观上具体规范和激励科技创新,贯彻落实科技发展规划、实现计划目标,离不开科技政策法规的落实。总体而言,目前国家科技规划和计划中提出的发展目标也基本覆盖了科技创新链全过程。[18]

| 表 1 科技创新链① |

(二) 分析方法

如果政策只是加强其中一个环节而忽视了其他部分,则其效果将会大打折扣。[19]因此,可以通过科技政策在各环节和各计划目标的分布情况来判断当前的政策系统是否完备以及薄弱环节。考虑到不同政策的作用范围、政策效力相差很大,文章从政策数量、政策等级和政策针对性三个方面对政策的分布情况进行统计分析。

肖久灵等指出技术政策数量的增加会产生良好的技术绩效。[20]科技政策同技术政策的政策目标相近,主要都是增强自主创新能力,故可以认为作用于某一环节或落实某一计划目标的政策数量越多,则科技绩效越好。

有些政策法规偏重于指导科技发展的宏观战略方向,有些政策法规则致力于完善宏观政策的操作机制,不同政策的影响力和效力存在差异。Liu等根据法律法规效力的高低将中国政府科技创新政策划分为4个等级,其中中共中央文件(等级A)的效力最高,紧随其后的是全国人大及其常委会颁布的法律(等级B),然后是国务院法规(等级C),等级相对最低的是国务院各组成部门制定的规章(等级D)。受中国行政管理条块化制约,国务院各组成部门发布的政策规章的效力作用范围有限,而中共中央文件、全国人大法律和国务院法规则作用范围较广,不受部门藩篱限制。[21]因此,文章将科技政策按政策等级进一步划分为高等级政策和低等级政策,高等级政策包括政策等级为A、B、C的政策法规,低等级政策仅包括D等级政策。

部分政策只是对科技创新某一方面做简单规定或刺激,部分政策则是针对科技创新某一环节做了具体规范或提出了可操作的激励措施,后者为政策的实际执行提供了明确的依据,政策的针对性较强。借用Reiss和Lacasa有关生物技术政策分类的概念,根据政策针对性的强弱,将科技政策划分为专门政策(specific policy)和通用政策(generic policy)。[22]文章将专门调节科技创新活动的某一环节,不同的政策措施对应于同一计划目标的政策定义为专门政策,反之,认为通用政策涵盖科技创新活动的不同方面,提出的政策措施对应不同的计划目标。

三、统计分析 (一) 文本选择2005年12月31日,国务院颁布《纲要》,2006年全国科学技术大会首次提出建设创新型国家战略。鉴于《纲要》对未来科技创新活动的重要指导作用和建设创新型国家需要与之配套的科技政策系统,文章收集了2006年以来国家层面的科技政策。文章所涉及的政策文本主要来源于《科技法律法规与政策选编(1985—2008年)》和科学技术部网站,对于2012年以来上述两处尚未收录的科技政策,通过筛选中央政府门户网站、财政部、国家税务总局、商务部、国家发展和改革委员会等政府网站近几年发布的政策中有关“科技”和“创新”内容的政策文本予以补充,共计有效政策文件339项。在实际统计时,由于许多政策,尤其是通用政策,提出的一系列激励措施,对应于不同的计划目标,因此,在统计科技创新链各环节及计划目标所包含的政策时,存在交叉。

(二) 科技创新链各环节政策分布情况中国科技政策在科技创新链各环节的分布对比情况如图 1所示。从中可见,政策数量、高等级政策和专门政策数量分布情况基本一致,产业化环节最多,其次是技术开发环节、科技成果转化环节、基础研究环节,应用研究环节最少。这表明中国政府非常注重借助科技的力量推动经济发展和鼓励企业开展研发工作,应用研究领域的科技绩效可能相对较低。应用研究具体是指对前沿技术、重大公益技术和产业共性关键技术等的研究,其关系到未来国家高技术的竞争能力和经济社会的可持续发展,应用研究能力不足,也会阻碍基础研究成果的应用和向现实生产力的转化。为补强科技创新链,政府需要加强对应用研究的政策支持。

|

图 1 科技创新链各环节政策数量、等级和针对性分布对比 |

从图 1中还可知,政策数量、等级和针对性在科技创新链各环节的分布图相似,对比可见,应用研究环节的高等级政策和产业化环节的专门政策数量相对较多。这表明高等级政策较多地关注到了应用研究环节,有利于各行政职能部门协调推进应用研究工作,未来需要制定更多的专门政策,有针对性地解决应用研究环节阻碍科技创新的问题。

(三) 科技创新链各环节所含计划目标政策分布情况各计划目标对应政策落实情况如表 2所示。

| 表 2 各计划目标对应政策落实情况② |

(1) 政策数量

从表 2的政策数量看,A7、B4和E5这3个计划目标对应落实的政策数量不超过5个,尤其是E5,即“科普展教资源的产业化水平明显提高”仅有2项对应落实政策。科普展教有利于培养学生的科学兴趣,是提升公民科学文化素质的重要方式。提高科普展教资源的产业化水平,丰富科普展教品的供给,有利于人才培养和提升公民文化素质,未来政府需要强化对科普展教产业的政策支持力度。

(2) 政策等级从表 2的政策等级看,A1、A7、C5、E2、E4和E5这6个计划目标所对应落实的高等级政策数量不超过1个。中共中央文件注重于解决科技创新体制机制改革等重大问题,全国人大法律具有最强的稳定性和强制性,国务院法规偏向宏观指导科技发展的战略方向。学科建设、产业核心技术、高新技术产品出口和高新技术产业化基地的发展等方面存在的问题未能充分地反映到高等级政策中,不利于推进这些领域体制机制的改革、战略发展导向和政策措施的有效落实。产业核心技术关系产业竞争力,尤其是当前中国诸多产业核心技术缺失,导致企业发展受制于人。高新技术产业化基地是加快推动地方优势特色产业发展,带动区域经济增长的重要依托,是区域创新系统的重要组成部分。政府需要有效协调各部门利益和强化激励措施,支持企业组建技术创新联盟,开展产业核心技术攻关,优化资源配置,推动高新技术产业化基地实现跨越式发展。

(3) 政策针对性从表 2的政策针对性看,A2、A4、A7、B3、B4、C5、C9、D2、D3和E5这10个计划目标对应落实的专门政策数量不超过1个。缺少专门政策的具体规范和支持,不利于建成一流的科研院所和大学,增加科普基础设施总量,增加前沿技术研究投入,产业核心技术突破,建成科技公共服务体系,加强技术引进消化吸收再创新,建立有效的产学研结合机制等计划目标的实现。亟需政府针对建设科技公共服务体系和建立产学研结合机制等方面存在的突出问题,研究制定专门政策,以加快推动国家创新体系的建设。

(4) 政策数量、等级和针对性交叉分析从表 2中可以看到,D4对应的政策数量和专门政策较多,但高等级政策相对很少。D3,即“建立有效的产学研结合机制”对应的政策数量和高等级政策虽多,但没有专门政策的支持,不利于解决产学研合作时存在的诸多问题。孵化器等科技中介机构的建设方面专门政策相对较多,但高等级政策很少,不利于其统筹协调发展。产学研结合是科技成果转化的重要途径,孵化器等科技中介机构是科技成果转化的重要载体,未来政府需要出台相应的高等级政策和专门政策,解决阻碍科技成果转化的体制机制障碍。

四、结论与启示文章从国家宏观视角构建了覆盖科技和经济的科技创新链,然后基于政策体系和科技创新链的特性,对《纲要》发布之后陆续出台的339项科技政策进行梳理分析,研究发现:在基础研究、应用研究、技术开发、科技成果转化和产业化5个环节均有不同数量、等级和针对性的科技政策,且政策数量、政策等级和政策针对性的分布情况较为一致;各环节所含计划目标也均有对应落实的科技政策,但高等级政策和专门政策在部分计划目标缺位。总体而言,现行的339项科技政策基本覆盖了科技创新链的各个环节,不同等级和针对性的政策,共同构筑了多层次、多主体、多类型,整体较为完备的科技政策体系,当然其仍存在诸多薄弱环节:

第一,应用研究环节政策相对不足,尤其是专门政策数量很少。如B3和B4这2个计划目标,只有《国家高技术研究发展计划(863计划)专项经费管理办法》和《国家高技术研究发展计划(863计划)管理办法》2项专门政策。有关高技术研究项目和课题监督、考核和审计等体制机制建设方面尚不健全,未来需要出台相关实施细则(专门政策),强化对项目和课题的过程管理;当前高技术研究资金来源单一,科技成果转化困难,未来政府有关部门需要制定相应的专门政策,建立健全产学研结合机制,明确产权归属,同时强化金融支持,降低研发风险,以激发科研院所和高新技术企业的创新热情。

第二,科普政策,有关产业核心技术、高新技术产业化等方面的高等级政策和科技公共服务体系建设、引进技术消化吸收再创新等方面的专门政策数量较少。诸如汽车制造等行业,由于整车厂商数量多、规模小,技术研发投入不足,发动机和自动变速器等核心技术缺乏竞争力,有待整合,但受制于地方保护主义,兼并重组受阻,亟需政府高层统筹协调,出台有关法律法规(高等级政策),保障相关工作顺利推行。专门指导消化吸收工作的政策文件,截止目前仅有1986年发布的《引进技术消化吸收工作暂行管理办法》,已经难以满足当前的政策需要,需要与时俱进修订现行的管理办法(专门政策)。此外,对《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)〉的若干配套政策》中提出的“对消化吸收再创新形成的先进装备和产品,纳入政府优先采购的范围”刺激措施,需要制定具体可操作的实施细则(专门政策),推动政策落实。

第三,科技成果转化机制不完善。政府迄今尚未出台一项有关产学研结合的专门政策,各利益主体缺乏协同激励机制,有关金融支持和成果价值评估等的规定也太过笼统,缺乏配套政策和可操作的措施,今后政府应当强化产学研结合方面的政策制定工作,尤其是专门政策。科技中介机构的法律地位尚不明确,致使对自身的定位不清晰,缺乏专业人才,服务能力弱,亟需法律法规(高等级政策)的规范和引导。

注释:

① 资料来源于科学技术部网站,网址为http://www.most.gov.cn/。

② 表 2中数据根据《科技法律法规与政策选编(1985—2008年)》、中国政府网站等整理统计而成。

| [1] | MUGUNIERI G L, OMAMO S W, OBARE G A. Agricultural science and technology policy system institutions and their impact on efficiency and technical progress in Kenya and Uganda[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2010 (13) :1–15 . |

| [2] | WIECZOREK A J, HEKKERT M P. Systemic instruments for systemic innovation problems:A framework for policy makers and innovation scholars[J]. Science and Public Policy, 2012, 39 (1) :74–87 . doi:10.1093/scipol/scr008 |

| [3] | RODRÍGUEZ J C, NAVARRO-CHáVEZ C L. A system dynamics model of science,technology and innovation policy to sustain regional innovation systems in emerging economies[J]. International Journal of Innovation and Regional Development, 2015, 6 (1) :7–30 . doi:10.1504/IJIRD.2015.067649 |

| [4] | PADILLA-PÉREZ R, GAUDIN Y. Science,technology and innovation policies in small and developing economies:The case of Central America[J]. Research Policy, 2014, 43 (4) :749–759 . doi:10.1016/j.respol.2013.10.011 |

| [5] | 张楠, 林绍福, 孟庆国, 等. 现行科技政策体系与ICT自主创新企业反馈研究[J]. 中国软科学,2010 (3) :22–26. |

| [6] | HUANG C, AMORIM C, SPINOGLIO M, et al. Organization,programme and structure:An analysis of the Chinese innovation policy framework[J]. R&D Management, 2004, 34 (4) :367–387 . |

| [7] | MAGRO E, WILSON J R. Complex innovation policy systems:Towards an evaluation mix[J]. Research Policy, 2013, 42 (9) :1647–1656 . doi:10.1016/j.respol.2013.06.005 |

| [8] | BORRáS S, EDQUIST C. The choice of innovation policy instruments[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2013, 80 (8) :1513–1522 . doi:10.1016/j.techfore.2013.03.002 |

| [9] | BUSH V. Science:The endless frontier[J]. Transactions of the Kansas Academy of Science, 1945, 48 (3) :231–264 . doi:10.2307/3625196 |

| [10] | 唐纳德·斯托克斯. 基础科学与技术创新:巴斯德象限[M]. 北京: 科学出版社, 1999 : 2 -4. |

| [11] | SALOMON J J. Science policy studies and the development of science policy[J]. Science,Technology and Society:A Cross-Disciplinary Perspective, 1977, 3 (4) :43–70 . |

| [12] | 王富贵, 曾凯华. 基于科技创新链视角的科技服务业内涵探析[J]. 现代经济信息,2012 (9) :293. |

| [13] | BERKHOUT G, HARTMANN D, TROTT P. Connecting technological capabilities with market needs using a cyclic innovation model[J]. R&D Management, 2010, 40 (5) :474–490 . |

| [14] | 中华人民共和国促进科技成果转化法[J].中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报,1996(4):69-75. |

| [15] | 王志新. 关于我国科学研究和高等教育体制改革的建议[J]. 科学与社会,2011 (1) :10–17. |

| [16] | BERKHOUT G,VAN DER D P.Mobile data innovation:Lucio and the cyclic innovation model[C]//Proceedings of the 6th International Conference On Electronic Commerce.New York:ACM,2004:603-608. |

| [17] | 胡建华. 大学科学研究的性质、地位、作用之比较分析[J]. 高等教育研究,2006 (5) :29–33. |

| [18] | 郭金明, 杨起全, 王革, 等. 我国高技术研究发展计划(863计划)的历史沿革和新时期面临的问题[J]. 自然辩证法研究,2012 (9) :77–81. |

| [19] | Butter M,Montalvo C.Finding niches in green innovation policy[C]//Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Climate Change,Greening of Policies-Interlinkages and Policy Integration.Berlin,2004:3-5. |

| [20] | 肖久灵, 孙文祥, 彭纪生, 等. 地方政府技术政策演化与绩效研究——以江苏省为例[J]. 中国科技论坛,2009 (11) :72–76. |

| [21] | LIU F, SIMON D F, SUN Y, et al. China's innovation policies:Evolution,institutional structure,and trajectory[J]. Research Policy, 2011, 40 (7) :917–931 . doi:10.1016/j.respol.2011.05.005 |

| [22] | REISS T, LACASA I D. Benchmarking national biotechnology policy across Europe:A systems approach using quantitative and qualitative indicators[J]. Research Evaluation, 2007, 16 (4) :331–339 . doi:10.3152/095820207X263600 |